Numerosos estudos indicam de maneira consistente que não apenas ultrapassamos a barreira de 1,5 °C de aquecimento global, mas que a tendência é, na verdade, rompê-la e até mesmo aproximar-se perigosamente dos 2 °C. As emissões de gases de efeito estufa (GEE) mostram, de fato, tendências preocupantes de aumento, como aponta o Relatório sobre a Lacuna de Emissões 2020 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Dada a sua urgência, alcançar objetivos ambientais relevantes já não pode ser conseguido com medidas graduais. Além das estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a redução gradual das emissões e a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis exigem repensar de maneira integral nossa relação com a energia, a tecnologia e o consumo dos recursos naturais.

Os escassos avanços na redução dos GEE respondem, de fato, ao modelo econômico contemporâneo, o qual é justamente central para entender os fatores responsáveis pelas mudanças climáticas.

Neste contexto, apesar do consenso na comunidade científica, da crescente conscientização e mobilização cidadã, as ações da sociedade civil e dos governos democráticos parecem ainda responder a um paradigma incapaz de abordar as mudanças necessárias para combater as mudanças climáticas.

A complexa relação da democracia com o meio ambiente e um modelo capitalista baseado no crescimento econômico clássico apresentam, portanto, uma série de desafios e obstáculos. Até mesmo coloca em questão se as instituições e regimes políticos das democracias contemporâneas são úteis como instrumento eficaz para combater as mudanças climáticas.

As limitações da democracia

Certamente, as instituições democráticas têm que lidar com uma pluralidade de interesses contrapostos e até mesmo em conflito aberto (os direitos humanos, os mercados, as indústrias, o uso dos recursos naturais, etc.) com a intenção de enfrentar as consequências das mudanças climáticas.

Além disso, os mecanismos de deliberação próprios de uma democracia, garantistas, burocratizados e submetidos a pressões diversas de grupos de poder, meios de comunicação ou ciclos eleitorais, retardam a construção de consensos e a elaboração e execução de políticas públicas.

Embora os processos deliberativos das democracias e a participação cidadã contribuam para a consideração de múltiplas perspectivas, parecem lentos em implementar as reformas necessárias.

Diante desses limites, surge a questão de se as democracias são o instrumento mais adequado para implementar as políticas ambientais necessárias e urgentes. Desse modo, surge o debate sobre se o autoritarismo ambiental poderia ser uma solução viável diante do desafio, tornando-se uma alternativa tão ou mais viável para combater as mudanças climáticas.

Em um mundo onde vemos cada vez mais governos de caráter autoritário, é mais do que anedótico o fato de que as duas últimas conferências das Nações Unidas sobre mudanças climáticas tenham sido realizadas em regiões com tão pouca tradição democrática como os Emirados Árabes Unidos e Azerbaijão.

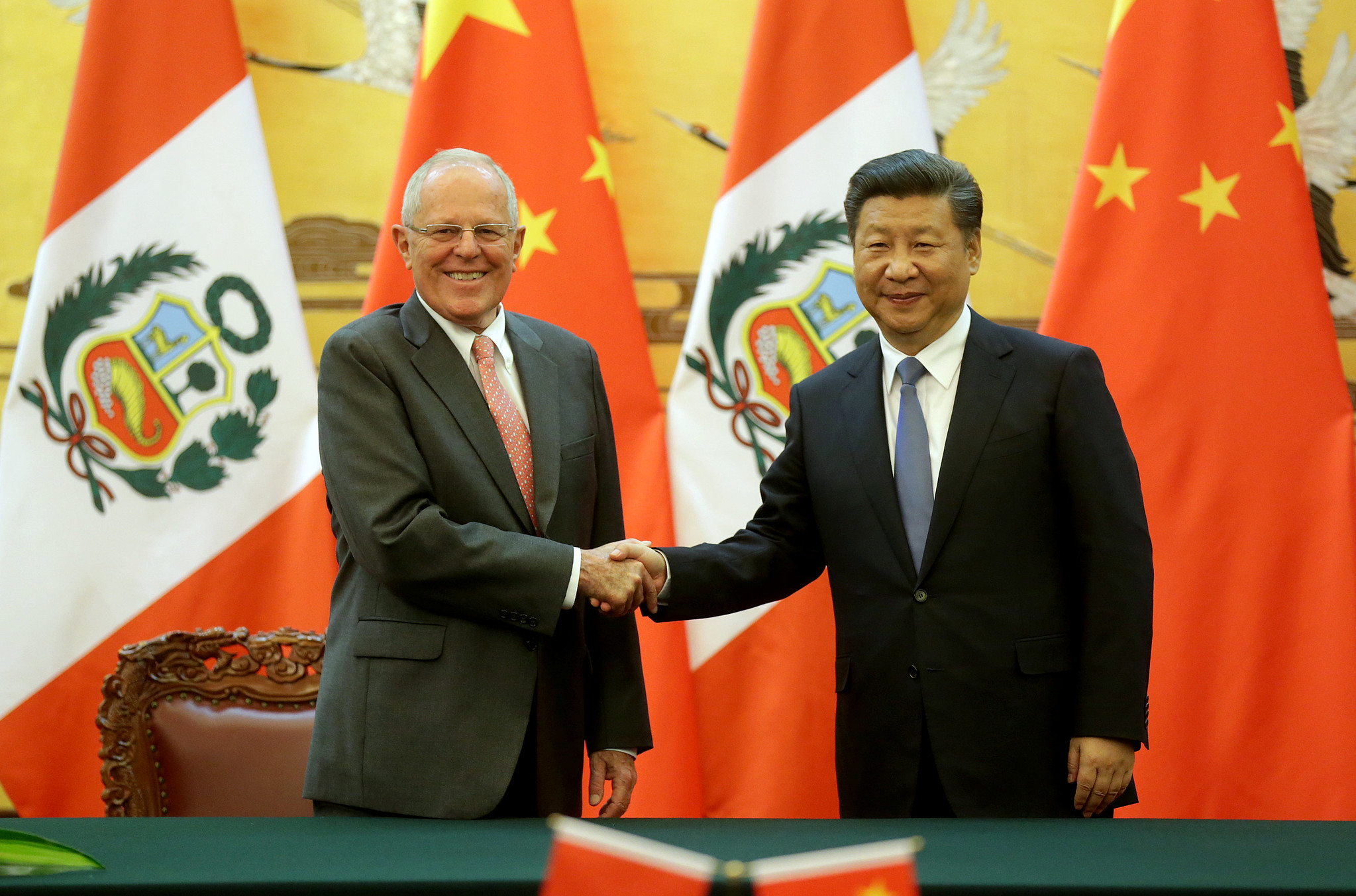

O autoritarismo ambiental na China

Neste marco de discussão, alguns estudos apresentam formas não participativas nem democráticas como modelo eficaz para combater as mudanças climáticas. Um dos maiores expoentes desse autoritarismo ambiental seria a China, o país que mais consome energia de combustíveis fósseis, dobrando os Estados Unidos.

Assim, a ideia transformadora é que o autoritarismo ambiental é mais eficaz do que as democracias tradicionais para impor as medidas estritas que são urgentemente necessárias.

Constroi-se, assim, um argumento onde a execução das políticas necessárias para combater as mudanças climáticas pode chegar a justificar a suspensão e até mesmo a erosão dos fundamentos das democracias, como o Estado de direito, a justiça social ou os direitos e liberdades básicas.

Este debate ocorre, além disso, em um contexto global onde estão se expandindo governos e regimes políticos que questionam abertamente os fundamentos democráticos tradicionais. Portanto, apresenta-se como razoável explorar como, nesse contexto, alguns deles desenvolvem políticas ambientais que podem ser bem-sucedidas. Mas este argumento esconde as sombras dos modelos de autoritarismo ambiental, que têm efeitos perversos e que erodem até mesmo os direitos humanos mais básicos.

Um exemplo ilustrativo do caso chinês foi sua campanha nacional para mitigar a poluição atmosférica, onde alguns governos locais impuseram sanções para os cidadãos que não cumprissem a normativa. Em alguns casos, como o da prefeitura de Linfen, o custo das alternativas à queima de carvão excedia o salário médio da população, o que fez com que muitos lares não pudessem aquecer suas casas durante o inverno diante da ameaça de sanções.

Este tipo de situação pode ocorrer facilmente em regimes onde os direitos e as liberdades básicas não têm proteção e são justificados em nome da urgência climática, mas também legitimam qualquer política restritiva e até mesmo repressiva que seria inaceitável em uma democracia de qualidade.

Já não se trata, portanto, apenas de uma questão sobre a eficácia dos tecnocratas, mas sobre regimes que podem impor uma determinada decisão em qualquer âmbito sob a ameaça de coerção.

Embora seja verdade que os mecanismos democráticos são frequentemente lentos e seus resultados não são imediatos, as garantias de debate público e participação são, ao mesmo tempo, as que evitam soluções autoritárias que podem parecer necessárias e eficazes a curto prazo, mas têm consequências imprevisíveis.

Debates diante da emergência climática

Assim, a urgência climática deve ser abordada com critérios democráticos por uma questão de princípio político, mas também para considerar os múltiplos conflitos e dilemas éticos que enfrentamos, desde o impacto geográfico desigual até a assunção de diferentes responsabilidades de empresas, estados e cidadãos, passando por questões de justiça intergeracional e muitas outras.

Em qualquer caso, o autoritarismo ambiental, por mais que aparentemente ofereça maior eficácia e rapidez, não é apenas uma ameaça para os princípios democráticos. A erosão de liberdades e direitos fundamentais ou a ausência de mecanismos de discussão pública e prestação de contas também é importante.

A resposta à emergência das mudanças climáticas não é uma questão meramente técnica, mas sim um debate, no fundo, político com diferentes alternativas, implicações políticas e sociais. Em definitiva, pode ser respondida a partir de posições ideológicas diversas que merecem ser debatidas e consideradas pela cidadania.

Além disso, a evidência empírica indica que, com todos os seus defeitos, limitações e variações, os regimes democráticos — mesmo quando correlacionados com o nível de desenvolvimento econômico e tecnológico — estão associados a melhores iniciativas ambientais. Ou seja, não existe nenhum consenso sobre uma suposta correlação positiva entre políticas mais autoritárias e sua eficácia contra as mudanças climáticas. Na verdade, diversos estudos e indicadores apontam mais para o contrário: os sistemas políticos democráticos oferecem mais possibilidades para uma ação contra as mudanças climáticas.

Ainda assim, essas considerações não alteram o fato de que os resultados na luta contra as mudanças climáticas são insuficientes, e que além disso as disrupções que gera não apenas a nível ambiental, mas também social e político, estão provocando uma mutação nas formas de governança.

As democracias terão que enfrentar numerosas questões para resolver a maior convulsão dos últimos três séculos, sob o prisma de sua urgência, mas também através de mecanismos que permitam convergir os valores democráticos e transformar os imperativos econômicos e sociais dentro do esquema dos desafios para a sustentabilidade do planeta.

Texto traduzido do artigo La democracia ante el colapso ecológico, de Zarina Kulaeva e Ivan Serrano Balaguer, publicado por The Conversation sob a licença Creative Commons Attribution 3.0. Leia o original em: The Conversation.

Publicações da Revista Relações Exteriores - análises e entrevistas sobre política externa e política internacional.