A análise e o uso estratégico de informações são fundamentais para embasar a tomada de decisões e fortalecer a segurança de um país. Além de orientar ações governamentais e institucionais, essa prática desempenha um papel crucial na identificação e no enfrentamento de ameaças emergentes, como o terrorismo, o crime organizado e os ataques cibernéticos (Novellino, 2020).

A transformação digital amplia seus avanços na competição geopolítica para a inteligência nacional, aponta Serpa (2024). A questão da cibersegurança e ciberinteligência na América do Sul é sinônimo de aflição, diante do aumento da frequência de ciberataques se tornarem mais comuns, e consequentemente, afetarem a infraestrutura e geopolítica na zona sul-americana. Nesse sentido, a construção de um modelo de resiliência cibernética depende da integração e cooperação entre países, e a ciberinteligência se torna um ponto-chave para tomar decisões estratégicas.

Ademais, são essenciais para enfrentar as ameaças: uma legislação integrada, infraestrutura pautada em inovação, educação digital e capacitação dos agentes que lidam com as ciberameaças. Desse modo, é fundamental a criação de ecossistemas de ciberdefesa com foco em parcerias focadas no longo prazo que visem proteger a América do Sul dos ataques cibernéticos. O artigo se caracteriza por ser qualitativo, e a pesquisa se desdobrou através da revisão bibliográfica de literatura por plataformas como: Web of Science, Scopus e Revista Brasileira de Inteligência (RBI).

Além disso, o artigo conta com referências a obras de autores do final dos anos de 1990 e começo dos anos 2000, mas também foca em artigos do último decênio. O conteúdo da discussão é demonstrado em seções: uma retomada dos eventos envolvendo cibercrimes no contexto sul-americano, os desafios das infraestruturas críticas, sobre cooperação regional, parcerias público-privadas, ciberdefesa conjunta e conclusão.

1. Cibercrimes transnacionais: desafios e necessidades

Os cibercrimes transnacionais, como ataques de ransomware, phishing, fraudes bancárias e roubo de identidade, representam uma crescente preocupação na América do Sul. O crime organizado transnacional é um problema compartilhado na América do Sul. Seu principal intuito são ganhos financeiros, e suas operações têm se constituído em sofisticação e potencial de dano (Abin, 2024). Segundo Valeriano e Maness (2015), a região é particularmente vulnerável devido à infraestrutura de cibersegurança desigual e à carência de colaborações estruturadas entre os países. A diversidade nas legislações nacionais também dificulta o rastreamento e a punição dos criminosos, ampliando os desafios para uma resposta eficaz. Casos recentes destacam a gravidade desses problemas.

Em 2021, o sistema de saúde na Argentina foi alvo de um ataque de ransomware, paralisando hospitais e comprometendo informações sensíveis de pacientes. Este incidente não apenas expôs vulnerabilidades no sistema de saúde, mas também destacou como a falta de planejamento em cibersegurança pode comprometer setores essenciais para o bem-estar da população. Clarke e Knake (2010) apontam que ataques como esses evidenciam a necessidade de estratégias de defesa cibernética focadas em setores críticos.

Outro caso significativo ocorreu no Brasil, onde uma série de ataques coordenados a grandes bancos comprometeu milhões de contas e gerou prejuízos financeiros substanciais, além de impactar a confiança dos consumidores. Segundo Singer e Friedman (2014), a sofisticação dos ataques cibernéticos a instituições financeiras demonstra a importância de parcerias público-privadas para mitigar riscos.

A situação torna-se ainda mais preocupante quando analisamos a escalada de ataques utilizando técnicas de engenharia social, como phishing direcionado “spear phishing”, que muitas vezes miram empresas e órgãos estratégicos do governo. Em 2022, hackers exploraram vulnerabilidades em sistemas governamentais no Equador, expondo dados sensíveis de servidores e levando à paralisação temporária de serviços administrativos. Além disso, o crescimento do mercado de ransomware-as-a-service (RaaS) tem facilitado que grupos criminosos menos experientes acessem ferramentas sofisticadas, ampliando ainda mais o escopo dos cibercrimes na região.

De acordo com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin, 2024) a segurança cibernética ou cibersegurança compreende um conjunto de ações cujo intuito é garantir que os sistemas de informação (SI) resistam a eventos maléficos no ciberespaço que comprometam e prejudiquem a integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados e informações processadas e transmitidas. Portanto, a cibersegurança é um fator-chave para a transformação digital que ocorre não só no Brasil, mas também em outros países sul-americanos, além de conectar a eventos internos e externos que impactam a arena geopolítica.

Entretanto, Arquilla e Ronfeldt (1996), a falta de padronização nas legislações dos países sul-americanos complica ainda mais a situação. Enquanto o Brasil possui uma Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que regula o uso de informações pessoais, outros países ainda estão em estágios iniciais de desenvolvimento de legislações semelhantes. Essa disparidade dificulta a cooperação internacional e cria lacunas legais que podem ser exploradas por criminosos. A ausência de tratados regionais que facilitem a troca de informações e a extradição de criminosos cibernéticos agrava ainda mais os desafios, permitindo que esses atores operem com relativa impunidade.

Nye (2011) argumenta que a construção de um poder cibernético sustentável na região depende da capacidade de coordenar esforços internacionais e integrar legislações nacionais em um sistema regional eficiente. A resposta a esses problemas requer um enfoque mais estruturado, com investimentos em infraestrutura de segurança, capacitação técnica e campanhas de conscientização para populações e empresas. A implementação de centros regionais de ciberinteligência e a adoção de mecanismos padronizados para o compartilhamento de indicadores de comprometimento (“Indicators of Compromise”) poderiam ajudar a mitigar esses riscos e fortalecer a resiliência cibernética na América do Sul.

2. Infraestruturas críticas

Infraestruturas críticas, como redes elétricas, sistemas financeiros, transporte e comunicações, estão sob constante ameaça de ciberataques. Na América do Sul, países como Brasil, Argentina e Chile possuem sistemas mais desenvolvidos e, consequentemente, tornam-se alvos preferenciais para ataques coordenados.

De acordo com a (Abin, 2024) a transversalidade se caracteriza como um dos principais elementos conectados à cibersegurança. O ransomware envolve a criptografia em seus procedimentos, o sequestro de dados e exigência de pagamentos para resgate, Assim, age em vazamentos de dados, ataques cibernéticos a infraestruturas críticas, necessitando da ação estatal integrada, levando em consideração que isso pode refletir em impactos geopolíticos (Abin, 2024). Pode-se dizer que o ransomware se transformou em um ecossistema especializado entre os cibercriminosos que visa uma atuação resistente e inovadora (Abin, 2024).

Clarke e Knake (2010) alertam que, devido à interdependência dessas estruturas, um ataque bem-sucedido em um país pode ter repercussões significativas em toda a região. O ataque à empresa de energia Electrobras, no Brasil, revelou a vulnerabilidade de sistemas interligados e expõe a necessidade de protocolos comuns para proteger infraestruturas críticas.

Segundo Arquilla e Ronfeldt (1996), a natureza interconectada das infraestruturas regionais exige esforços conjuntos e a implementação de estratégias de netwar para lidar com ameaças crescentes. Redes como a de Itaipu, que conecta Brasil, Paraguai e Argentina, mostram como falhas de segurança em um país podem gerar colapsos regionais. Nye (2011) também destaca que a interdependência de infraestruturas críticas aumenta a necessidade de coordenação transnacional, especialmente em contextos de ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas.

Singer e Friedman (2014) argumentam que a proteção de infraestruturas críticas não pode ser responsabilidade exclusiva de governos; em vez disso, deve envolver parcerias público-privadas robustas, integrando empresas do setor de energia, tecnologia e telecomunicações no planejamento e execução de medidas de segurança. Exemplos práticos incluem a colaboração entre o setor público e empresas de tecnologia no desenvolvimento de sistemas de monitoramento em tempo real para detectar e mitigar ataques potenciais. Clarke e Knake (2010) reforçam que exercícios simulados de ataque cibernético são ferramentas essenciais para preparar países e organizações para responder rapidamente a incidentes e minimizar impactos.

Sobre o Brasil nesse cenário, a (Abin, 2024) relata que o país tem enfrentado, significativamente, os ataques de ransomware devido à frágil infraestrutura digital. Ademais, é reforçado pela (Abin, 2024) que o Brasil deve estar preparado para se defender de ataques contínuos a infraestruturas críticas, visando desenvolver e fortalecer um modelo pautado na resiliência cibernética e operar com monitoramento contínuo, estipular acordos de cooperação nacional, regional ou internacional e buscar se aprimorar na questão da cibersegurança.

A (Abin, 2024) também demonstra que para os próximos anos será necessário o desenvolvimento de um modelo pautado na resiliência cibernética a fim de que o Estado nacional mantenha suas operações e proteja os dados diante de ataques. Nessa perspectiva, técnicas de criptografia se relacionam a isso, visto que podem prevenir, segundo a (Abin, 2024) acessos não autorizados e violação de dados, assim como desenvolver técnicas que de resistência e fortalecimento para o país ou região sul-americana diante dessa problemática.

3. Cooperação regional: compartilhamento de Informações, acordos multilaterais e abordagens necessárias

Na América do Sul, o compartilhamento de informações sobre ameaças cibernética ainda é limitado, sendo essencial a criação de um centro regional de ciberinteligência. Arquilla e Ronfeldt (1996) sugerem que iniciativas como a troca de indicadores de comprometimento (IoCs) e a comunicação em tempo real entre os países podem prevenir ataques mais amplos. Essa abordagem é especialmente eficaz em detectar padrões regionais de ataque, como o crescimento de esquemas de phishing em larga escala.

A criação de redes colaborativas regionais inspiradas no modelo europeu, como a European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), poderia fornecer um exemplo concreto para a América do Sul. Segundo Nye (2011), a coordenação internacional é essencial para lidar com ameaças transnacionais, especialmente em regiões onde a interdependência econômica e tecnológica aumenta os riscos compartilhados.

Exemplos de sucesso incluem iniciativas como o Mercosul Digital, que, embora focado em comércio eletrônico, pode ser expandido para integrar aspectos de cibersegurança. Singer e Friedman (2014) reforçam que o intercâmbio de informações entre o setor público e privado é crucial para o desenvolvimento de respostas rápidas a incidentes cibernéticos. Adicionalmente, a implementação de sistemas de monitoramento conjuntos, como sugerido por Clarke e Knake (2010), pode ajudar a identificar ameaças em tempo real e fortalecer a resiliência cibernética de toda a região.

O Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) declara que o Brasil enfrenta dificuldades relacionadas à interoperabilidade tecnológica entre seus sub-órgãos, prejudicando a integração das bases de dados. Serpa (2024) apresenta que o intercâmbio desses dados é pouco eficiente, e ocorre com pouco controle e rastreabilidade. Desse modo, o armazenamento isolado conforme diferentes sub-órgãos gera altos custos transacionais envolvendo troca de informações e dados. Nesse sentido, com uma alteração estrutural, a integração de dados reduziria ações de inteligência, podendo voltar seu foco para operações mais complexas, assim como diminuiria o gasto público.

A harmonização de legislações e o estabelecimento de tratados regionais são cruciais para fortalecer a resposta ao cibercrime. Atualmente, apenas o Brasil possui legislação robusta em alguns aspectos, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Slaughter (2004) destaca que a adoção de políticas comuns pode promover maior uniformidade e agilidade nas investigações conjuntas e na extradição de cibercriminosos. Segundo Singer e Friedman (2014), a ausência de padronização nas legislações torna os processos de investigação mais lentos e ineficazes, criando lacunas que podem ser exploradas por criminosos transnacionais.

O jornalista Carlos Pagni (2020) destaca que, na América do Sul, a cooperação transnacional tem sido limitada devido a barreiras políticas entre os países, o que reforça a necessidade de tratados multilaterais para facilitar a troca de informações e extradições.

O estabelecimento de um tratado no âmbito do Mercosul ou da Unasul – ambos constituídos pelos países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, esta última suspensa do Mercosul (Mercosul, 2025) – poderia permitir maior coordenação legal e operacional entre os países membros. De acordo com Nye (2011), tratados regionais podem fortalecer alianças e facilitar a implementação de políticas de segurança padronizadas. Além disso, Arquilla e Ronfeldt (1996) sugerem que a criação de mecanismos de compartilhamento de dados jurídicos e informações forenses poderia acelerar processos de responsabilização de cibercriminosos em escala transnacional.

As campanhas de conscientização desempenham um papel central na redução de vulnerabilidades humanas, pois phishing e ataques de engenharia social continuam a ser os principais vetores de ciberataques na região. Segundo Slaughter (2004), educar a população sobre os riscos do ambiente digital é fundamental para mitigar as vulnerabilidades humanas. Já Nye (2011) aponta que a conscientização pública é uma das primeiras linhas de defesa contra ataques cibernéticos, especialmente em contextos de baixa regulamentação e recursos limitados. Iniciativas como a campanha “Internet Segura” no Brasil mostram que a educação digital é uma ferramenta poderosa contra ciberameaças. Pagni (2020) observa que campanhas regionais coordenadas poderiam ser usadas para melhorar a resiliência cibernética de toda a América do Sul.

Já Valeriano e Maness (2015) sugerem que a colaboração entre governos e organizações da sociedade civil pode ampliar o alcance dessas iniciativas. Por exemplo, parcerias entre ONGs e empresas de tecnologia, como o Google e a Microsoft, já resultaram em treinamentos e guias de boas práticas para usuários na América do Sul.

Além disso, Blas (2019) destaca que campanhas públicas não devem ser limitadas apenas a mensagens gerais, mas incluir também estratégias locais e culturalmente relevantes para aumentar sua eficácia. Ele cita o caso de campanhas regionais na Europa, que utilizaram exemplos reais de phishing para educar populações sobre como identificar e evitar ameaças. Singer e Friedman (2014) complementam afirmando que a inclusão de atores privados no planejamento e execução de campanhas permite que mensagens sejam mais amplamente difundidas, atingindo públicos em áreas de difícil acesso.

Desse modo, a América do Sul poderia se beneficiar da criação de uma plataforma regional que centralizasse recursos educacionais sobre cibersegurança, incluindo materiais traduzidos e adaptados a diferentes públicos, como crianças, idosos e pequenas empresas. A combinação de esforços multilaterais, regionais e locais é apontada como uma solução eficaz por Clarke e Knake (2010), que enfatizam a importância de campanhas contínuas e de longo prazo para criar uma cultura de segurança cibernética.

4. Cibercrime, instituições públicas e parcerias público-privadas (PPP)

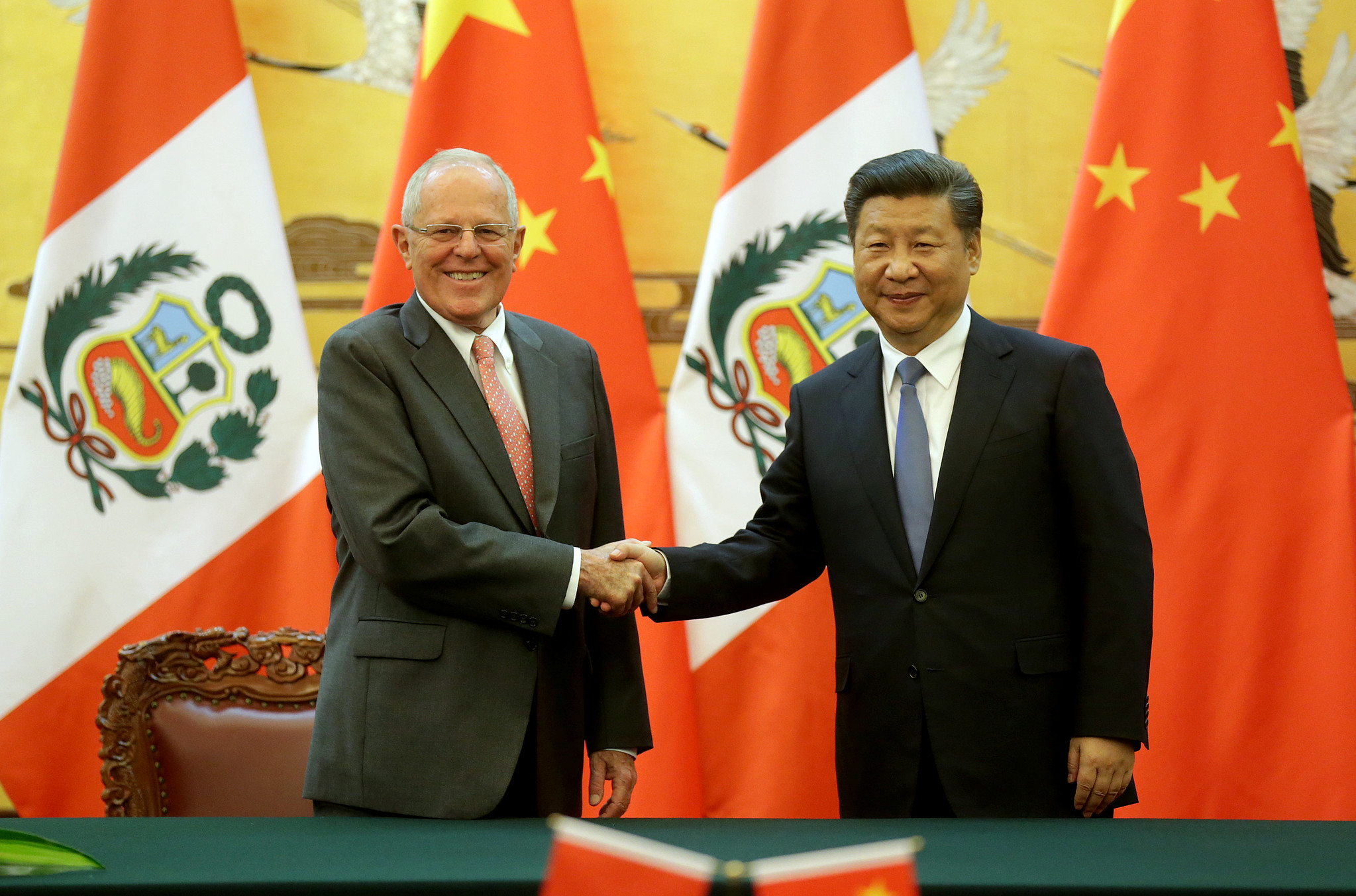

As parcerias público-privadas (PPPs) adquiriram recentemente uma importância no nível internacional que é nova. As PPPs e seu uso em projetos de infraestrutura também são consideravelmente difundidos no mundo em desenvolvimento, em países como Brasil, Peru, Índia e China (Sampath, 2018). A Interpol tem sido uma aliada estratégica no combate ao cibercrime global. Segundo Lewis (2018), o programa Interpol Cybercrime Threat Response oferece suporte operacional essencial para países membros, incluindo análises forenses digitais e coordenação de investigações transnacionais. Clarke e Knake (2010) reforçam que a colaboração com a Interpol pode fortalecer as capacidades regionais ao integrar dados globais sobre ciberameaças. No entanto, a participação da América do Sul nas iniciativas da Interpol ainda é limitada.

Pagni (2020) aponta que muitos países da região carecem de recursos para se engajar plenamente nessas iniciativas, sublinhando a importância de maior financiamento e capacitação técnica. Segundo Nye (2011), a ampliação da colaboração com a Interpol permitiria o acesso a tecnologias avançadas e bancos de dados internacionais, fortalecendo as respostas locais aos cibercrimes. Singer e Friedman (2014) argumentam que o desenvolvimento de redes regionais, integradas aos programas da Interpol, pode criar um ecossistema mais resiliente contra ameaças cibernéticas.

Além disso, Arquilla e Ronfeldt (1996) destacam que a troca de inteligência entre a Interpol e agências regionais de segurança pode acelerar a identificação de redes criminosas e a mitigação de ataques coordenados. Já Blas (2019) observa que a Interpol poderia desempenhar um papel mais significativo na criação de programas educacionais para forças policiais locais, especialmente na América do Sul, onde a especialização em cibersegurança ainda é limitada. A combinação de esforços globais e regionais é fundamental para enfrentar os desafios do cibercrime em uma escala mais ampla.

As parcerias público-privadas são essenciais para desenvolver soluções inovadoras em cibersegurança. Empresas de tecnologia como Microsoft e IBM já estabeleceram iniciativas na região, incluindo treinamentos e desenvolvimento de ferramentas de detecção de ameaças. Segundo Clarke e Knake (2010), essas parcerias permitem que governos alavanquem a expertise técnica e os recursos de empresas privadas para fortalecer sua resiliência cibernética.

No Brasil, a colaboração entre bancos e startups de cibersegurança tem reduzido significativamente o impacto de fraudes bancárias. Singer e Friedman (2014) destacam que o envolvimento de empresas privadas no desenvolvimento de sistemas de detecção em tempo real é crucial para mitigar perdas financeiras e proteger dado sensíveis. Um exemplo notável é a parceria entre a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e empresas de tecnologia, que resultou na criação de protocolos unificados de segurança digital para instituições financeiras.

Nye (2011) argumenta que parcerias público-privadas são particularmente eficazes em regiões como a América do Sul, onde recursos governamentais são limitados e a infraestrutura tecnológica é desigual. Ele sugere que a inclusão de empresas como Google e Amazon em esforços regionais pode acelerar a implementação de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, para identificar e neutralizar ameaças.

Pagni (2020) reforça que essas colaborações também têm um papel crucial na educação do usuário final. Segundo o autor, campanhas de conscientização desenvolvidas em conjunto entre governos e empresas privadas podem reduzir significativamente vulnerabilidades humanas, como a engenharia social. Um exemplo disso é o trabalho realizado por empresas de telecomunicações na Argentina, que implementaram campanhas públicas sobre segurança digital com o apoio do governo.

Blas (2019) observa que parcerias público-privadas também oferecem uma oportunidade única para realizar investimentos em infraestrutura crítica. Ele cita o exemplo de colaborações europeias em que governos financiaram parcialmente startups de cibersegurança, resultando em soluções que foram posteriormente exportadas para outros mercados. Segundo Arquilla e Ronfeldt (1996), essas iniciativas podem transformar o setor de segurança cibernética ao introduzir inovações que seriam financeiramente inviáveis para governos operarem de forma isolada.

Singer e Friedman (2014) argumentam que, para maximizar os benefícios dessas parcerias, é necessário criar ambientes regulatórios favoráveis que incentivem a colaboração entre setores. No caso da América do Sul, isso pode incluir incentivos fiscais para empresas que invistam em tecnologias de segurança cibernética ou criem programas de treinamento para profissionais da área. Clarke e Knake (2010) complementam que essas colaborações também são uma forma eficaz de compartilhar riscos financeiros, permitindo que governos enfrentem ameaças cibernéticas de maneira mais eficiente.

Os Centros de Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética (CSIRTs) são cruciais para coordenar esforços nacionais e regionais. Clarke e Knake (2010) destacam que a cooperação entre CSIRTs é fundamental para lidar com ataques coordenados e mitigar rapidamente os impactos de ciberameaças. Eles argumentam que, em um mundo onde ataques cibernéticos ocorrem em tempo real, a colaboração é essencial para criar uma resposta eficaz e integrada.

Na América do Sul, o fortalecimento do CSIRT e na América Latina e Caribe poderia representar um modelo efetivo de colaboração regional. Nye (2011) reforça que centros regionais de resposta a incidentes são uma peça-chave em estratégias de segurança cibernética, pois permitem o compartilhamento rápido de informações sobre ameaças e boas práticas entre países.

Singer e Friedman (2014) apontam que os CSIRTs desempenham um papel fundamental na prevenção de ataques cibernéticos, monitorando constantemente atividades suspeitas e implementando soluções preventivas. Eles sugerem que a América do Sul pode aprender com modelos como o da União Europeia, onde existe uma estreita colaboração entre CSIRTs nacionais e regionais para lidar com ameaças transnacionais. Arquilla e Ronfeldt (1996) argumentam que a implementação de redes de resposta coordenadas, como os CSIRTs, é essencial em um mundo onde as ameaças cibernéticas são cada vez mais sofisticadas e integradas.

Eles destacam que, para serem eficazes, essas redes devem incluir treinamento contínuo e a criação de cenários simulados de ataque para testar a capacidade de resposta. Blas (2019) destaca a importância de investir em infraestruturas que permitam que os CSIRTs operem de forma eficiente. Ele cita como exemplo iniciativas na Europa, onde governos e empresas colaboram para financiar centros de resposta equipados com tecnologia de ponta. Para a América do Sul, ele sugere que parcerias público-privadas podem ser um caminho viável para superar limitações orçamentárias.

Pagni (2020) observa que a integração de CSIRTs em uma rede regional também exige vontade política e harmonização legal. Ele sugere que os países sul-americanos precisam priorizar a criação de estruturas legais que facilitem a troca de dados entre CSIRTs e garantam a segurança das informações compartilhadas. Por fim, Slaughter (2004) enfatiza que os CSIRTs devem funcionar como hubs centrais de coordenação e resposta, conectando não apenas a governos, mas também empresas privadas e organizações internacionais. Ela argumenta que, com uma abordagem integrada, é possível criar um ecossistema resiliente capaz de lidar com as crescentes ameaças cibernéticas na região.

5. Ciberdefesa conjunta e o futuro da cooperação em cibersegurança na América do Sul

A atividade de inteligência opera com uma combinação de fontes abertas e informações classificadas, acessíveis apenas a agentes autorizados. Segundo Silva, Júnior e Ribeiro (2023), um dos principais desafios nessa área é a falta de integração e cooperação entre diferentes órgãos responsáveis pela coleta e análise de informações estratégicas, já que esse processo não ocorre de forma espontânea. Além disso, outros fatores são essenciais para a eficiência desse sistema, como a capacitação contínua dos profissionais de segurança e a definição clara dos fluxos de informação entre os setores envolvidos na coordenação dessas ações (Silva, Júnior e Ribeiro, 2023).

Diante desse cenário, é fundamental que um país – ou um grupo de países que compartilham interesses estratégicos – desenvolva capacidades robustas de contrainteligência e ciberdefesa. Essas áreas são indispensáveis para proteger informações sensíveis e evitar ameaças externas, pois têm o objetivo de prevenir, detectar, identificar, avaliar, obstruir e neutralizar riscos como espionagem e interferências indesejadas em sistemas governamentais e institucionais (Abin, 2024).

Uma estrutura regional de ciberdefesa poderia fortalecer a capacidade da América do Sul de lidar com ameaças cibernéticas complexas, como espionagem digital e guerra cibernética. Nye (2011) sugere que a colaboração em ciberdefesa aumenta a resiliência coletiva e reduz a vulnerabilidade a ataques. Essa abordagem é particularmente relevante em um contexto onde, segundo Valeriano e Maness (2015), os países da região sofrem com infraestruturas de cibersegurança desiguais e limitados recursos para lidar com ameaças sofisticadas.

A criação de uma “Força de Tarefa de Ciberdefesa Sul-Americana” poderia ser uma solução viável, reunindo especialistas regionais e compartilhando recursos técnicos para lidar com ameaças de grande escala. Logo, Singer e Friedman (2014) destacam que iniciativas de cooperação internacional em ciberdefesa não apenas aumentam a capacidade de resposta, mas também facilitam a troca de inteligência entre os países, permitindo uma identificação mais rápida de ameaças.

Arquilla e Ronfeldt (1996) argumentam que o conceito de netwar, ou guerra em rede, exige uma abordagem integrada, onde governos e organizações trabalhem juntos para prevenir ataques coordenados. Nesse contexto, uma estrutura regional não apenas possibilitaria respostas mais rápidas, mas também criaria uma plataforma para simulações conjuntas de ataques cibernéticos, como sugerido por Clarke e Knake (2010).

Essas simulações seriam cruciais para testar e aprimorar as capacidades regionais de defesa. Pagni (2020) reforça que a implementação de uma estrutura regional de ciberdefesa também depende de vontade política e de um compromisso claro entre os países sul-americanos. Ele aponta que barreiras políticas frequentemente dificultam a cooperação regional, mas o estabelecimento de tratados multilaterais poderia facilitar a criação de uma plataforma comum de defesa.

Além dos aspectos operacionais, é essencial investir na capacitação técnica de equipes locais (Blas, 2019). O autor cita exemplos europeus, onde iniciativas conjuntas de treinamento em cibersegurança resultaram em melhorias significativas na capacidade de resposta a incidentes cibernéticos. Para a América do Sul, esse modelo poderia ser adaptado, com o apoio de organizações como a Interpol e de grandes empresas de tecnologia, como Microsoft e IBM. Por fim, Slaughter (2004) destaca que estruturas regionais eficazes dependem da harmonização de legislações e da implementação de mecanismos padronizados de resposta. Ela argumenta que a coordenação política entre os países é tão importante quanto o desenvolvimento tecnológico, pois garante que os esforços de ciberdefesa sejam sustentáveis e eficazes a longo prazo.

Conclusão

A gestão de inteligência e modelos que tenham como seu cerne a resiliência cibernética devem ser desenvolvidos de modo eficiente, no sentido de prezar pela cooperação internacional e integração regional de países que façam parte de uma zona geográfica e são alvos de ciberataques, como no contexto sul-americano. Nesse contexto, a inteligência seria como instrumento que dá suporte a tomada de decisão estratégica a fim de combater ciberameaças, sendo que estas podem se desdobrar na realidade.

É evidente que a participação de stakeholders envolvidos nessa dinâmica, seja público ou privado, ou às parcerias público-privadas fazem a diferença e possuem o potencial de impactar não só a infraestrutura envolvida na problemática em questão, mas também no cenário da arena geopolítica de forma geral.

Outros elementos, como, uma legislação integrada entre os países dessa região geográfica, uma infraestrutura robusta e inovadora, educação e capacitação digital, assim como o monitoramento contínuo em tempo real são pontos centrais nessa discussão de ciberinteligência a fim de mitigar os cibercrimes. Logo, é urgente a promoção de um ecossistema de ciberdefesa com essas características essenciais focando em parcerias de longo prazo cujo objetivo seja transformar, beneficamente, o rumo do contexto sul-americano e identificar as ciberameaças nessa região de forma eficaz.

Referências

AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA (Abin). Desafios de Inteligência: edição 2025. Brasília: ABIN, 2024.

ARQUILLA, John; RONFELDT, David. The advent of netwar: Analyzing the changing character of conflict. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 1996.

BLAS, Javier. Ciberseguridad y política regional: lecciones de Europa. El País, 2019. Disponível em: https://elpais.com. Acesso em: 23 jan. 2025.

CLARKE, Richard A.; KNAKE, Robert. Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It. New York: HarperCollins, 2010.

LEWIS, James A. The Role of Interpol in Cybercrime Prevention. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2018.

MERCOSUL. Países do Mercosul. Disponível em:

https://www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/paises-do-mercosul/. Acesso em: 27 jan. 2025.

NOVELLINO, V. N. Análise da lei nº 9.883/99 como marco jurídico da atividade de inteligência de Estado no Brasil. Revista Brasileira de Inteligência. Brasília: Abin, nº 15, 2020.

NYE, Joseph. The Future of Power. New York: PublicAffairs, 2011.

PAGNI, Carlos. La cooperación regional frente al ciberdelito: desafíos políticos. La Nación, 2020. Disponível em: https://lanacion.com.ar. Acesso em: 23 jan. 2025.

SAMPATH, P. G. Public-private partnerships and technology sharing: existing models and future institutional designs. In: The Cambridge Handbook of public-private partnerships, intellectual property governance and sustainable development. Cambridge University Press: 2018, p. 333-355. Disponível em: https://doi.org/10.1017/9781316809587.018. Acesso em: 27 jan. 2025.

SERPA, Diego. 2024. “Transformação digital da inteligência nacional brasileira”. Revista Brasileira de Inteligência (ABIN), n. 19. Disponível em:

https://doi.org/10.58960/rbi.2024.19.258. Acesso em: 27 jan. 2024.

SILVA, M. P. H.; JÚNIOR, A. O.; RIBEIRO, A. C. M. L. Uma visão crítica sobre a ausência de protocolo geral de integração de agências na inteligência em segurança pública. Revista Brasileira de Inteligência. Brasília: Abin, nº 18, 2023, p. 167-186. Disponível em: https://doi.org/10.58960/rbi.2023.18.228. Acesso em: 27 jan. 2025.

SINGER, P. W.; FRIEDMAN, Allan. Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know. Oxford: Oxford University Press, 2014.

SLAUGHTER, Anne-Marie. A New World Order. Princeton: Princeton University Press, 2004.

VALERIANO, Brandon; MANESS, Ryan C. Cyber War versus Cyber Realities: Cyber Conflict in the International System. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Especialista em segurança e análise de dados com mais de quatro anos de experiência no Departamento de Estado dos EUA, apoiando missões diplomáticas na África e América Latina com precisão estratégica.

Mestranda no Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (Ichsa - FCA/Unicamp). Graduada em Administração Pública pela Faculdade de Ciências Aplicadas - Universidade Estadual de Campinas (FCA/Unicamp).