O século XXI assiste ao deslocamento das fronteiras clássicas do poder. Se, no passado, a disputa geopolítica se concentrou na conquista de territórios, rotas comerciais e recursos superficiais, hoje ela se estende às profundezas do oceano. O leito marinho converteu-se em uma das fronteiras mais promissoras e controversas da economia moderna. Sob sua aparente imensidão inerte, repousa reservas conhecidas de minerais estratégicos, como níquel, cobalto, cobre e manganês, insumos essenciais para a transição energética, a indústria tecnológica e a descarbonização das economias contemporâneas.

Sumário

Esse movimento é impulsionado pelo que se convencionou chamar de economia azul: um projeto político e econômico que busca compatibilizar crescimento, inovação e sustentabilidade por meio do uso produtivo dos oceanos. Criada sob o signo da cooperação e do desenvolvimento sustentável, essa agenda acabou se tornando, em muitos casos, uma nova gramática para o extrativismo marinho. Sob o discurso de geração de riqueza e inclusão, multiplicam-se projetos que visam explorar os fundos oceânicos em escala industrial, com destaque para a Clarion-Clipperton Zone, no Pacífico, onde empresas privadas e Estados insulares competem pela primazia na mineração submarina.

A expansão dessa fronteira mineral redefine o tabuleiro da geopolítica marítima. À medida que a demanda por minerais críticos cresce, potências estabelecidas e emergentes passam a ver o oceano como um ativo estratégico, capaz de reduzir dependências externas e garantir autonomia tecnológica. Assim como a corrida espacial marcou o imaginário do século XX, a corrida pelo fundo do mar delineia uma nova era de competição entre Estados, corporações e instituições multilaterais. Essa disputa não se limita ao domínio dos recursos, mas envolve o controle das normas, dos fluxos de informação e das tecnologias capazes de extrair, processar e comercializar tais riquezas.

Por trás da promessa de prosperidade azul, entretanto, persistem contradições profundas. A mineração em águas profundas ameaça ecossistemas ainda pouco conhecidos, com riscos de degradação irreversível e desequilíbrios que ultrapassam fronteiras nacionais. As estruturas de governança internacional, representadas pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, enfrentam o desafio de regular uma atividade cuja dimensão econômica cresce mais rápido do que a produção científica capaz de avaliar seus impactos. Soma-se a isso a reprodução de assimetrias históricas: países insulares e em desenvolvimento, que servem de bandeira para justificar a exploração sob o discurso do progresso compartilhado, frequentemente ocupam posições periféricas na cadeia de valor e decisão.

Nesse contexto, o leito marinho torna-se o palco de uma nova disputa entre a acumulação verde e a sustentabilidade planetária. A extração de recursos em nome da transição energética levanta uma questão crucial: será possível descarbonizar o sistema internacional sem reproduzir as lógicas predatórias que moldaram o capitalismo industrial? A corrida pelos minerais do fundo do mar revela que a transição ecológica, longe de significar ruptura, pode representar uma reconfiguração das antigas relações de poder em novos territórios, agora submersos.

Este artigo parte dessa problemática para analisar a geopolítica dos recursos marinhos como expressão de uma nova etapa da globalização. O objetivo é compreender como a mineração submarina se insere nas dinâmicas contemporâneas de competição entre Estados e corporações, nos dilemas jurídicos da governança oceânica e nas tensões entre desenvolvimento e conservação. O fundo do mar, outrora símbolo do desconhecido, emerge como o novo espelho da política internacional, um espaço onde se confrontam as promessas do progresso tecnológico e os limites ecológicos do planeta.

Da economia azul à economia de extração: o discurso do desenvolvimento sustentável

O conceito de economia azul consolidou-se na última década como um dos principais eixos discursivos do desenvolvimento sustentável. Surgido oficialmente na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20, 2012), o termo propunha reconciliar crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental por meio do uso racional dos recursos oceânicos. Em sua formulação inicial, a economia azul se apresentava como uma alternativa à exploração predatória dos ecossistemas marinhos, valorizando a inovação tecnológica, o conhecimento científico e a governança cooperativa entre os Estados costeiros e insulares.

Com o passar dos anos, entretanto, esse discurso transformou-se em um instrumento de expansão de fronteiras econômicas. Ao ser apropriado por instituições financeiras, corporações transnacionais e governos em busca de novas fontes de crescimento, a economia azul passou a operar dentro da lógica clássica do capitalismo de fronteira (Moore, 2015), convertendo o oceano em mais um espaço de acumulação. O resultado foi o surgimento de uma nova fronteira de commodities (Murphy & Gard, 2025), em que os bens comuns marinhos, como minerais, correntes, rotas e dados ambientais, são reinterpretados como ativos estratégicos e oportunidades de investimento.

Essa inflexão é particularmente visível no avanço da mineração em águas profundas (deep-sea mining), atividade que visa extrair nódulos polimetálicos, crostas ferromanganesíferas e sulfetos maciços submarinos localizados em regiões abissais, como a Clarion-Clipperton Zone, no Pacífico. Sob o argumento de que tais minerais são indispensáveis à transição energética e à descarbonização da economia, empresas e governos defendem que a exploração do fundo do mar representa uma contribuição necessária ao combate às mudanças climáticas. Trata-se, porém, de um discurso de legitimidade ecológica, que mascara as contradições inerentes ao modelo de crescimento verde: a tentativa de resolver a crise ambiental por meio da ampliação das mesmas práticas extrativistas que a produziram (Bebbington, 2012; Bond, 2019).

A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA), criada pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (1982), é a principal instância de regulação dessa atividade. Em teoria, a ISA administra os recursos das chamadas áreas internacionais como patrimônio comum da humanidade, garantindo que seus benefícios sejam compartilhados entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Na prática, contudo, observa-se uma crescente captura institucional por interesses corporativos e estatais, sobretudo de potências que dispõem de capital, tecnologia e poder diplomático para influenciar as normas. Isso tem gerado uma competição regulatória entre Estados patrocinadores e empresas privadas, disfarçada sob a retórica da cooperação internacional (Koschinsky et al., 2018; Singh, 2020).

Nesse contexto, a linguagem do desenvolvimento sustentável tornou-se um mecanismo de legitimação. Ao associar a mineração submarina à produção de baterias e veículos elétricos, cria-se uma narrativa de necessidade moral: explorar o fundo do mar deixaria de ser uma escolha econômica e passaria a ser um dever ecológico. Essa retórica da salvação sustenta o que Jason Moore (2017) denomina de fix ecológico, a capacidade do capitalismo de transformar crises ambientais em novas oportunidades de acumulação. O oceano, antes símbolo de liberdade e mistério, passa a ser incorporado ao regime de valorização, onde cada metro quadrado do abismo é mensurado em termos de potencial produtivo.

O resultado é o avanço de um novo tipo de extrativismo azul (Ertör & Ortega-Cerdà, 2019): uma forma de exploração que combina a estética da sustentabilidade com a lógica da apropriação. Estados insulares e países em desenvolvimento são frequentemente apresentados como beneficiários diretos, mas sua participação tende a ser simbólica, fornecendo legitimidade política e territorial a projetos concebidos e controlados por conglomerados multinacionais. O caso de Nauru e da empresa The Metals Company ilustra essa assimetria: sob o discurso de oportunidade de desenvolvimento, perpetuam-se formas de dependência tecnológica e vulnerabilidade ambiental que remontam aos padrões coloniais do século XX (Murphy & Gard, 2025).

A chamada economia azul, portanto, revela-se menos um paradigma alternativo e mais uma reformulação discursiva do extrativismo. Ao propor monetizar para conservar, submete o oceano às mesmas lógicas de eficiência e produtividade que regem o sistema financeiro internacional. A sustentabilidade, nesse modelo, não é um limite ao crescimento, mas um novo idioma da acumulação, uma gramática que legitima a transformação de ecossistemas em mercados. Como observa Koschinsky et al. (2018), a pressa em desenvolver tecnologias de mineração submarina tem precedido o conhecimento científico sobre seus impactos ecológicos, invertendo a lógica da precaução e ampliando o risco de degradação irreversível.

Em síntese, o percurso da economia azul à economia de extração expressa uma contradição central da geopolítica do Antropoceno: enquanto a humanidade busca soluções para a crise ambiental, o sistema internacional multiplica as formas de exploração do planeta em nome de sua própria salvação. O desafio não está apenas em regular a mineração em águas profundas, mas em repensar o modelo civilizacional que a torna possível. O futuro da governança oceânica dependerá de reconhecer que os oceanos não são reservas de capital natural, mas territórios vitais, cujo valor transcende o cálculo econômico.

O fundo do mar como fronteira de commodities

A ideia de fronteira de commodities oferece uma lente privilegiada para compreender o avanço contemporâneo da mineração em águas profundas. Conceito formulado por Jason Moore (2015), a fronteira de commodities descreve o processo pelo qual o capitalismo expande seus limites geográficos e ecológicos para incorporar novas zonas de natureza (humana e não humana) ao circuito de acumulação. Ao transformar o oceano em espaço produtivo, a mineração submarina representa a mais recente manifestação dessa expansão: uma colonização das profundezas, em que ecossistemas até então intocados passam a ser convertidos em fontes de valor econômico e geopolítico.

Historicamente, cada ciclo de crescimento capitalista se sustentou na abertura de novas fronteiras: o desmatamento da Europa medieval, a colonização das Américas, a exploração das minas africanas e, mais recentemente, a financeirização do conhecimento e dos dados. A corrida pelo leito marinho insere-se nesse mesmo movimento da busca por “naturezas baratas” (Moore, 2017) capazes de fornecer recursos e energia a custos reduzidos. O fundo do mar surge, portanto, como o último território de abundância, uma zona onde se projeta o sonho de um novo excedente ecológico para alimentar a transição energética.

De acordo com Murphy e Gard (2025), a expansão da mineração submarina articula-se por meio de três estratégias interdependentes: widening (alargamento espacial), deepening (intensificação tecnológica) e marketing (construção de legitimidade social). Juntas, essas dimensões configuram o que os autores chamam de “fronteira de commodities oceânica”, um espaço simultaneamente físico, político e simbólico, no qual corporações e Estados disputam não apenas os recursos materiais, mas também o controle das narrativas sobre o futuro sustentável.

A primeira estratégia, o widening, refere-se à expansão geográfica e institucional das atividades extrativas para áreas antes fora da economia formal. No caso da mineração submarina, isso inclui tanto as zonas econômicas exclusivas (ZEEs) quanto as “áreas internacionais” administradas pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Essa expansão não ocorre apenas em termos físicos, mas também jurídicos e epistemológicos: envolve a criação de novas categorias de propriedade, a redefinição do conceito de soberania e a legitimação do oceano como espaço econômico. Assim, o que antes era considerado um patrimônio comum passa a ser segmentado, medido e licenciado segundo critérios de rentabilidade e segurança de investimento.

A segunda estratégia, o deepening, manifesta-se na intensificação tecnológica e científica da exploração. Trata-se de desenvolver métodos de extração cada vez mais eficientes, capazes de operar em profundidades superiores a 4.000 metros, com riscos ambientais controlados e custos operacionais viáveis. Essa etapa é sustentada por um complexo industrial que combina engenharia oceânica, robótica subaquática e sistemas de monitoramento em tempo real. A retórica da inovação cumpre aqui um papel central: a tecnologia é apresentada como solução para os dilemas ecológicos, promovendo a ilusão de que é possível extrair sem destruir. No entanto, como adverte Koschinsky et al. (2018), as incertezas sobre os impactos ecológicos são ainda profundas, e os testes realizados demonstram que os danos aos habitats bentônicos podem persistir por séculos.

A terceira estratégia, o marketing, é talvez a mais sofisticada. Diante da crescente resistência social e científica, as empresas de mineração submarina investem na construção de narrativas de legitimidade. O oceano é apresentado como uma nova esperança verde, e os nódulos polimetálicos são descritos como baterias em rocha. Campanhas institucionais associam a exploração mineral ao combate às mudanças climáticas, à redução da pobreza e ao fortalecimento da autonomia energética dos países em desenvolvimento. Esse processo corresponde ao que Murphy e Gard (2025) chamam de social license to operate (licença social para operar), um conjunto de práticas simbólicas e comunicacionais destinadas a suavizar as resistências e assegurar o apoio político necessário à continuidade do empreendimento.

Essas três dimensões (expansão, intensificação e legitimação) compõem o núcleo do extrativismo azul contemporâneo. O oceano é convertido em um laboratório de novas técnicas de acumulação, no qual os limites ecológicos são transformados em oportunidades de mercado. O discurso da sustentabilidade atua como mediação ideológica: serve para compatibilizar o imperativo do crescimento com a necessidade de preservação, neutralizando o conflito entre o econômico e o ambiental. O resultado é a emergência de uma economia política das profundezas, na qual o valor é extraído não apenas da matéria, mas também da promessa de um futuro verde que justifica o presente destrutivo.

A mineração em águas profundas revela, portanto, a face mais recente do capitalismo de fronteira: um sistema que não apenas se expande sobre o território, mas também sobre o conhecimento, as normas e a imaginação coletiva. Ao transformar o fundo do mar em espaço de produção, cria-se uma nova ontologia do oceano, não mais como ecossistema, mas como infraestrutura. Essa transformação tem implicações profundas para a geopolítica, pois redefine o equilíbrio entre soberania, ciência e capital. Se a terra foi o cenário do imperialismo territorial e o ar, da supremacia tecnológica, o mar profundo se torna agora o campo simbólico da supremacia ecológica: aquele que dominar as profundezas dominará a linguagem do futuro sustentável.

A geopolítica dos minerais críticos: do solo ao abismo

A transição energética, apresentada como a principal estratégia para conter o aquecimento do planeta, está redefinindo profundamente as geoeconomias dos recursos naturais. Ao substituir combustíveis fósseis por tecnologias de baixo carbono, como baterias, turbinas eólicas, painéis solares, redes inteligentes, o mundo migra de uma dependência do petróleo para uma dependência de minerais críticos. Níquel, cobalto, cobre, lítio, manganês e terras raras tornaram-se o novo alfabeto do poder no sistema internacional. Essa mudança não reduz a competição geopolítica, apenas desloca o campo de disputa, indo do subsolo terrestre para o abismo oceânico.

A crescente demanda por minerais estratégicos está concentrada nas potências industriais e tecnológicas. Segundo projeções da Agência Internacional de Energia, a produção mundial de minerais essenciais à transição verde precisará quadruplicar até 2040 para sustentar os compromissos do Acordo de Paris. Essa corrida impulsiona uma reconfiguração das cadeias de suprimento: países importadores buscam novas fontes de abastecimento e maior controle sobre os elos iniciais da cadeia produtiva, reduzindo a vulnerabilidade diante de choques geopolíticos e gargalos logísticos. É nesse contexto que o fundo do mar reaparece como uma alternativa estratégica, um estoque inexplorado de recursos críticos capaz de alimentar a revolução energética sem depender dos grandes produtores terrestres.

A lógica geopolítica é evidente. O domínio da mineração terrestre, concentrado em países como a República Democrática do Congo (cobalto), Indonésia (níquel), Chile e Argentina (lítio), e China (refino e terras raras), gera tensões crescentes entre Norte e Sul globais. As potências ocidentais, especialmente Estados Unidos e União Europeia, temem o avanço da hegemonia chinesa sobre as cadeias minerais e buscam diversificar suas fontes de suprimento. Nesse tabuleiro, o oceano surge como um espaço de soberania difusa, onde a ausência de controle estatal direto facilita a atuação de consórcios privados com patrocínio estatal. A mineração submarina é, portanto, mais do que uma inovação tecnológica: é uma estratégia geopolítica de reposicionamento diante da nova economia de baixo carbono.

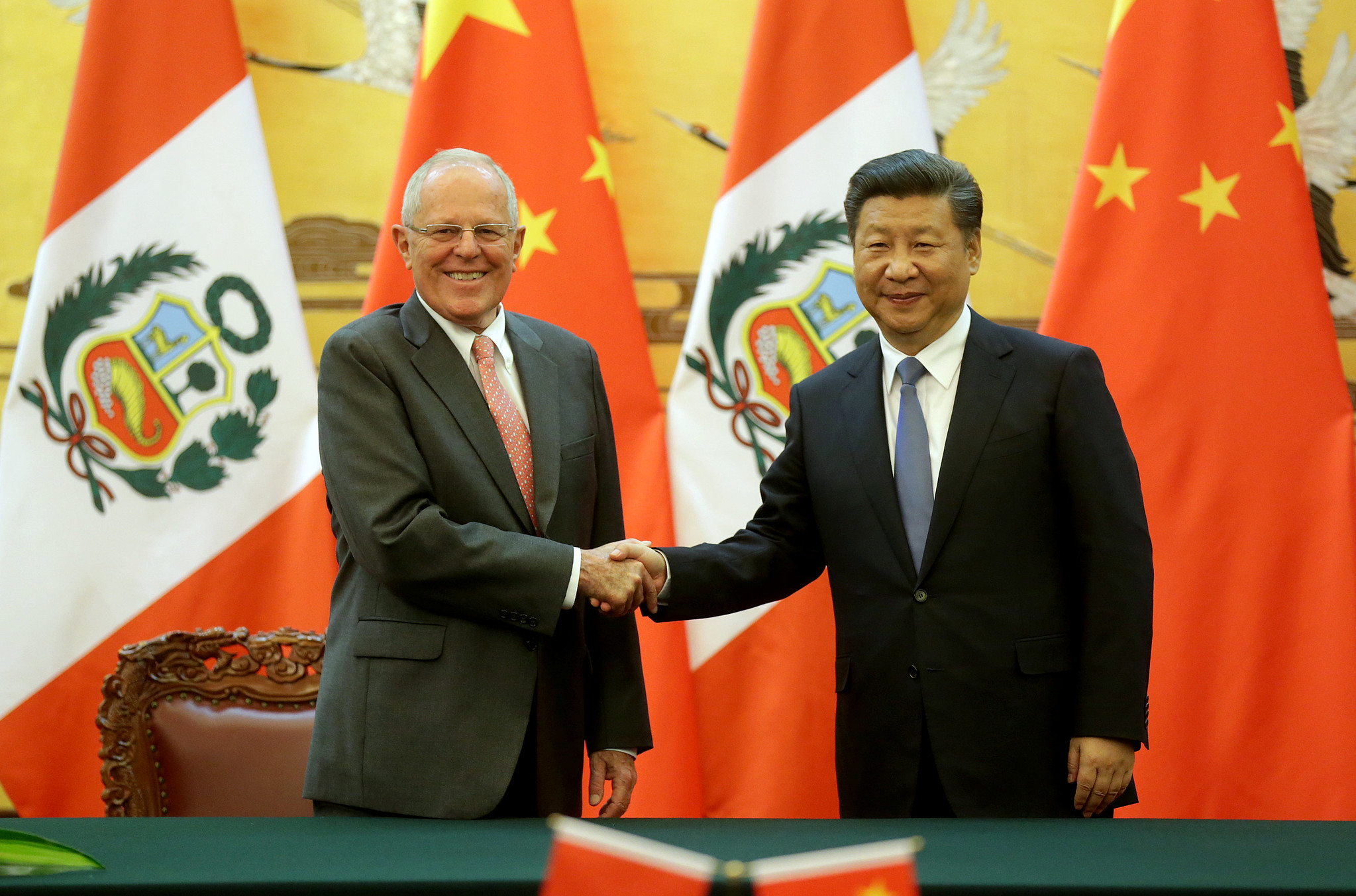

Essa dinâmica é visível na atuação de empresas como The Metals Company (TMC), sediada no Canadá, que em parceria com o pequeno Estado insular de Nauru tenta abrir a primeira frente comercial de mineração em águas internacionais, na Clarion-Clipperton Zone. Sob o argumento de garantir acesso equitativo a recursos e promover o desenvolvimento sustentável, a TMC apresenta o projeto NORI-D como parte da transição verde. Na prática, porém, o arranjo reproduz um padrão já conhecido: o da aliança entre capital do Norte e soberania do Sul, na qual países periféricos cedem sua posição institucional em troca de promessas de compensação econômica e tecnológica. Como antes no ciclo do fosfato e do petróleo, o extrativismo periférico assume agora a forma de parceria azul.

Essa corrida também reflete o que autores como Timothy Mitchell (2011) chamaram de “política do carbono”, a relação entre fluxos energéticos e estruturas de poder. No lugar do petróleo, o que se disputa hoje é o controle dos minerais que viabilizam o armazenamento e o transporte de energia limpa. Essa nova política materializa-se em alianças tecnológicas e industriais, como a Minerals Security Partnership, lançada pelo G7, e em programas de pesquisa oceanográfica financiados por governos e corporações. Ao mesmo tempo, intensifica-se o uso da segurança ambiental como justificativa para intervenções econômicas: proteger o clima torna-se um argumento legítimo para abrir novas fronteiras de exploração.

Contudo, a geopolítica dos minerais críticos não é apenas uma questão de escassez ou competição entre potências. Ela revela uma reconfiguração estrutural do sistema internacional, em que o valor estratégico desloca-se do território para a infraestrutura, dos espaços físicos para as cadeias tecnológicas e logísticas. A mineração submarina insere-se nesse processo como um componente central da governança das transições, isto é, dos mecanismos que definem quem terá acesso, quem lucrará e quem arcará com os custos da transformação energética. Nesse sentido, o oceano é tanto um campo de exploração quanto um campo de poder: seu controle implica não apenas riqueza material, mas capacidade de definir os futuros possíveis da sustentabilidade.

Os países que dominarem as tecnologias de extração e processamento de recursos oceânicos poderão exercer uma influência comparável à que o petróleo conferiu às potências do século XX. A diferença é que, agora, o poder não deriva apenas da posse territorial, mas da capacidade de mobilizar o conhecimento científico, o capital financeiro e a legitimidade ecológica. É essa tríplice combinação entre ciência, finanças e discurso ambiental, que define a nova geopolítica dos minerais.

Entretanto, o projeto de transformar o fundo do mar em alternativa verde à mineração terrestre carrega contradições profundas. Ao buscar superar os impactos ambientais do extrativismo em terra, o capitalismo verde corre o risco de reproduzir, em escala oceânica, as mesmas dinâmicas de destruição e desigualdade. Como advertem Murphy e Gard (2025), a corrida pelos recursos marinhos não apenas perpetua estruturas neocoloniais de troca desigual, mas amplia as assimetrias de poder entre Norte e Sul, ciência e política, humanidade e natureza. O abismo, assim, deixa de ser apenas um limite físico, torna-se a metáfora de uma nova fase da modernidade, em que o progresso desce às profundezas em busca de sua própria sobrevivência.

Casos emblemáticos: o Pacífico como laboratório da nova corrida oceânica

O Oceano Pacífico tornou-se o epicentro da nova corrida pelos recursos em leito marinho. É nessa imensa bacia, que cobre cerca de um terço da superfície terrestre, que se concentram as maiores reservas conhecidas de nódulos polimetálicos, crostras ferromanganesíferas e sulfetos maciços submarinos, minerais ricos em cobre, níquel, manganês e cobalto, indispensáveis à produção de baterias e sistemas de energia limpa. Desde o final do século XIX, quando a expedição HMS Challenger revelou a existência dessas formações metálicas, as potências industriais voltam seus olhos para as profundezas do Pacífico. No entanto, é apenas no século XXI, sob o impulso da economia verde e do avanço da engenharia oceânica, que a mineração submarina passa a ser considerada uma alternativa economicamente viável.

A região mais cobiçada é a Clarion-Clipperton Zone, uma extensa área abissal entre o Havaí e o México, com cerca de seis milhões de quilômetros quadrados. Ali, a densidade e a qualidade dos nódulos metálicos superam qualquer depósito terrestre conhecido. A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos já concedeu 17 contratos de exploração na CCZ, nove deles a empresas privadas, sob patrocínio de Estados insulares do Pacífico e potências industrializadas. Esse arranjo híbrido, no qual países em desenvolvimento emprestam sua soberania para viabilizar consórcios transnacionais, transformou o Pacífico em um verdadeiro laboratório geopolítico da economia azul: um espaço onde se testam novas formas de regulação, legitimidade e poder.

O caso NORI-D e a The Metals Company

Entre os projetos em andamento, destaca-se o NORI-D, liderado pela empresa The Metals Company, sediada no Canadá e anteriormente conhecida como DeepGreen Metals. A companhia atua em parceria com o governo de Nauru, um pequeno Estado insular do Pacífico que, em 2011, tornou-se o primeiro país em desenvolvimento a solicitar à ISA uma licença de exploração em áreas internacionais. O projeto abrange cerca de 74.800 km² de leito marinho e contém, segundo estimativas da própria empresa, mais de 340 milhões de toneladas de nódulos polimetálicos, configurando-se como o maior depósito inexplorado de níquel do mundo.

A escolha de Nauru não é casual. O país possui uma longa e dolorosa história de dependência extrativista, marcada pela exploração colonial do fosfato durante o século XX. Sob administração alemã e, posteriormente, britânica e australiana, a ilha foi intensamente minerada até se tornar ambientalmente devastada: cerca de 80% de seu território tornou-se inabitável. Hoje, a aposta no fundo do mar surge como uma tentativa de reverter esse legado, oferecendo uma nova fonte de receita. No entanto, o paralelismo histórico é evidente: assim como o fosfato alimentou as economias agrícolas da Austrália e da Nova Zelândia, os minerais submarinos de Nauru poderão sustentar o ciclo industrial da transição energética nas potências do Norte, enquanto os riscos e danos ambientais permanecem localizados no Sul (Murphy & Gard, 2025).

O acordo entre Nauru e a TMC também evidencia a lógica assimétrica do capitalismo oceânico contemporâneo. De um lado, um Estado insular de 21 km², com população inferior a 15 mil habitantes, dependente de ajuda internacional e sem capacidade técnica para fiscalizar operações de alta complexidade. De outro, uma corporação transnacional apoiada por fundos de investimento e por governos que veem no oceano uma fronteira estratégica. Essa disparidade é disfarçada sob o discurso de parceria para o desenvolvimento sustentável, mas, na prática, traduz-se em uma transferência de riscos: os benefícios econômicos são privatizados, enquanto os impactos ambientais e reputacionais permanecem com o Estado patrocinador.

A ISA e o impasse regulatório

O avanço do projeto NORI-D foi viabilizado por um mecanismo jurídico específico: o chamado two-year rule, acionado por Nauru em 2021. Essa cláusula da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar obriga a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos a concluir um código de mineração comercial em até dois anos após a solicitação formal de um Estado-membro. Na prática, a medida pressiona a ISA a acelerar a criação das normas de exploração, sob o argumento de não travar o desenvolvimento econômico dos países patrocinadores. O resultado foi uma corrida institucional, na qual o tempo político passou a ditar o ritmo da ciência.

A comunidade científica e diversas organizações ambientais reagiram com veemência. Mais de 800 cientistas de 44 países assinaram uma declaração pedindo uma moratória global sobre a mineração em águas profundas, até que se compreendam plenamente seus impactos ecológicos. Argumenta-se que as tecnologias de extração podem gerar plumas sedimentares de longa dispersão, comprometer habitats bentônicos únicos e alterar cadeias tróficas em profundidades superiores a 4.000 metros. Diante dessa pressão, países como Alemanha, França, Chile e Costa Rica declararam apoio à moratória, enquanto outros, incluindo Estados Unidos, Japão e Noruega, mantêm posição favorável à continuidade das pesquisas exploratórias.

A ISA, por sua vez, encontra-se em uma posição paradoxal. Criada para proteger os interesses da humanidade, tornou-se árbitra de uma corrida industrial global. Sua missão de equilibrar conservação e desenvolvimento é dificultada pela dependência financeira das taxas pagas pelas próprias empresas que ela deveria supervisionar. Além disso, a ausência de mecanismos claros de responsabilização ambiental e social gera insegurança jurídica e fragiliza a legitimidade da instituição. O Pacífico, portanto, não é apenas o cenário físico da mineração submarina, mas o campo político de experimentação de novas formas de governança internacional, híbridas, corporativas e fortemente tecnocráticas.

Nauru e a repetição do extrativismo

A trajetória de Nauru simboliza as continuidades históricas do extrativismo no sistema internacional. O país que no século XX foi devastado pelo fosfato vê-se agora inserido em outro ciclo de exploração, igualmente dependente de fatores externos. A diferença é que, desta vez, o território sacrificado não é o solo, mas o ambiente marinho. O discurso de redenção (usar o mar para recuperar a terra) revela uma narrativa profundamente contraditória: a promessa de desenvolvimento reproduz a mesma lógica de dependência e degradação.

Esse padrão ilustra o que Moore (2017) descreve como o “duplo movimento” da modernidade ecológica: a capacidade do capitalismo de transformar crises ambientais em novas fronteiras de valorização. O que está em jogo, no caso do Pacífico, não é apenas a extração de minerais, mas a produção de legitimidade. As empresas buscam construir uma imagem de responsabilidade e inovação, enquanto os Estados patrocinadores procuram provar que a exploração dos fundos marinhos pode ser compatível com a justiça climática. No entanto, sob a superfície, persiste a lógica do sacrifício periférico: a prosperidade de uns continua ancorada na vulnerabilidade de outros.

O Atlântico Sul e o Brasil: desafios e oportunidades

Embora a corrida pelos minerais submarinos tenha se concentrado no Pacífico, o Atlântico Sul desponta como uma das próximas fronteiras estratégicas. A região abriga áreas de interesse científico e potencial econômico significativo, como a Elevação do Rio Grande, a Dorsal de São Paulo e as margens continentais do Brasil, Namíbia e Angola. Esses territórios submersos contêm depósitos de cobalto, manganês e terras raras que, em um cenário de alta demanda por minerais críticos, poderão adquirir valor geopolítico crescente.

O Brasil, em particular, ocupa uma posição singular. Com uma Zona Econômica Exclusiva superior a 3,5 milhões de km² e um histórico consolidado de pesquisa oceanográfica, o país dispõe de condições para se tornar um ator relevante na governança dos fundos marinhos. Desde 2009, a Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU reconheceu parte da reivindicação brasileira de ampliação da plataforma, estendendo a jurisdição nacional sobre novas áreas submersas. Além disso, instituições como a Marinha do Brasil, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e universidades públicas desenvolvem projetos de mapeamento e prospecção científica, com destaque para o programa REMPLAC (Recursos Minerais da Plataforma Continental).

Entretanto, o país enfrenta dilemas estratégicos. De um lado, há o potencial de soberania científica e tecnológica, capaz de fortalecer a presença brasileira nas discussões internacionais sobre governança oceânica. De outro, há o risco de o Atlântico Sul se tornar um novo campo de competição entre potências extrarregionais. A presença crescente de missões oceanográficas estrangeiras, associadas a consórcios industriais e fundos de investimento, exige uma política de Estado que articule ciência, defesa e diplomacia ambiental.

A construção dessa política passa pela consolidação de uma Autoridade Nacional para Águas Profundas, proposta que vem sendo debatida em fóruns acadêmicos e técnicos. Essa instituição poderia coordenar as ações de pesquisa, monitoramento e proteção ambiental, assegurando que o Brasil participe ativamente das discussões da ISA e de eventuais regimes complementares. Além disso, o fortalecimento de parcerias Sul-Sul, especialmente com países africanos costeiros, poderia transformar o Atlântico em um espaço de cooperação e não de disputa, orientado pelos princípios de justiça climática e gestão compartilhada dos bens comuns.

O desafio brasileiro é, portanto, duplo: afirmar sua soberania sobre os recursos oceânicos e, ao mesmo tempo, construir um modelo alternativo ao extrativismo verde, que privilegie o conhecimento, a inovação e a preservação. O país tem a oportunidade de atuar como mediador entre as demandas do desenvolvimento e os imperativos da conservação, oferecendo uma voz crítica à expansão desregulada da economia azul. A forma como o Brasil definirá sua estratégia para o Atlântico Sul poderá determinar não apenas sua posição geopolítica, mas também sua contribuição ética ao futuro dos oceanos.

Impactos ambientais e incertezas científicas

A mineração em águas profundas é uma das atividades econômicas mais ambiciosas e menos compreendidas do século XXI. Apesar dos avanços tecnológicos que permitem operar a mais de quatro mil metros de profundidade, as consequências ecológicas da extração mineral submarina permanecem amplamente desconhecidas. Os ecossistemas abissais, caracterizados por baixa luminosidade, escassez de nutrientes e taxas lentíssimas de regeneração biológica, estão entre os mais frágeis e menos estudados do planeta. Nesse contexto, cada tentativa de exploração é, em certo sentido, uma experiência irreversível.

Os estudos científicos existentes apontam uma série de riscos ecológicos cumulativos. O primeiro e mais evidente é a perturbação física do leito marinho, resultante do uso de maquinários que aspiram e revolvem grandes volumes de sedimentos para coletar nódulos polimetálicos. Essa operação destrói habitats bentônicos formados ao longo de milhões de anos e elimina organismos endêmicos que ainda não foram sequer descritos pela ciência. O segundo impacto está relacionado às plumas sedimentares (nuvens de partículas finas que se espalham pela coluna d’água durante e após a extração). Essas plumas reduzem a penetração da luz, alteram processos biogeoquímicos e podem transportar metais pesados, afetando espécies filtradoras e cadeias alimentares de larga escala (Koschinsky et al., 2018).

Outro risco crucial é o da contaminação química. A liberação de metais como níquel, cobre, zinco e cobalto pode gerar toxicidade crônica em organismos marinhos e comprometer a produtividade biológica em áreas muito além do local de mineração. Além disso, os impactos acústicos e a poluição luminosa associada à operação de veículos submersos e cabos de transmissão interferem na comunicação e navegação de espécies sensíveis, como cetáceos e peixes abissais. Em conjunto, esses fatores configuram um cenário de alterações ecossistêmicas complexas e de longa duração, cuja reversibilidade é incerta e, em muitos casos, improvável.

Um dos aspectos mais preocupantes é a falta de dados de linha de base. Estima-se que menos de 1% do fundo oceânico tenha sido mapeado em alta resolução. A ausência de informações comparativas impossibilita avaliar o real alcance dos impactos e, portanto, definir padrões de mitigação. Mesmo as áreas usadas como zonas de referência ambiental, supostamente intocadas, sofrem influência das operações vizinhas, tornando difícil estabelecer controles experimentais confiáveis. Isso revela uma assimetria fundamental: a velocidade do investimento tecnológico e financeiro supera amplamente o ritmo do conhecimento científico.

Além dos impactos diretos, há também efeitos sistêmicos que ultrapassam a dimensão ecológica. A mineração submarina ameaça comprometer o papel dos oceanos como reguladores climáticos no mundo, interferindo em processos de sequestro de carbono realizados por microrganismos marinhos. Ao perturbar sedimentos que armazenam grandes quantidades de matéria orgânica, corre-se o risco de liberar dióxido de carbono e metano acumulados por milênios, agravando a própria crise climática que a mineração pretende ajudar a resolver.

A resposta política a essas incertezas tem sido fragmentada. Enquanto alguns países defendem uma moratória global, outros apostam em modelos de “extração responsável”, baseados em monitoramento digital e mitigação adaptativa. Contudo, como argumentam Murphy & Gard (2025), a noção de mineração sustentável no ambiente abissal é, por enquanto, mais um constructo discursivo do que uma possibilidade técnica real. A velocidade dos impactos biológicos, a lentidão dos processos de regeneração e a interconexão dos ecossistemas marinhos desafiam qualquer analogia com a mineração terrestre. O resultado é um paradoxo ético: tenta-se proteger o planeta explorando precisamente o espaço que sustenta sua estabilidade ecológica.

A prudência científica, representada pelo princípio da precaução, deveria orientar a ação internacional. Esse princípio, consagrado no Direito Ambiental e reforçado pela Convenção sobre a Diversidade Biológica, estabelece que a falta de certeza científica não pode ser usada como justificativa para adiar medidas de proteção ambiental. No caso da mineração submarina, aplicá-lo significaria adiar a exploração comercial até que a ciência alcance a indústria. Todavia, a pressão econômica e geopolítica tende a inverter essa lógica: explora-se primeiro, regula-se depois.

Regulação internacional e dilemas jurídicos

O regime jurídico que rege o fundo dos oceanos é um dos mais complexos e ambíguos do sistema internacional contemporâneo. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS), assinada em 1982 e em vigor desde 1994, estabeleceu o princípio de que os recursos situados além das jurisdições nacionais constituem o patrimônio comum da humanidade. Esse princípio buscava romper com a lógica de apropriação territorial, garantindo que os benefícios da exploração fossem compartilhados entre todos os países, independentemente de seu nível de desenvolvimento.

Para operacionalizar esse ideal, foi criada a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, com sede na Jamaica. Sua missão é dupla: promover a exploração racional dos recursos minerais e proteger o ambiente marinho. Na prática, essa dualidade se tornou a fonte de suas maiores contradições. A ISA é, simultaneamente, órgão regulador e facilitador de uma atividade econômica emergente, um papel que mistura governança técnica e incentivo comercial. Essa condição gera o que Singh (2020) chama de “governança híbrida do bem comum”: um sistema em que interesses públicos e privados se entrelaçam em torno da promessa do desenvolvimento sustentável.

A estrutura de funcionamento da ISA baseia-se em dois pilares: o Conselho, responsável por aprovar normas e contratos de exploração, e o Secretariado, que administra as operações e supervisiona as empresas licenciadas. No entanto, a crescente influência das corporações, especialmente aquelas associadas a países do Norte Global, tem colocado em xeque a legitimidade do processo decisório. Como apontam Murphy & Gard (2025), a própria lógica de patrocínio estatal (pela qual uma empresa deve ser formalmente apoiada por um Estado-membro) transformou-se em um mecanismo de transferência de soberania: países com pouca capacidade técnica emprestam seu nome e sua posição institucional a consórcios privados, em troca de promessas de benefício econômico futuro.

Além das tensões políticas, há lacunas jurídicas substanciais. O código de mineração que a ISA busca aprovar ainda não define claramente os critérios de responsabilidade em caso de danos ambientais, nem os mecanismos de compensação para comunidades afetadas. Também não há consenso sobre como calcular e distribuir as receitas provenientes da exploração. Esses vazios normativos criam riscos de captura institucional, permitindo que interesses corporativos moldem as regras do jogo antes mesmo de a atividade ser plenamente regulamentada.

Outro dilema crucial diz respeito ao acesso desigual à informação e à tecnologia. A mineração submarina exige recursos científicos e financeiros que apenas um número restrito de países e empresas domina. Assim, mesmo que a UNCLOS proclame o fundo do mar como patrimônio comum, na prática ele se converte em um espaço de privilégio tecnológico. Essa desigualdade mina o ideal de universalidade e perpetua o que Moore (2015) denominou de geopolítica da acumulação: a reprodução de um sistema em que o conhecimento e a capacidade técnica funcionam como barreiras invisíveis à soberania dos demais.

A governança oceânica enfrenta, portanto, uma encruzilhada. De um lado, há o imperativo econômico e geopolítico de explorar uma fronteira promissora; de outro, o dever ético e jurídico de preservar um ambiente essencial à vida planetária. O dilema não é apenas regulatório, mas civilizacional: quem decide o que é desenvolvimento e quais riscos são aceitáveis em nome do progresso?. Enquanto a ISA busca equilibrar esses princípios, cresce o número de países, cientistas e organizações que defendem a criação de um Tratado Global dos Oceanos, capaz de unificar normas, ampliar a transparência e submeter a mineração em águas profundas ao controle coletivo e científico da comunidade internacional.

Em última instância, o desafio jurídico reflete um impasse político maior: a distância entre o ideal da humanidade e a realidade do capital. A mineração submarina coloca em evidência as tensões entre soberania e globalidade, ciência e poder, direito e interesse. A forma como a comunidade internacional resolverá essas tensões determinará não apenas o futuro do fundo dos mares, mas também o alcance ético do próprio projeto de civilização planetária.

Considerações finais

A corrida pelos recursos do leito marinho não é apenas uma disputa por metais ou tecnologia; é um espelho das contradições da modernidade. Sob a bandeira da sustentabilidade, repete-se a lógica histórica de apropriação e desigualdade, agora projetada sobre o último território ainda não plenamente colonizado: o oceano profundo. A promessa de uma transição ecológica justa se confronta com a realidade de um sistema que continua a transformar a natureza em mercadoria e o planeta em fronteira.

Do ponto de vista geopolítico, o fundo do mar revela uma nova fase da globalização: uma fase submersa, em que a soberania se dissolve nas águas internacionais e o poder se mede não apenas em território, mas em capacidade científica, narrativa e tecnológica. O controle das profundezas é o novo horizonte da segurança energética e do prestígio internacional, uma forma de poder azul que combina engenharia, finanças e legitimidade ecológica.

Mas há algo mais profundo em jogo. O debate sobre a mineração submarina questiona o próprio contrato ético da humanidade com a Terra. A exploração do abismo simboliza a tentativa de prolongar indefinidamente o modelo civilizacional que nos trouxe até aqui, justamente o que confunde progresso com expansão e sucesso com extração. Ao transformar o oceano em recurso, arrisca-se também a empobrecer o seu sentido: o de espaço comum, interdependente e vital.

O futuro da geopolítica marítima dependerá da capacidade de romper com essa lógica. Isso implica reconhecer que o desafio não é apenas técnico ou jurídico, mas civilizacional. Regular o fundo do mar exige mais do que códigos de mineração; exige uma nova ética planetária, fundada na responsabilidade compartilhada e na consciência dos limites. O mar, afinal, não é apenas o novo campo da política internacional, é o espelho onde a humanidade vê refletido o seu próprio destino.

Referências

BEBBINGTON, Anthony. Underground Political Ecologies: The Second Wave of Natural Resource Conflicts. Londres: Routledge, 2012.

BOND, Patrick. Politics of Climate Justice: Paralysis Above, Movement Below. Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal Press, 2012.

ERTÖR, İris; ORTEGA-CERDÀ, Miquel. The political ecology of marine extractivism: frontiers, conflicts and transformations. Journal of Political Ecology, v. 26, n. 1, p. 507-517, 2019.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. Paris: OECD/IEA, 2021.

KOSCHINSKY, Andrea; HEIN, James R.; SMITH, Craig R.; HALBACH, Peter; CRONAN, David S.; MEYER-KRAHMER, Florian; et al. Deep-sea mining: interdisciplinary research on potential environmental, legal, economic, and societal implications. Integrated Environmental Assessment and Management, v. 14, n. 5, p. 652-659, 2018.

MITCHELL, Timothy. Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil. Londres: Verso, 2011.

MOORE, Jason W. Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital. Londres: Verso, 2015.

MOORE, Jason W. The Capitalocene, Part I: On the nature and origins of our ecological crisis. The Journal of Peasant Studies, v. 44, n. 3, p. 594-630, 2017.

MURPHY, James; GARD, Rowan. The deep-sea mining commodity frontier: blue economy agenda in the Pacific Ocean. Academia Environmental Sciences and Sustainability, v. 2, n. 1, p. 1-12, 2025.

SINGH, Priti. The International Seabed Authority and the blue economy: governance challenges for a global commons. Marine Policy, v. 121, p. 104115, 2020.

UNITED NATIONS. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Montego Bay: United Nations, 1982.

WWF INTERNATIONAL. Refining the Green Transition: How Circular Economy Can Reduce the Need for Deep-Sea Mining. Gland: WWF, 2022.

Analista de Relações Internacionais, organizador do Congresso de Relações Internacionais e editor da Revista Relações Exteriores. Professor, Palestrante e Empreendedor. Contato profissional: guilherme.bueno(a)esri.net.br