Desde meados do século XX, a integração regional na América do Sul passou por diferentes ciclos, acompanhando as transformações do sistema internacional e as mudanças político-econômicas dentro dos próprios países do continente. A criação de blocos regionais como o Mercosul (1991) e a Comunidade Andina de Nações (CAN, 1969) foi motivada por objetivos de fortalecimento econômico, redução de barreiras comerciais e maior inserção internacional. No entanto, os avanços sempre foram limitados por disputas políticas, assimetrias econômicas e oscilações ideológicas nos governos da região.

A década de 2000 foi um marco importante para o regionalismo sul-americano, impulsionado pela chamada Onda Rosa, quando vários governos de esquerda e centro-esquerda chegaram ao poder, incluindo Hugo Chávez na Venezuela (1998), Lula no Brasil (2002), Néstor Kirchner na Argentina (2003) e Evo Morales na Bolívia (2006). Esse cenário levou à criação da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) em 2008, uma iniciativa voltada não apenas para a cooperação econômica, mas também para questões políticas e de defesa regional.

Sumário

Ao mesmo tempo, outras iniciativas surgiram, como a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA, 2004), promovida pela Venezuela e Cuba, e a Aliança do Pacífico (2012), composta por Chile, Peru, Colômbia e México, seguindo uma orientação mais liberal e voltada para mercados externos.

Entretanto, a partir de 2014, a crise econômica mundial, a queda do preço das commodities e o enfraquecimento de governos progressistas na região minaram as estruturas criadas na década anterior. O Mercosul, que já enfrentava dificuldades de aprofundamento de sua união aduaneira, viu suas negociações comerciais estagnadas. A UNASUL começou a perder força com a saída de países como Brasil e Colômbia em 2018, e sua dissolução se tornou inevitável.

A fragmentação da integração sul-americana reflete a ausência de um consenso político e econômico na região. A dependência de exportações primárias e a competição entre os países por mercados internacionais tornaram os blocos vulneráveis às crises internacionais. Além disso, a falta de investimentos em infraestrutura regional e logística impediu a consolidação de cadeias produtivas realmente integradas.

Crise da Integração Sul-Americana

A crise do regionalismo sul-americano é marcada por desafios estruturais e conjunturais que têm dificultado a continuidade dos projetos de integração. Estes desafios podem ser agrupados em três grandes eixos: (1) desajustes econômicos e dependência externa, (2) fragmentação política e ideológica e (3) falta de infraestrutura e coordenação institucional.

Desajustes Econômicos e Dependência Externa

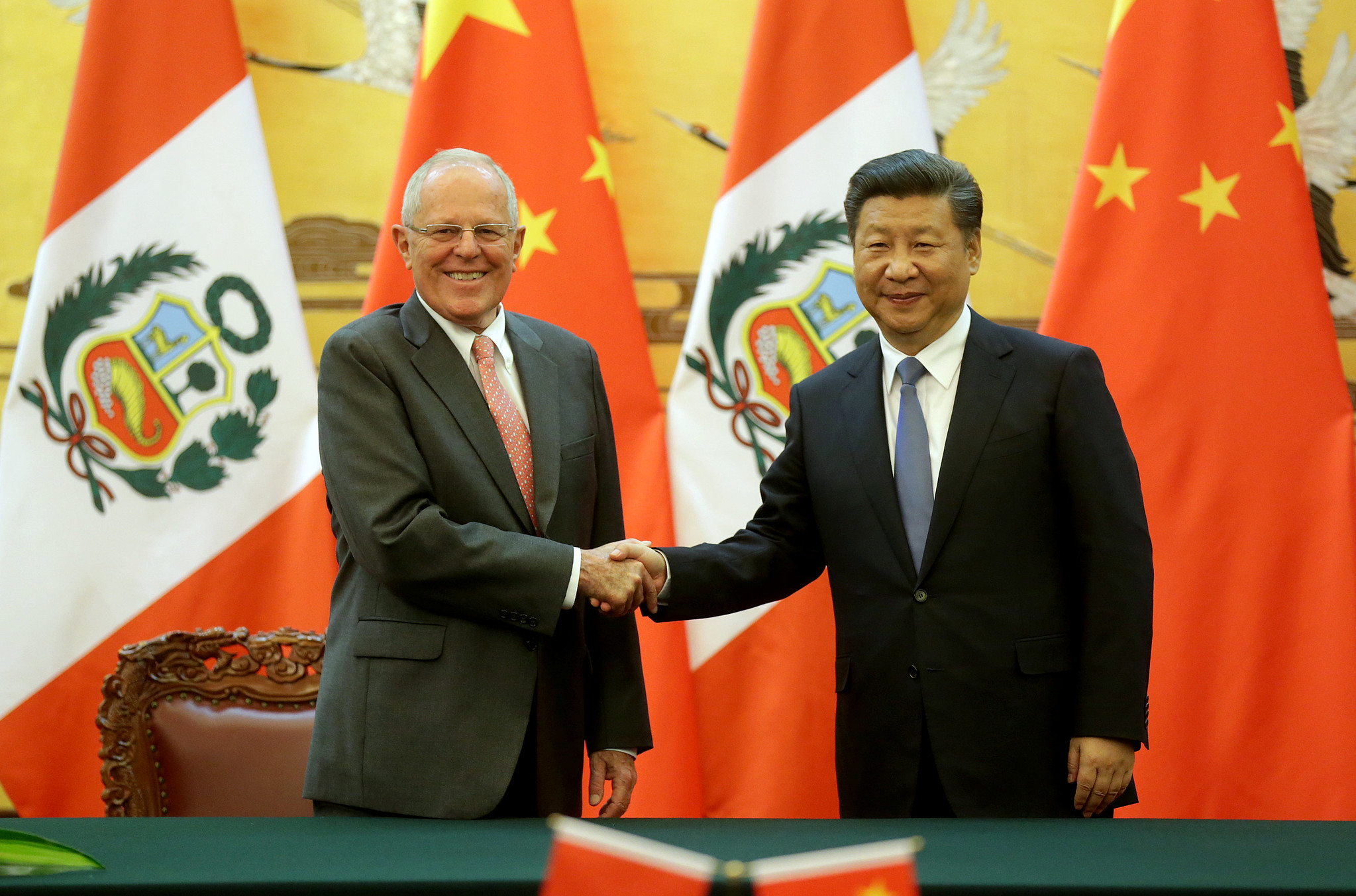

Desde a década de 2000, a América do Sul manteve um modelo de crescimento baseado na exportação de commodities, impulsionado pela demanda chinesa e pelo superciclo das matérias-primas. Esse modelo, no entanto, começou a ruir com a desaceleração da economia chinesa a partir de 2013, afetando diretamente países como Brasil, Argentina, Venezuela e Equador, altamente dependentes da exportação de produtos agrícolas, petróleo e minerais.

A crise econômica de 2008-2009 teve impactos diferenciados na região. O Brasil e a Argentina, principais motores do Mercosul, sofreram com a queda da atividade industrial e do consumo interno. Entre 2014 e 2016, o PIB brasileiro caiu 7%, enquanto a Argentina enfrentou recessão em diversos momentos. Já Paraguai e Bolívia, menos dependentes da indústria e com forte crescimento agrícola, mantiveram taxas de crescimento acima de 4% ao ano.

Outro fator crítico é a dependência dos Estados Unidos e da China. A guerra comercial entre as duas potências atingiu a América do Sul de forma indireta, criando instabilidade nos preços das commodities e dificultando negociações comerciais autônomas. O Brasil, por exemplo, viu sua balança comercial com a China se fortalecer, enquanto os Estados Unidos adotaram medidas protecionistas contra o aço e o alumínio brasileiro.

O Mercosul, por sua vez, tem encontrado dificuldades para firmar acordos internacionais, sendo que a negociação com a União Europeia, iniciada em 1999, ainda enfrenta entraves políticos e ambientais. Ao mesmo tempo, países como Chile, Peru e Colômbia se voltaram para a Aliança do Pacífico, bloco que busca maior abertura comercial e relações com a Ásia.

Fragmentação Política e Ideológica

A integração sul-americana sempre foi atravessada por disputas políticas e ideológicas. O regionalismo dos anos 2000 foi liderado por governos progressistas que priorizavam a autonomia regional e a construção de instituições supranacionais, mas, a partir de 2015, houve um giro político significativo. A ascensão de líderes alinhados ao liberalismo econômico e à política externa dos Estados Unidos, como Mauricio Macri na Argentina (2015-2019) e Jair Bolsonaro no Brasil (2019-2022), levou ao esvaziamento de projetos como a UNASUL e o Mercosul. O foco desses governos estava na flexibilização comercial e na diminuição do papel das instituições regionais, o que contribuiu para um retrocesso na integração.

O caso da UNASUL é emblemático. Criada em 2008 como um mecanismo de concertação política e coordenação regional, sua crise começou em 2018, quando Colômbia, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Peru decidiram se retirar, sob a alegação de que a organização havia se tornado um espaço politizado e ineficaz. Como alternativa, em 2019, os países conservadores criaram o PROSUL, uma plataforma com menor institucionalização e foco na cooperação econômica e segurança, mas sem uma estrutura de governança forte, o que resultou em pouca efetividade.

Além disso, a crise política na Venezuela aprofundou as divisões regionais. Em 2017, o Mercosul expulsou o país, citando o descumprimento da cláusula democrática do bloco. Enquanto Argentina, Brasil e Colômbia passaram a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino, México e Bolívia mantiveram apoio a Nicolás Maduro, evidenciando a falta de consenso regional. A crise se intensificou em 2024, com a nova eleição venezuelana, cercada de denúncias de fraude e repressão política. O governo Lula tentou atuar como mediador, mas enfrentou dificuldades para construir um diálogo que fosse aceito tanto por Caracas quanto por outros países da região. O impasse na Venezuela reforça a fragmentação da América do Sul e impede que a região avance com uma posição conjunta diante da comunidade internacional.

Boas vindas ao presidente da Argentina, Javier Milei, na Cúpula do G20 no Brasil. 🇧🇷 🇦🇷 pic.twitter.com/s3HBEIvVM5

— Lula (@LulaOficial) November 18, 2024

A eleição de Javier Milei na Argentina (2023) aprofundou ainda mais a divisão política do continente. Milei, um ultraliberal, adotou uma política externa abertamente antagonista ao Mercosul, chamando o bloco de um “fardo” para a economia argentina. Ele também tem priorizado relações bilaterais com os Estados Unidos e Israel, além de indicar interesse em um acordo comercial direto com os EUA, em detrimento da estrutura integrada do Mercosul. Durante os primeiros meses de governo, a relação entre Argentina e Brasil tornou-se tensa, com trocas de acusações entre Milei e Lula, prejudicando a capacidade de articulação regional.

Outro fator que tem dificultado a retomada da liderança regional do Brasil é a falta de consenso entre os países sul-americanos sobre questões ambientais e de desenvolvimento sustentável. A Cúpula da Amazônia, realizada em 2023, mostrou essas divergências de forma clara. Lula tentou promover um acordo regional para proteção da floresta amazônica, mas enfrentou resistência de governos como o da Colômbia, que defendeu restrições mais severas à exploração petrolífera na região, e da Venezuela, que rejeitou interferências externas em sua política ambiental. Além disso, o Equador e o Peru não demonstraram compromisso com metas ambientais ambiciosas, dificultando um acordo abrangente. O resultado da cúpula foi um documento final sem metas claras e sem compromissos concretos, frustrando as expectativas de que o Brasil poderia liderar uma nova agenda ambiental para a América do Sul.

Além das disputas políticas, há um descompasso econômico entre os blocos regionais. Enquanto a Aliança do Pacífico (Chile, Peru, Colômbia e México) mantém uma postura mais aberta ao livre comércio e aos acordos com os Estados Unidos e a Ásia, o Mercosul ainda enfrenta entraves burocráticos e dificuldades para avançar com novos acordos comerciais. Em 2021, o Uruguai desafiou as regras do bloco ao negociar um acordo de livre comércio com a China, sem o aval do Mercosul, o que gerou tensões com Brasil e Argentina.

A ausência de uma visão comum sobre o futuro da integração sul-americana tem impedido o avanço de projetos conjuntos e deixado a região vulnerável a pressões externas. O continente segue fragmentado, sem uma estratégia clara para fortalecer sua posição geopolítica e econômica no cenário internacional.

Infraestrutura e Falta de Coordenação Regional e Influência Chinesa

A falta de conectividade física e logística é um dos principais entraves à integração sul-americana. Diferente da União Europeia, que investiu fortemente na criação de uma infraestrutura integrada, a América do Sul ainda carece de rodovias, ferrovias e redes energéticas que facilitem o comércio intrarregional e reduzam os custos logísticos. Essa deficiência estrutural desestimula o comércio entre os países do continente e os mantém mais dependentes de mercados externos.

A Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), lançada em 2000, foi um dos esforços mais ambiciosos para modernizar a conectividade na região. O projeto buscava criar eixos de desenvolvimento logístico para impulsionar a integração comercial, mas sofreu com falta de financiamento, descontinuidade política e divergências entre governos. Entre 2000 e 2015, apenas 40% dos projetos planejados foram implementados, e muitos foram abandonados após mudanças de governo.

A fragilidade da infraestrutura regional também foi agravada pelo desmonte da UNASUL, que levou à desativação de órgãos estratégicos como o Conselho de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN), responsável pela coordenação de projetos de transporte, e o Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde (ISAGS), que promovia cooperação sanitária. Com isso, a América do Sul perdeu mecanismos fundamentais de articulação logística e sanitária, dificultando respostas conjuntas a desafios estruturais.

A Crescente Influência da China e os Corredores Bioceânicos

Enquanto os países sul-americanos enfrentam dificuldades para coordenar projetos de infraestrutura, a China tem ampliado sua presença na região por meio de investimentos estratégicos. O país asiático se tornou o maior parceiro comercial de várias economias sul-americanas, incluindo Brasil, Chile e Peru, e tem financiado projetos logísticos essenciais para facilitar o escoamento de commodities sul-americanas para a Ásia.

Um dos exemplos mais significativos é a criação de corredores bioceânicos, que buscam conectar os oceanos Atlântico e Pacífico, reduzindo a dependência dos portos norte-americanos e do Canal do Panamá. Os principais projetos incluem:

- Corredor Bioceânico Santos-Antofagasta – Um eixo rodoviário e ferroviário que conecta o porto de Santos, no Brasil, ao porto de Antofagasta, no Chile, atravessando Paraguai e Argentina. O projeto visa reduzir o tempo de exportação de mercadorias brasileiras para a Ásia e fortalecer a logística do agronegócio sul-americano.

- Corredor Santos-Chancay-Lima – A China investiu pesadamente na construção do Porto de Chancay, no Peru, que será um hub logístico essencial para exportações sul-americanas para o mercado asiático. Esse corredor permitirá o escoamento de produtos brasileiros e argentinos para a Ásia por meio do Pacífico, encurtando distâncias e reduzindo custos de transporte.

- Ferrovias Transcontinentais financiadas pela China – Projetos como a Ferrovia Bioceânica Central, que ligará Brasil, Bolívia e Peru, demonstram o crescente protagonismo chinês na infraestrutura sul-americana. Esses investimentos visam fortalecer a presença comercial chinesa na região e criar rotas logísticas que favorecem o comércio Sul-Sul.

A expansão dos investimentos chineses em infraestrutura traz oportunidades e desafios para a América do Sul. Por um lado, os projetos financiados pela China podem suprir lacunas históricas de infraestrutura na região, promovendo maior conectividade e integração comercial. No entanto, a dependência excessiva de capitais chineses pode comprometer a autonomia da região, já que Pequim tende a impor condições favoráveis às suas empresas e interesses geopolíticos.

A Falta de Coordenação Regional e os Impactos na Cooperação

Além das dificuldades em infraestrutura física, a falta de coordenação política e institucional tem sido um obstáculo para respostas conjuntas a crises. A pandemia da COVID-19 escancarou essa fragilidade: enquanto a União Europeia coordenou compras conjuntas de vacinas e assistência médica, os países sul-americanos atuaram isoladamente, competindo entre si por insumos e recursos. A tentativa de criar um Fundo de Vacinas do Mercosul foi tardia e teve impacto reduzido, demonstrando a falta de um mecanismo regional eficaz para enfrentar desafios sanitários e humanitários.

Outro exemplo é a integração energética, uma área na qual a América do Sul poderia se beneficiar amplamente. O continente possui grandes reservas de hidroeletricidade, energia solar e eólica, além de ser um dos maiores produtores de lítio, essencial para baterias elétricas. No entanto, a falta de um projeto integrado de transição energética faz com que os países negociem individualmente com grandes potências, como China e União Europeia, sem uma estratégia coordenada.

O Impacto do Cenário Internacional

A crise da integração sul-americana não ocorre em um vácuo. Fatores externos têm desempenhado um papel crucial na fragmentação e na dificuldade de construção de um bloco regional sólido. O avanço da China, o novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos e o acordo Mercosul-União Europeia representam alguns dos desafios e oportunidades para a região, mas também expõem a falta de uma estratégia integrada que possa fortalecer a posição da América do Sul no sistema internacional.

O Acordo Mercosul-União Europeia: Integração ou Armadilha?

Após mais de 20 anos de negociações, o Mercosul e a União Europeia finalmente fecharam um acordo de livre comércio em dezembro de 2024, criando potencialmente uma das maiores zonas comerciais do mundo. O pacto abrange 718 milhões de pessoas e um PIB combinado de 22 trilhões de dólares. O Brasil, como maior economia do Mercosul, projeta ganhos na balança comercial e uma suposta modernização industrial a partir da abertura do mercado europeu, uma análise mais profunda do acordo revela que ele pode ampliar desigualdades estruturais, beneficiando desproporcionalmente o agronegócio brasileiro em detrimento da indústria nacional. Com a eliminação de tarifas sobre 91% dos produtos europeus e 93% dos produtos do Mercosul, as indústrias sul-americanas enfrentarão uma concorrência forte, já que os produtos europeus vêm de economias com políticas de estímulo, juros baixos e alta competitividade tecnológica.

Um dos setores mais vulneráveis é o manufatureiro, que já enfrenta um processo acelerado de desindustrialização. Segundo projeções do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o acordo pode reduzir a participação industrial no PIB brasileiro e provocar perdas em setores como veículos, metalurgia, eletrônicos, produtos farmacêuticos e máquinas. O agronegócio brasileiro se beneficia, ampliando as exportações de carne bovina, açúcar e etanol. No entanto, essa expansão ocorre sob um modelo de comoditização, que intensifica a pressão sobre biomas sensíveis, em vez de incentivar a modernização do setor, a internalização de etapas da cadeia produtiva e a agregação de valor. Esse cenário compromete a preservação de recursos estratégicos e reduz a capacidade de reinvestimento em melhorias socioeconômicas, limitando o desenvolvimento sustentável do país.

Além disso, o acordo afeta a autonomia do Brasil em políticas de compras governamentais, permitindo que empresas estrangeiras disputem contratos com governos sul-americanos. Esse aspecto pode reduzir a capacidade do Estado de fomentar setores estratégicos e comprometer projetos de industrialização e inovação tecnológica.

Diante desse cenário, a quem interessa essa troca desigual? Para os setores do agronegócio e das commodities minerais, o acordo representa ganhos significativos, mas para a indústria e o desenvolvimento tecnológico, pode ser um retrocesso histórico. Se a América do Sul pretende fortalecer sua integração e construir um modelo econômico sustentável, será preciso repensar acordos comerciais que aprofundam dependências, em vez de fortalecer a autonomia produtiva regional.

O Novo Governo Trump e as Relações com a América do Sul

A volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, em 2025, trouxe consigo uma agenda agressiva para a América Latina, com impactos imediatos no comércio, na geopolítica e na questão migratória. Diferente de seu primeiro mandato (2017-2021), agora Trump possui maior controle do Congresso e do Senado, o que tem lhe permitido impor políticas protecionistas, unilaterais e de forte ingerência regional sem grandes obstáculos.

Tarifas sobre o Aço e o Alumínio

Uma das primeiras medidas de Trump foi a imposição de tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio, atingindo diretamente o Brasil, o México, o Canadá e a Coreia do Sul. Essa decisão eliminou isenções e cotas preferenciais, prejudicando um setor fundamental para a economia brasileira, já que os EUA são o maior mercado para o aço brasileiro, recebendo 4,1 milhões de toneladas do produto em 2024. O impacto foi imediato: empresas siderúrgicas brasileiras enfrentaram uma redução abrupta na demanda e aumento na incerteza comercial.

Além do aço, Trump também ameaçou impor tarifas adicionais sobre automóveis, produtos farmacêuticos e chips de computador, medidas que podem afetar as exportações brasileiras e sul-americanas. Seu discurso protecionista visa pressionar as empresas norte-americanas a reduzir importações e aumentar a produção doméstica, mas, na prática, essas políticas têm gerado retaliações de parceiros comerciais como a União Europeia e a China, o que pode prejudicar ainda mais a economia mundial.

A Crise Migratória e as Deportações em Massa

Trump também intensificou sua política anti-imigração, promovendo deportações em massa e expandindo as operações do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE). O governo norte-americano já iniciou remessas semanais de deportados para o Brasil, com o mais recente voo trazendo 111 brasileiros de volta ao país.

Diferente do governo Biden, que focava o controle na fronteira com o México, Trump agora expande as operações do ICE para todo o território dos EUA, incluindo prisões em igrejas, hospitais e escolas, criando um clima de medo entre imigrantes indocumentados. Além disso, o governo removeu proteções que antes evitavam a deportação de pessoas sem antecedentes criminais, tornando qualquer imigrante ilegal um alvo potencial.

Essas medidas têm gerado tensão diplomática entre os EUA e o Brasil, especialmente após denúncias de uso de algemas e tratamento degradante de deportados. O Itamaraty cobrou explicações do governo americano, mas até o momento não houve resposta formal.

Pressão sobre o Panamá e o Controle do Canal

Outro ponto crítico da nova administração Trump tem sido sua ameaça de retomar o controle do Canal do Panamá. Em declarações recentes, Trump afirmou que os EUA “vão tomar o canal de volta ou algo muito poderoso vai acontecer”. A justificativa para essa postura seria a influência crescente da China sobre a infraestrutura portuária panamenha, o que, segundo Washington, viola o tratado de neutralidade do canal.

O governo panamenho, liderado por José Raúl Mulino, rejeitou as ameaças de Trump e reafirmou que o Canal do Panamá permanecerá sob soberania panamenha. No entanto, o país cedeu a algumas pressões e anunciou que não renovará seu memorando de entendimento com a Iniciativa do Cinturão e Rota da China, afastando Pequim de novos investimentos estratégicos na região.

Trump também enviou seu Secretário de Estado, Marco Rubio, para negociar com o Panamá maiores investimentos norte-americanos em infraestrutura, sugerindo que Washington poderia substituir Pequim como principal parceiro do país. Esse movimento demonstra a crescente rivalidade entre EUA e China na América Latina, com os países da região sendo pressionados a escolher lados na disputa geopolítica global.

A Fragmentação da Governança e o Enfraquecimento do Sul

Enquanto outros blocos regionais, como a União Europeia e a ASEAN, se consolidam como atores geopolíticos relevantes, a América do Sul segue fragmentada, sem uma voz unificada no cenário internacional. O regionalismo, que poderia ser uma ferramenta para aumentar o peso da região nas relações globais, enfrenta desafios políticos e institucionais profundos, resultando no enfraquecimento da capacidade de articulação conjunta dos países sul-americanos.

A Falência da UNASUL e a Falta de Alternativas

A crise da UNASUL, dissolvida na prática em 2018, demonstrou a fragilidade dos projetos de integração política na região. Criada em 2008 para promover a concertação política e coordenação regional, a organização foi desmantelada por divergências ideológicas e falta de comprometimento dos governos. A tentativa de substituição pelo PROSUL, um bloco com menor institucionalização e foco apenas em cooperação econômica e segurança, não foi capaz de preencher o vácuo deixado pela UNASUL.

Além disso, a região segue dividida entre dois projetos distintos: enquanto o Mercosul, liderado por Brasil e Argentina, enfrenta desafios internos, a Aliança do Pacífico (Chile, Peru, Colômbia e México) aprofundou sua integração com os Estados Unidos e a Ásia, distanciando-se do restante da América do Sul. Esse desalinhamento estratégico impede a construção de uma política externa regional coesa, deixando os países sul-americanos mais vulneráveis à influência de potências externas, como China e EUA.

Lula e as Dificuldades de Liderança Regional

Desde seu retorno à presidência em 2023, Luiz Inácio Lula da Silva buscou recuperar o protagonismo do Brasil na América do Sul, mas tem enfrentado dificuldades para exercer uma liderança efetiva. O governo brasileiro se viu isolado em temas estratégicos, e tentativas de promover maior coesão regional têm esbarrado em resistência de aliados e adversários políticos.

Um exemplo claro desse desafio ocorreu na Cúpula do G20 em novembro de 2024, onde o presidente argentino Javier Milei se opôs a diversos pontos da declaração final, incluindo temas ambientais e econômicos promovidos pelo Brasil. A postura da Argentina quase levou ao fracasso da articulação diplomática de Lula, expondo a falta de alinhamento dentro da própria América do Sul.

Além disso, a Cúpula da Amazônia, realizada em 2023, revelou dificuldades do governo brasileiro em unir os países amazônicos em torno de um compromisso concreto de preservação ambiental. Enquanto Lula buscava promover um acordo regional, Colômbia e Venezuela divergiram sobre restrições à exploração petrolífera, enquanto Equador e Peru adotaram posturas mais cautelosas, enfraquecendo a possibilidade de um consenso robusto.

A Crise Eleitoral da Venezuela e a Posição Ambígua do Brasil

Outro fator de instabilidade na governança sul-americana é a crise política na Venezuela. As eleições de 28 de julho de 2024, que garantiram a reeleição de Nicolás Maduro, foram marcadas por denúncias de fraude e repressão contra opositores. A crise se aprofundou quando a Organização dos Estados Americanos (OEA) rejeitou uma resolução conjunta que solicitava transparência no processo eleitoral, pedindo uma verificação independente dos resultados.

O Brasil, no entanto, se absteve da votação, evitando se posicionar diretamente contra Maduro. A decisão gerou críticas tanto internamente quanto de parceiros internacionais, evidenciando a postura cautelosa e ambígua do governo Lula diante das tensões políticas na Venezuela.

Essa indecisão compromete a capacidade do Brasil de atuar como um mediador confiável no cenário regional, ampliando a desconfiança de outros países sul-americanos. Além disso, a divisão interna no Mercosul sobre como lidar com a Venezuela reforça o quadro de falta de unidade política na América do Sul.

Caminhos para uma Nova Agenda de Integração Regional

A crise da integração sul-americana não é irreversível, mas sua superação exige um projeto de longo prazo, realista e adaptado aos desafios das próximas décadas. A América do Sul possui recursos estratégicos, uma população jovem e um mercado significativo, mas enfrenta obstáculos institucionais, políticos e econômicos que dificultam sua consolidação como um bloco relevante no cenário global.

Se a região deseja recuperar seu protagonismo e reduzir sua vulnerabilidade às grandes potências, será necessário superar os erros do passado e definir uma estratégia de integração moderna, pragmática e sustentável. Para isso, será necessário considerar quatro eixos estratégicos fundamentais para um novo modelo de regionalismo sul-americano.

1. Reindustrialização Regional e Menos Dependência de Commodities

A América do Sul segue prisioneira de um modelo econômico baseado na exportação de commodities, sem agregar valor a sua produção. Esse modelo beneficia setores específicos, como agronegócio e mineração, mas aprofunda a desindustrialização, gera dependência tecnológica e impede o desenvolvimento de economias mais complexas e resilientes.

Para reverter esse cenário, uma nova estratégia de reindustrialização regional precisa ser baseada em três pilares:

- Incentivo a cadeias produtivas regionais – Desenvolver setores estratégicos, como tecnologia, energias renováveis, biotecnologia e indústria farmacêutica, reduzindo a dependência da China, da União Europeia e dos EUA.

- Criação de um Banco de Desenvolvimento da América do Sul – Inspirado no Banco dos BRICS, esse banco poderia financiar infraestrutura, inovação e reindustrialização, garantindo investimentos em parques tecnológicos e indústrias de alto valor agregado.

- Adoção de políticas de modernização inteligentes – Diferente da eliminação tarifária prevista no acordo Mercosul-UE, a América do Sul precisa de estratégicas para proteger setores industriais até que alcancem competitividade a nível mundial.

Se a América do Sul continuar exportando soja e minério e importando bens industrializados, sua integração será frágil e subordinada às grandes potências. A industrialização regional precisa ser a espinha dorsal de um novo modelo de desenvolvimento.

2. Fortalecimento Institucional e Projeto Regional 2.0 de Integração

A fragmentação política e institucional da América do Sul impede qualquer avanço significativo na integração regional. O colapso da UNASUL e a ineficiência do PROSUL mostraram que, sem instituições fortes, a cooperação regional se torna um jogo de interesses momentâneos, sem continuidade e sem impacto estrutural.

Para reverter essa situação, é necessário:

- Desenvolver um novo mecanismo regional, uma UNASUL 2.0, agora com mecanismos intergovernamentais reais, evitando ser apenas um fórum diplomático informal ou de forte associação ideológica. Essa nova instituição deve ser não partidária. Deve ter foco no desenvolvimento institucional, industrial e econômico, garantindo maior efetividade e continuidade na integração sul-americana.

- Criar um Conselho Econômico Sul-Americano, reunindo ministros da economia e presidentes de bancos centrais dos países membros para definir políticas comuns de crescimento e investimento.

- Fortalecer o Mercosul, expandindo sua atuação além do comércio, investindo em infraestrutura, pesquisa e inovação tecnológica.

A União Europeia e a ASEAN são exemplos de como instituições regionais bem estruturadas podem garantir prosperidade e autonomia. Sem uma governança econômica sólida, a América do Sul continuará vulnerável às disputas geopolíticas e seguirá perdendo espaço na agenda internacional.

3. Integração Energética e Sustentabilidade

A América do Sul possui uma das maiores reservas de energia renovável do mundo, com vasto potencial em hidrelétricas, energia solar e eólica, além da exploração de lítio. No entanto, falta uma estratégia coordenada para aproveitar esses recursos, o que gera vulnerabilidade e dependência externa.

Para mudar esse cenário, é fundamental:

- Criar uma Rede Energética Sul-Americana – Interligar sistemas elétricos, garantindo segurança energética e tarifas mais competitivas dentro do continente.

- Investir em hidrogênio verde e transição energética – Transformar a América do Sul em líder na produção de energia sustentável, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis.

- Regular os investimentos externos na área energética – Evitar a imposição de regras ambientais (adotando padrões adequados e viáveis aos países da região) e garantir que a transição energética atenda aos interesses regionais.

Se a América do Sul não coordenar sua agenda energética, continuará exportando lítio e petróleo bruto para os países ricos sem agregar valor à sua economia.

4. Infraestrutura e Conectividade

A falta de infraestrutura continua sendo um dos principais entraves à integração sul-americana. Sem rodovias, ferrovias, portos e redes digitais eficientes, o comércio intrarregional segue desarticulado.

Para resolver esse problema, é essencial:

- Retomar os projetos da IIRSA (Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana), garantindo financiamento para rodovias bioceânicas, redes ferroviárias e corredores logísticos.

- Expandir a infraestrutura digital – Criar um Plano Sul-Americano de Conectividade, ampliando redes de fibra óptica e soberania digital no continente.

- Facilitar o comércio regional, eliminando barreiras burocráticas e entraves aduaneiros.

Sem um plano estratégico de infraestrutura, a América do Sul continuará sendo um espaço geográfico fragmentado, sem protagonismo na agenda internacional, sem perspectivas de progresso para sua sociedade.

Por fim, qual será a saída para a América do Sul?

A crise da integração sul-americana não é um fenômeno natural, mas um reflexo direto de escolhas políticas, econômicas e institucionais feitas ao longo das últimas décadas. A fragmentação regional não surgiu por acaso, mas sim da falta de coordenação estratégica, de governança robusta e de um compromisso de longo prazo com o desenvolvimento autônomo da região. Enquanto outras partes do mundo consolidaram blocos regionais sólidos e eficazes, a América do Sul permanece desarticulada, vulnerável e cada vez mais dependente de interesses externos.

O cenário internacional não perdoa regiões sem planejamento e sem unidade estratégica. O avanço da China na América Latina, o protecionismo crescente dos Estados Unidos e da União Europeia e a crise do multilateralismo tradicional demandam uma resposta clara e coordenada da América do Sul. Contudo, a ausência de um projeto comum e a instabilidade política interna dos países da região dificultam a construção de um caminho sustentável para o regionalismo sul-americano.

Diante desse quadro, o futuro da integração depende das decisões que serão tomadas nas próximas décadas. Os quatro cenários delineados demonstram que há tanto caminhos promissores quanto riscos alarmantes, e a escolha entre um modelo proativo e autônomo ou um regionalismo fragmentado e dependente de potências externas determinará o papel da América do Sul no século XXI.

Caminhos Possíveis

- Cenário otimista, mas difícil – A América do Sul retoma a agenda de integração com força, consolidando um modelo mais pragmático e menos vulnerável a disputas ideológicas passageiras. Novos mecanismos institucionais são criados, e os erros do passado são corrigidos. Esse cenário exige grande comprometimento político e uma forte diplomacia regional, algo que, no contexto atual, parece pouco provável, mas ainda possível.

- Cenário médio, mas viável – O Brasil assume um papel moderado, mas pragmático, apostando não em uma liderança unilateral, mas na construção gradual de relações mais sólidas com seus vizinhos. Em vez de discursos vazios sobre integração, o país se concentra em políticas comerciais, em projetos de infraestrutura e na reindustrialização, criando uma base real para um regionalismo baseado no fortalecimento econômico das sociedades sul-americanas. Esse cenário exige planejamento e coordenação, mas é o mais viável no curto e médio prazo.

- Cenário ruim, mas provável – O Brasil abandona a liderança regional, focando suas relações com EUA, China e Europa, enquanto mantém apenas acordos pontuais e reativos com seus vizinhos. Esse modelo não elimina o regionalismo, mas o torna limitado, fragmentado e sem impacto real, aprofundando a dependência da América do Sul de atores externos.

- Cenário problemático, mas que ganha espaço – A América do Sul permanece desarticulada, sem capacidade de responder às pressões geopolíticas e econômicas. A presença de potências estrangeiras aumenta, enquanto os países da região seguem divididos, sem um projeto de futuro comum. A consequência desse cenário seria a transformação da América do Sul na região mais desintegrada do mundo, sem peso político e econômico, servindo apenas como exportadora de matérias-primas para as grandes potências.

A Escolha das Lideranças Sul-Americanas

A América do Sul está em um ponto de inflexão. Ou avança para uma integração mais madura, econômica e institucionalmente robusta, ou continuará a ser um espaço fragmentado, incapaz de influenciar seu próprio destino no cenário internacional.

A questão central não é apenas se os países da região desejam fortalecer a integração, mas se há disposição real para superar os erros do passado e construir um modelo que priorize o desenvolvimento autônomo e sustentável da região. Isso exigiria:

- Adoção de uma estratégia coordenada, evitando disputas ideológicas destrutivas e ciclos de descontinuidade política;

- Investimentos concretos em infraestrutura, reindustrialização e energia, criando bases sólidas para um regionalismo sustentável;

- Um Brasil engajado, não como uma potência hegemônica, mas como um articulador pragmático, capaz de liderar pelo exemplo e não apenas pelo discurso;

- Uma visão de longo prazo, que enxergue a integração como uma ferramenta essencial para o fortalecimento da América do Sul, e não como um projeto de governo específico.

A grande pergunta que se impõe é: os líderes sul-americanos terão coragem de construir um projeto de integração sustentável, ou continuarão reféns do curto-prazismo e das divisões políticas internas?

A resposta a essa pergunta definirá o papel da América do Sul nesse século. A região pode se tornar um bloco forte e competitivo, ou seguir sendo apenas um território fragmentado e vulnerável às vontades das grandes potências. O futuro da integração está em jogo, e as decisões tomadas hoje determinarão a relevância da América do Sul nas próximas décadas.

Analista de Relações Internacionais, organizador do Congresso de Relações Internacionais e editor da Revista Relações Exteriores. Professor, Palestrante e Empreendedor. Contato profissional: guilherme.bueno(a)esri.net.br