Introdução

Nas últimas décadas, a reestruturação produtiva do capitalismo em escala mundial tem alterado profundamente os padrões de localização do trabalho e da produção. A chamada Nova Divisão Internacional do Trabalho (NDIT) surgiu como um conceito central para interpretar esse fenômeno, designando o deslocamento de atividades industriais — antes concentradas em países desenvolvidos — para regiões de menor custo, majoritariamente no Sul Global. Essa reorganização se apoia em avanços tecnológicos, na intensificação das cadeias globais de valor (CGVs) e em estratégias de maximização do lucro por parte de corporações transnacionais, que passaram a distribuir as fases do processo produtivo conforme os custos relativos da força de trabalho e as condições institucionais locais.

Formulado inicialmente por Fröbel, Heinrichs e Kreye (1980), o conceito de NDIT representou uma inflexão teórica importante, superando o modelo clássico da divisão internacional do trabalho, baseado na polarização entre exportadores de matérias-primas e produtores de bens industrializados.

No entanto, a difusão acrítica e generalizada da expressão “nova divisão internacional do trabalho” nos anos seguintes levou a uma simplificação de suas bases teóricas. Como indicam Charnock e Starosta (2016), o termo passou a designar um fenômeno empírico — a industrialização dependente de países do Terceiro Mundo —, sem que se aprofundasse a análise sobre os mecanismos estruturais que produzem e sustentam tais desigualdades, especialmente a fragmentação internacional da força de trabalho e as transformações no valor da força de trabalho em escala planetária.

Diante da persistência das desigualdades entre países, do avanço da financeirização e da incorporação de setores intensivos em conhecimento ao circuito produtivo mundial, torna-se urgente revisitar criticamente a NDIT. Isso exige compreender como a organização mundial do trabalho continua sendo marcada por dinâmicas assimétricas, que subordinam segmentos do trabalho ao redor do globo à lógicas específicas de extração de mais-valor, ao mesmo tempo em que os Estados nacionais atuam como mediadores dessas transformações, moldando os regimes de acumulação e reprodução da força de trabalho.

Este artigo tem como objetivo central retomar e revisar o conceito de Nova Divisão Internacional do Trabalho, à luz de seus fundamentos teóricos originais e das críticas contemporâneas, buscando compreender sua atualidade, limites explicativos e potencial heurístico.

Para isso, o texto está estruturado em seis partes: a primeira examina os fundamentos da NDIT na obra de Fröbel e colaboradores; a segunda aborda as transformações recentes na organização espacial do trabalho; a terceira discute o papel das cadeias globais de valor; a quarta apresenta as principais críticas ao conceito e suas reformulações; a quinta analisa a atuação dos Estados e os efeitos sociais da reconfiguração produtiva global; e, por fim, a sexta parte apresenta as conclusões e sugestões para futuras investigações.

A Nova Divisão Internacional do Trabalho: Origens e Formulação Clássica

A formulação da Nova Divisão Internacional do Trabalho (NDIT) emerge como uma resposta teórica e empírica às transformações estruturais do capitalismo nas décadas de 1960 e 1970. Em um contexto de crise da lucratividade nas economias centrais, avanço das tecnologias de transporte e comunicação, e crescente internacionalização do capital produtivo, pesquisadores como Fröbel, Heinrichs e Kreye (1980) identificaram uma reconfiguração do papel dos países periféricos na economia mundial. Se antes esses países estavam majoritariamente vinculados à exportação de matérias-primas — como propunha o modelo clássico da Divisão Internacional do Trabalho —, passavam agora a abrigar unidades industriais voltadas à produção de bens manufaturados, sobretudo em setores intensivos em mão de obra.

A NDIT foi, portanto, concebida como um deslocamento estratégico das atividades industriais por parte das corporações transnacionais, buscando reduzir os custos de produção através da relocalização de segmentos do processo produtivo para regiões com força de trabalho abundante, disciplinada e de baixo custo. Através desse mecanismo, observava-se uma crescente polarização entre os países centrais, que retinham os setores de alta tecnologia e os serviços avançados, e os países periféricos, convertidos em fábricas do mundo, especializados em montagem e etapas padronizadas da produção. Como destacam McCallum (1999) e Charnock & Starosta (2016), essa reorganização produtiva foi acompanhada pela consolidação de zonas francas e export processing zones, incentivadas por Estados periféricos ávidos por investimento estrangeiro direto (IED).

A formulação clássica da NDIT se estrutura, assim, em torno de dois pilares principais. O primeiro é a separação entre núcleo (core) e periferia (periphery), com base na distribuição desigual de funções produtivas no sistema internacional. O segundo é a tese de que tal divisão conduz à precarização do trabalho nas regiões periféricas — marcado por baixos salários, ausência de direitos e forte desqualificação — e à perda de empregos industriais nos países centrais, agravando o desemprego estrutural. Trata-se de um processo funcional ao capital que se transnacionaliza, que organiza a produção e o trabalho segundo critérios de rentabilidade, subordinando-os a estratégias empresariais que vão além da fronteira nacional.

Embora extremamente influente nas décadas seguintes, o modelo de Fröbel e colegas foi alvo de críticas por sua rigidez analítica. Como afirmam Charnock e Starosta (2016), a NDIT clássica negligenciava a heterogeneidade interna das regiões periféricas, ignorando, por exemplo, as trajetórias de industrialização mais complexas de países como Coreia do Sul, Taiwan e China. Ao apresentar o deslocamento industrial como um processo unidirecional e homogêneo, a NDIT subestimava os conflitos, mediações políticas e formas de resistência que permeavam os arranjos produtivos globais. Ainda assim, sua contribuição permanece central para compreender a origem dos padrões atuais de inserção subordinada da periferia produtiva na economia mundial.

Transformações Recentes: Globalização, Cadeias de Valor e Reconfigurações Espaciais

Desde sua formulação original, a Nova Divisão Internacional do Trabalho passou por profundas reconfigurações. O processo de globalização produtiva, intensificado a partir dos anos 1990, não apenas consolidou o deslocamento industrial para países de menor custo de mão de obra, mas também fragmentou as cadeias produtivas em níveis inéditos. Sob a lógica da fábrica mundial, empresas transnacionais passaram a desmembrar a produção em diversas etapas dispersas por múltiplos territórios, criando redes complexas de subcontratação e integração desigual entre países.

Um dos principais vetores dessas transformações foi a consolidação das cadeias globais de valor (global value chains), analisadas de maneira sistemática por autores como Gary Gereffi.

Nas chamadas commodity chains, o valor é criado e controlado majoritariamente por empresas situadas nos países centrais — as quais mantêm o domínio sobre design, marca, marketing e distribuição — enquanto os países periféricos permanecem responsáveis por atividades de montagem e produção padronizada, muitas vezes sem agregar valor tecnológico significativo. Como destaca McCallum (1999), esse modelo se manifesta de forma especialmente intensa em setores como o têxtil, eletrônico e de brinquedos, onde o controle permanece com as empresas/marcas de países centrais, mas a execução produtiva é realizada por fornecedores localizados no Sudeste Asiático, América Latina e partes da África.

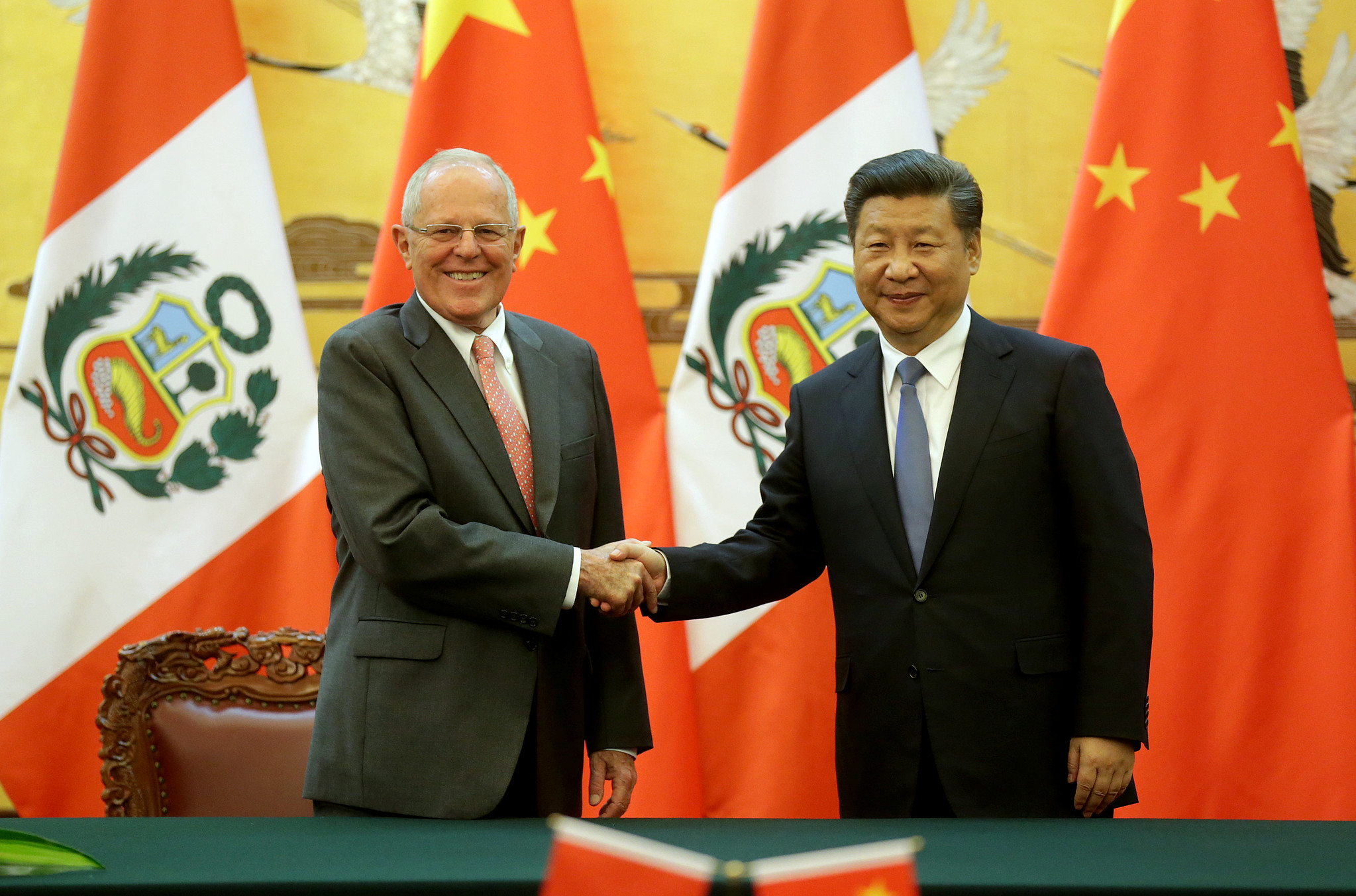

Além disso, a geografia da NDIT se tornou mais intrincada. A tradicional dicotomia centro-periferia foi substituída por um mosaico mais flexível e instável, composto por microcentros regionais, zonas especiais de exportação e regiões intermediárias que combinam elementos de subordinação e autonomia. McCallum chama a atenção para o surgimento de regiões macroeconômicas como a União Europeia, o Nafta e o Sudeste Asiático, cada uma com seus próprios centros e periferias internas. No caso da Ásia, por exemplo, observa-se a emergência de uma estrutura hierárquica com Japão e Coreia do Sul em posições centrais, seguidos por Taiwan, Cingapura, Malásia, e, posteriormente, a China continental, especialmente após a abertura de suas zonas econômicas especiais.

A expansão da NDIT também impactou a própria natureza do trabalho em todo o mundo. Se na versão clássica predominavam formas de trabalho desqualificado e repetitivo, hoje observamos a incorporação crescente de trabalho qualificado e cognitivo, especialmente em países como Índia, Brasil e China, que passaram a atrair centros de pesquisa, desenvolvimento e serviços tecnológicos. No entanto, como apontam Charnock e Starosta (2016), mesmo essas transformações devem ser compreendidas como expressões da lógica de valorização do capital em escala planetária, que fragmenta a subjetividade produtiva da classe trabalhadora mundial para explorar, de maneira diferencial, os atributos técnicos, históricos e sociais do trabalho em cada país.

Esse movimento amplia as desigualdades estruturais do sistema-mundo capitalista. Como demonstram os dados apresentados por McCallum (1999), a inserção de regiões periféricas nas cadeias globais frequentemente não resulta em industrialização autônoma ou desenvolvimento endógeno, mas sim em formas de dependência reconfiguradas, com baixa capacidade de agregação de valor local. Os investimentos se concentram em atividades de menor complexidade, com poucos encadeamentos produtivos internos e alta vulnerabilidade à volatilidade dos mercados internacionais.

Portanto, longe de representar uma superação do modelo da NDIT, as transformações recentes indicam sua evolução e complexificação, com novas hierarquias espaciais, regimes híbridos de trabalho e formas sofisticadas de controle exercidas por corporações transnacionais. O núcleo explicativo do fenômeno — a articulação desigual e combinada do trabalho em escala mundial — permanece válido, ainda que requeira atualização conceitual à luz dos desdobramentos contemporâneos.

Cadeias Globais de Valor e a Complexificação do Trabalho Subordinado

A consolidação das cadeias globais de valor representa um desdobramento central da Nova Divisão Internacional do Trabalho nas últimas décadas. Este arranjo produtivo, estudado por autores como Gereffi (1994, 1997), se caracteriza pela organização da produção mundial em segmentos altamente especializados e interdependentes, nos quais diferentes países e regiões executam etapas distintas da manufatura de um mesmo bem. Esse processo não apenas alterou a geografia da produção industrial, como também intensificou os mecanismos de subordinação do trabalho nas periferias do sistema.

As cadeias globais de valor podem ser estruturadas de duas formas principais: cadeias lideradas por produtores (producer-driven) e cadeias lideradas por compradores (buyer-driven). As primeiras predominam em setores intensivos em capital e tecnologia, como a indústria automobilística, aeroespacial e de equipamentos eletrônicos, onde grandes corporações mantêm controle direto sobre o processo produtivo, inclusive em subsidiárias no exterior.

Já as cadeias lideradas por compradores são típicas de setores como têxtil, calçadista e de brinquedos, onde empresas como Nike, Gap e Walmart terceirizam toda a produção, controlando apenas as marcas, o design e os canais de comercialização. Como observado por Gereffi (1994b), essas empresas frequentemente não possuem fábricas próprias, mas exercem enorme poder sobre os padrões de produção e as condições de trabalho ao longo da cadeia.

O impacto dessas estruturas sobre o trabalho global é profundo. Ao fragmentar a produção, as CGVs criam camadas de trabalho invisibilizado, realizadas muitas vezes em condições precárias e fora de qualquer rede de proteção social. McCallum (1999) destaca que as formas mais flexíveis de terceirização e subcontratação — inclusive com o uso de trabalhadores domiciliares e autônomos — possibilitam às empresas deslocarem os riscos e custos sociais para pequenos fornecedores, ao mesmo tempo em que mantêm o controle sobre a qualidade e os prazos. Esse processo resulta na proliferação de formas de trabalho informal, instável e mal remunerado, especialmente em países do Sul Global.

Ainda que as CGVs tenham permitido a inserção de países em desenvolvimento em setores manufatureiros antes restritos ao núcleo industrial global, essa inserção raramente implica autonomia tecnológica ou fortalecimento das capacidades locais. Como observam Charnock e Starosta (2016), trata-se de uma inserção subordinada e funcional à lógica de valorização do capital em escala mundial, que tende a concentrar as atividades de maior valor agregado nos países centrais e reservar à periferia as funções padronizadas, com menor exigência de qualificação. A suposta “industrialização” dos países do Sul, portanto, frequentemente mascara uma dependência tecnológica e estratégica ainda mais aguda, travestida de modernização.

Além disso, o avanço das tecnologias da informação, da automação e da logística contribuiu para intensificar a hierarquia entre diferentes segmentos da força de trabalho mundial. De um lado, emergem trabalhadores altamente qualificados, integrados às esferas do design, da engenharia e da pesquisa, muitas vezes localizados em centros urbanos conectados globalmente. De outro, multiplica-se uma vasta camada de trabalhadores precarizados, atuando em condições de intensa exploração, submetidos a ritmos produtivos exaustivos e a baixos salários, como é o caso das operárias de zonas francas e dos operários terceirizados das indústrias eletrônicas e têxteis.

Nesse sentido, a NDIT passa a incorporar novas formas de fragmentação da subjetividade produtiva da classe trabalhadora mundial. Como desenvolve Starosta (2016), trata-se de uma fragmentação internacional das capacidades produtivas do trabalho que articula, em escala planetária, os diferentes graus de desenvolvimento técnico e social da força de trabalho, utilizando-os de modo diferencial para garantir a acumulação de mais-valor. Tal processo não elimina as desigualdades históricas entre centro e periferia, mas as reinscreve de maneira mais complexa e flexível, dificultando a identificação de fronteiras fixas e exigindo abordagens teóricas mais refinadas para captá-las.

Portanto, longe de representar apenas uma reorganização geográfica da produção, as cadeias globais de valor são expressão de uma forma histórica particular do capitalismo contemporâneo, baseada na extração desigual e combinada de valor a partir das distintas posições ocupadas pelo trabalho globalizado. Essa complexificação do trabalho subordinado, agora articulada às lógicas de diferenciação tecnológica, segmentação produtiva e competição interestatal, constitui um dos traços centrais da NDIT em sua fase atual.

Críticas e Reformulações do Conceito de NDIT

Apesar de sua relevância histórica e interpretativa, o conceito de Nova Divisão Internacional do Trabalho, tal como proposto por Fröbel, Heinrichs e Kreye nos anos 1980, foi alvo de críticas importantes que questionaram tanto sua capacidade explicativa quanto suas limitações analíticas frente à complexidade crescente do capitalismo global. Com o avanço das cadeias globais de produção, a ascensão de economias emergentes e a intensificação da mobilidade de capital e tecnologia, o modelo binário de núcleo versus periferia passou a ser considerado por muitos como excessivamente simplificador e incapaz de dar conta da heterogeneidade das trajetórias nacionais e regionais.

Uma das críticas mais recorrentes, como apontam Charnock e Starosta (2016), diz respeito à tendência do modelo clássico da NDIT de ignorar as mediações políticas e institucionais que moldam a inserção dos países na economia mundial. A ideia de que a industrialização periférica seria necessariamente subordinada, baseada em mão de obra barata e desqualificada, não se sustentava diante de casos como o da Coreia do Sul e de Taiwan, que desenvolveram setores de alta complexidade tecnológica e promoveram políticas industriais agressivas e exitosas. Essa realidade exigia uma revisão da hipótese de que a NDIT implicaria necessariamente em dependência e subdesenvolvimento.

Além disso, as críticas enfatizaram que a NDIT, em sua formulação original, tendia a reificar o papel das empresas transnacionais como agentes autônomos, pouco atentos às relações de poder entre Estados, à estrutura das políticas públicas e aos conflitos de classe que permeiam as decisões sobre localização e reestruturação produtiva. Nesse sentido, abordagens mais recentes buscaram integrar dimensões da teoria marxista, da crítica da economia política e da teoria do Estado para analisar como a fragmentação do trabalho no mundo é mediada por formas concretas de regulação, institucionalização e reprodução social.

Outro ponto de inflexão nas reformulações contemporâneas da NDIT é o conceito de fragmentação internacional da subjetividade produtiva, desenvolvido por Juan Iñigo Carrera e aprofundado por Guido Starosta.

De acordo com essa perspectiva, não se trata apenas de uma nova geografia da produção, mas de um processo em que o capital fragmenta e reorganiza, em escala mundial, os atributos técnicos, cognitivos e históricos da força de trabalho, distribuindo funções segundo os critérios de valorização do valor, e não meramente de localização física ou custo. Esse enfoque supera a ideia de que há uma separação rígida entre tarefas simples na periferia e tarefas complexas no centro, mostrando como ambos os tipos de trabalho coexistem de forma articulada e funcional à expansão do capital.

Nesse novo contexto teórico, as diferenças nacionais são concebidas não como fatos históricos isolados, mas como expressões políticas e territoriais de um processo essencialmente global: a produção de mais-valor relativo e a reorganização permanente das formas de exploração do trabalho. Assim, a NDIT é compreendida como parte de uma lógica de totalização do capital, em que a diferenciação entre os espaços nacionais responde à necessidade sistêmica de recompor taxas de lucro, expandir mercados e rebaixar custos de reprodução da força de trabalho.

Por fim, cabe ressaltar que as reformulações do conceito de NDIT também avançaram no sentido de incluir novas formas de trabalho — como o digital, o remoto, o precário e o informal —, que não estavam presentes no cenário dos anos 1970 e 1980. A emergência de plataformas digitais, a generalização da gig economy e a intensificação do trabalho imaterial exigem uma atualização constante das categorias analíticas utilizadas para compreender a divisão internacional do trabalho. O desafio é, portanto, manter a potência crítica da NDIT, mas adaptá-la às novas formas de exploração, controle e diferenciação que caracterizam o capitalismo contemporâneo.

Estados, Trabalho e Desigualdade na Nova Geografia do Capitalismo

Um dos aspectos menos desenvolvidos nas formulações iniciais da Nova Divisão Internacional do Trabalho, mas absolutamente centrais para sua compreensão atual, é o papel dos Estados nacionais como mediadores ativos da inserção internacional do trabalho e do capital. Longe de serem passivos diante das pressões do mercado internacional, os Estados operam como agentes estratégicos na organização espacial da produção, moldando legislações trabalhistas, regulando fluxos de capital, oferecendo subsídios e zonas francas, e organizando políticas de formação da força de trabalho voltadas às exigências do capital internacional.

Como mostra Carol McCallum (1999), a proliferação de zonas econômicas especiais (ZEEs) e áreas de livre comércio nas últimas décadas é resultado direto da atuação estatal. Em diversos países do Sul Global, governos facilitaram a instalação de empresas transnacionais mediante isenções fiscais, infraestrutura subsidiada e flexibilização dos direitos trabalhistas. Essas medidas foram justificadas sob a retórica do desenvolvimento e da inserção competitiva, mas resultaram, em muitos casos, na institucionalização de regimes de trabalho precarizados e na consolidação de modelos de crescimento dependentes da exportação de baixo valor agregado.

Na visão de Charnock e Starosta (2016), essa atuação estatal deve ser interpretada como parte da forma política assumida pelo processo de acumulação de capital em escala mundial. O Estado não aparece aqui como uma entidade autônoma, mas como uma mediação necessária à reprodução das condições de exploração do trabalho e de valorização do capital. Em vez de ver o Estado como um contraponto ao mercado, essa abordagem mostra como ele internaliza as exigências do capital global, adaptando as políticas públicas aos imperativos da concorrência internacional, da atração de investimento estrangeiro e da produção flexível.

Essas dinâmicas têm impactos diretos sobre a classe trabalhadora. De um lado, assiste-se à formação de trabalhadores conectados globalmente, mas profundamente desiguais em termos de direitos, rendimentos e condições de vida. Enquanto certos segmentos, como engenheiros de software ou técnicos em eletrônica, conseguem inserção relativamente estável e remunerada nas cadeias globais de valor, a imensa maioria dos trabalhadores — especialmente mulheres, migrantes e jovens — encontra-se submetida a rotinas de produção intensas, contratos instáveis e baixos salários. A reprodução social torna-se fragmentada, e os riscos são cada vez mais deslocados do Estado e das empresas para os indivíduos e suas famílias.

De outro lado, a NDIT também tem servido como ferramenta para a reorganização interna do trabalho dentro dos próprios países desenvolvidos. Com a ameaça permanente de realocação das fábricas e serviços para outras regiões do mundo, empresas conseguem impor cortes de salários, flexibilização de jornadas e reformas trabalhistas regressivas, utilizando a concorrência internacional como argumento para justificar a deterioração das condições de trabalho. Essa pressão competitiva global contribui para a precarização do trabalho mesmo nos centros do capitalismo mundial, reforçando a interdependência assimétrica entre regiões.

A nova geografia do capitalismo, portanto, não apenas reproduz desigualdades históricas, mas também as reinventa, ampliando a distância entre segmentos privilegiados e marginalizados da força de trabalho mundial. Essa diferenciação não é apenas territorial, mas também social e política, articulada por mecanismos estatais, normativos e ideológicos que legitimam a desigualdade como expressão da eficiência e da modernização. É nesse cenário que a análise crítica da NDIT deve se colocar: não apenas como diagnóstico de uma estrutura produtiva, mas como ferramenta teórica para compreender os mecanismos de dominação e subordinação que atravessam o mundo do trabalho sob o capitalismo globalizado.

Conclusão

A Nova Divisão Internacional do Trabalho continua sendo um conceito relevante para a compreensão das transformações estruturais do capitalismo mundial. Embora sua formulação inicial tenha apresentado limites — como o binarismo entre centro e periferia e a pouca consideração pelo papel ativo dos Estados e pela complexidade dos processos de trabalho —, o fenômeno que ela descreve permanece central para entender as formas contemporâneas de organização da produção e exploração do trabalho.

Ao longo deste artigo, argumentou-se que a NDIT passou por profundas reconfigurações impulsionadas pela globalização produtiva, pela ascensão das cadeias globais de valor e pela crescente fragmentação internacional da subjetividade produtiva da classe trabalhadora. A consolidação de cadeias lideradas por compradores e produtores, a multiplicação das zonas econômicas especiais e a atuação estratégica dos Estados demonstram que a geografia do trabalho não é estática, mas resultado de disputas políticas, tecnológicas e econômicas em escala mundial.

As críticas contemporâneas à NDIT, especialmente aquelas formuladas a partir da crítica marxista da economia política — como no caso de Charnock, Starosta e Iñigo Carrera —, permitem uma leitura mais sofisticada do fenômeno. Ao invés de enxergar a divisão internacional do trabalho como uma simples alocação geográfica de funções, essas abordagens a interpretam como expressão da lógica do capital em sua busca permanente pela valorização por meio da exploração diferenciada do trabalho em contextos nacionais historicamente determinados.

Nesse sentido, este artigo defende que a NDIT não deve ser descartada como conceito ultrapassado, mas sim revisada e reconstruída à luz das transformações atuais do capitalismo. Seu poder heurístico reside justamente na capacidade de articular a dimensão global da acumulação de capital com suas expressões desiguais e combinadas em múltiplos territórios.

Referências Bibliográficas

CHARNOCK, Greig; STAROSTA, Guido (org.). The new international division of labour: Global transformation and uneven development. London: Palgrave Macmillan, 2016.

FRÖBEL, Folker; HEINRICHS, Jürgen; KREYE, Otto. The new international division of labour: Structural unemployment in industrialised countries and industrialisation in developing countries. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

GEREFFI, Gary. The organization of buyer-driven global commodity chains: How U.S. retailers shape overseas production networks. In: GEREFFI, Gary; KORZENIEWICZ, Miguel (org.). Commodity chains and global capitalism. Westport: Praeger, 1994. p. 95–122.

GEREFFI, Gary. Global production systems and Third World development. In: STALLINGS, Barbara (org.). Global change, regional response: The new international context of development. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. p. 100–142.

MCCALLUM, Carol. Globalisation, developments and trends in the new international division of labour. Research Papers in International Business, Paper no. 19-99. South Bank University – Centre for International Business Studies, 1999. Disponível em: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/20579/. Acesso em: 29 abr. 2025.

MITTELMAN, James H. The global restructuring of production and the emerging world order. International Journal, v. 49, n. 3, p. 293–310, 1994.

STAROSTA, Guido. The division of labour and the form of the value: On the production and realisation of value in capitalism. Capital & Class, v. 40, n. 1, p. 23–43, 2016.

Analista de Relações Internacionais, organizador do Congresso de Relações Internacionais e editor da Revista Relações Exteriores. Professor, Palestrante e Empreendedor. Contato profissional: guilherme.bueno(a)esri.net.br