A soberania nacional do Brasil voltou ao centro do debate político e geopolítico após a carta enviada por Donald Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em julho de 2025. Nela, o presidente norte-americano anunciou a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras aos Estados Unidos — medida que entrará em vigor em 1º de agosto. Ao contrário de outros episódios tarifários promovidos por Washington, a justificativa não foi econômica, mas política: Trump afirmou que a decisão se deu em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de tentar um golpe de Estado.

Mais do que uma política comercial agressiva, o gesto explicitou a sobreposição entre interesses internos do Brasil e a nova lógica de poder internacional. Em um cenário marcado por crescente polarização e descrédito nas instituições lideradas pelos EUA, a soberania do país está sendo desafiada tanto por atores domésticos quanto por líderes estrangeiros que instrumentalizam a crise brasileira para fins estratégicos.

A partir desse episódio, emergem questões centrais para compreender os rumos da política externa brasileira e da ordem internacional contemporânea: é possível manter a soberania nacional diante da interdependência econômica e das disputas ideológicas? O Brasil está preparado institucionalmente para responder a essas pressões? A crise democrática interna abre brechas para interferências externas?

A Persistência da Hierarquia Internacional contra o Sul Global

O episódio recente envolvendo Brasil e Estados Unidos não é um fato isolado. Na verdade, ele atualiza uma prática antiga: a instrumentalização da soberania como ferramenta de dominação. Para as grandes potências — especialmente os EUA e seus aliados europeus — o princípio da igualdade soberana entre os Estados raramente foi aplicado de forma plena e universal. Ao longo da história, essa igualdade foi seletiva, condicionada, e muitas vezes negada aos países do Sul Global.

Desde o período colonial até os rearranjos da ordem mundial no pós-Guerra Fria, as potências ocidentais têm sistematicamente moldado o sistema internacional para que ele funcione a seu favor. O discurso da “ordem internacional baseada em regras” é frequentemente utilizado para impor modelos políticos, normas econômicas e valores culturais — mas essas regras são, quase sempre, definidas por poucos e aplicadas de forma desigual. O direito internacional, como bem argumenta Antony Anghie e outros autores do campo pós-colonial, foi forjado desde suas origens para hierarquizar, não para nivelar.

Exemplos recentes abundam: intervenções unilaterais no Oriente Médio, sanções extraterritoriais contra países africanos e latino-americanos, e a instrumentalização de organismos multilaterais como o FMI e o Banco Mundial para condicionar políticas domésticas a interesses externos. O caso brasileiro é mais um sintoma desse padrão. A imposição de tarifas como forma de punir um processo judicial legítimo é uma forma de chantagem — e revela o quanto as relações entre Norte e Sul seguem marcadas por assimetrias profundas.

Mesmo quando países do Sul Global buscam autonomia, como no caso dos BRICS ou nas tentativas de criar alternativas ao dólar nas transações internacionais, a resposta das potências hegemônicas é quase sempre de desconfiança, obstrução ou retaliação. A retórica sobre democracia e direitos muitas vezes encobre interesses geopolíticos e econômicos, transformando a soberania de países periféricos em um obstáculo a ser superado, e não em um princípio a ser respeitado.

Essa desigualdade estrutural na ordem internacional precisa ser compreendida não como uma falha pontual, mas como parte constitutiva do sistema. O Brasil — assim como outras potências médias do Sul — precisa enfrentar esse desafio com clareza estratégica, evitando cair na armadilha da neutralidade passiva ou da dependência disfarçada de parceria. Defender a soberania hoje significa também questionar os mecanismos internacionais que produzem e reproduzem a desigualdade entre os Estados.

Trump, Bolsonaro e a Internacionalização da Crise Brasileira

A política externa de Donald Trump, marcada por uma visão transacional e personalista das relações internacionais, encontrou no Brasil um terreno fértil para mais uma de suas ofensivas. Ao justificar a tarifa de 50% como reação à “caça às bruxas” contra Jair Bolsonaro, o presidente dos EUA insere-se deliberadamente em um conflito interno de outro país, adotando uma postura incomum mesmo para os padrões da diplomacia agressiva norte-americana. Em sua carta, Trump afirmou que o tratamento dispensado a Bolsonaro era “uma vergonha internacional”.

Essa retórica é reveladora. Ao alinhar-se diretamente ao bolsonarismo e atacar instituições como o STF, Trump faz da soberania brasileira uma arena de disputa ideológica transnacional, colocando em xeque a autonomia das decisões institucionais do país. Trata-se de uma ação com impacto não apenas comercial, mas simbólico e político, com potencial para interferir no processo eleitoral de 2026 e reconfigurar alianças diplomáticas.

Além disso, Trump ameaça retaliar o Brasil caso o governo Lula adote qualquer medida de resposta, reforçando a lógica da chantagem econômica e da intimidação política como pilares de sua diplomacia. Essa postura já havia sido adotada em outros episódios, como nas disputas com o México sobre imigração ou com a China durante a guerra comercial, mas o caso brasileiro se distingue pelo componente explícito de ingerência em processos judiciais e institucionais internos.

A Reação do Brasil e o Discurso de Soberania Nacional

A resposta do governo brasileiro à ofensiva de Trump foi construída em dois níveis: diplomático e político. No plano institucional, o Palácio do Planalto anunciou a criação de um comitê interministerial para lidar com os impactos da medida, reunindo pastas como Indústria, Fazenda, Casa Civil e Relações Exteriores. No campo político, o governo e setores do Partido dos Trabalhadores mobilizaram o discurso de defesa da soberania nacional, associando a retaliação tarifária ao apoio da oposição brasileira ao mandatário norte-americano.

Ministros como Rui Costa, da Casa Civil, classificaram os bolsonaristas como “traidores da pátria” e intensificaram campanhas nas redes sociais que contrapõem patriotismo e submissão a interesses estrangeiros. A retórica foi clara: defender Bolsonaro no exterior e aceitar a intervenção de Trump seria incompatível com qualquer noção de soberania nacional. O próprio presidente Lula, em declarações públicas, reforçou que o Brasil não aceitará ameaças e tampouco condicionará suas decisões internas à pressão de governos estrangeiros.

No entanto, especialistas em comportamento eleitoral alertam que essa narrativa não penetra de forma significativa na base bolsonarista, que continua coesa e refratária a críticas externas quando envolvem seu líder. Como apontado pela pesquisadora Rosana Pinheiro-Machado, a retórica de Trump é lida, por esse público, como uma confirmação de que Bolsonaro está sendo injustiçado — e não como interferência indevida. Ou seja, o discurso de soberania é apropriado por ambos os lados, ainda que com sentidos opostos.

Esse cenário revela um impasse: a soberania nacional — que deveria ser um valor comum — tornou-se mais um campo de batalha simbólica entre polos políticos. Enquanto o governo busca reaproximar a ideia de soberania ao campo progressista, o bolsonarismo segue mobilizando o nacionalismo em torno de uma narrativa antissistema e pró-intervenção.

Instituições Democráticas sob Ataque

A tensão externa desencadeada por Trump se soma a um processo de fragilização institucional interna que o Brasil já vinha enfrentando desde o ciclo eleitoral de 2022. A eleição marcada por intensa polarização, campanhas de desinformação e deslegitimação prévia do sistema eleitoral resultou em episódios graves, como os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 e o atentado frustrado em frente ao STF em novembro de 2024. Esses eventos colocaram em xeque não apenas a governabilidade, mas a resiliência da democracia brasileira.

O sistema eleitoral, os partidos políticos e a mídia — pilares de sustentação democrática — vêm sendo alvos constantes de ataques coordenados, especialmente nas redes sociais. A disseminação de fake news, impulsionada por influenciadores e figuras políticas, compromete a confiança pública nas instituições. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apesar de ter ampliado mecanismos de transparência, ainda enfrenta uma percepção distorcida por parte de amplas parcelas da população, que relativizam resultados eleitorais com base em narrativas infundadas.

Ao mesmo tempo, a falta de representatividade partidária, associada a um histórico de corrupção sistêmica, distancia os cidadãos da política institucional. A desconfiança não é exclusiva de um lado do espectro político. O resultado é um ambiente fértil para discursos autoritários, pedidos por intervenção militar e, como se viu, tentativas concretas de instaurar um estado de sítio — ações que minam a própria noção de soberania democrática.

O paradoxo se evidencia: enquanto se exige mais soberania frente a pressões externas, grande parte da crise é fabricada e potencializada internamente, por grupos que operam contra as mesmas instituições que garantem a autonomia política do Estado.

Brasil: Geopolítica, Dependência e os Desafios

A crise provocada pela carta de Trump evidencia não apenas um atrito bilateral, mas uma transformação mais ampla na ordem internacional. A retórica de confrontação direta, a substituição do multilateralismo por medidas unilaterais e o uso da economia como instrumento de coerção demonstram como o poder bruto voltou a dominar o jogo diplomático — e o Brasil foi diretamente inserido nesse conflito.

A política externa de Donald Trump, já marcada por tarifas, ameaças e ações simbólicas durante seu primeiro mandato, ressurge em 2025 com um grau ainda maior de politização. O caso brasileiro mostra que, ao contrário do que se esperava, os Estados Unidos não apenas seguem como ator central na definição de regras internacionais, mas também utilizam seu peso econômico para interferir em processos internos de países soberanos, especialmente quando há ganhos eleitorais ou ideológicos envolvidos.

Nesse contexto, a soberania nacional brasileira é testada em múltiplos níveis:

Comercial → ao impor tarifas unilaterais, os EUA pressionam o Brasil a reconfigurar suas estratégias de exportação, afetando setores-chave como o agronegócio e a indústria paulista;

Político→ao defender Bolsonaro, Trump não apenas interfere, mas legitima narrativas golpistas que fragilizam o sistema de justiça e o processo eleitoral brasileiro;

Geopolítico → ao se colocar como árbitro da moralidade política na América Latina, os EUA reafirmam sua presença na região num momento em que o Brasil busca maior protagonismo nos BRICS e em fóruns multilaterais.

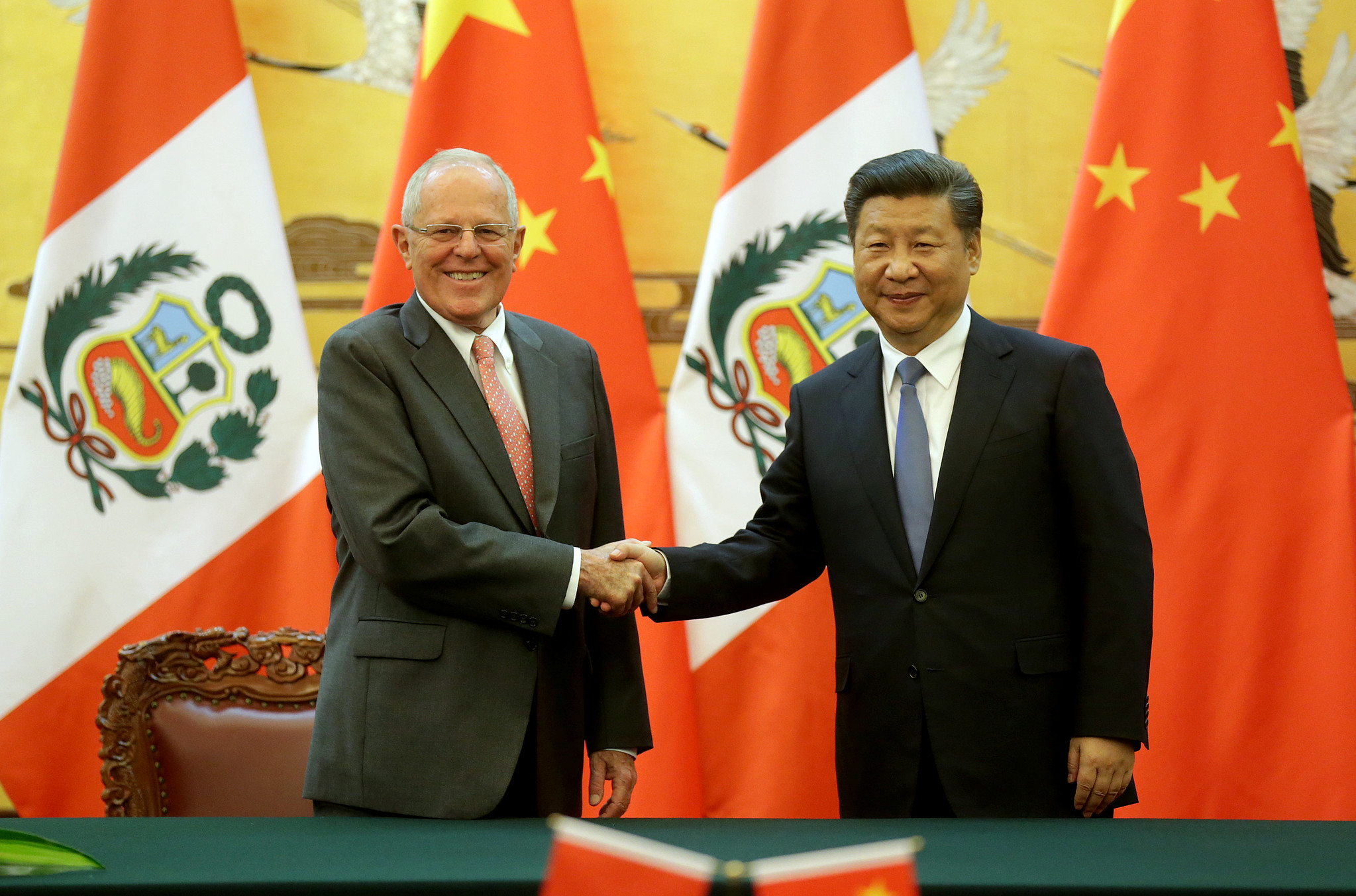

Para além do episódio pontual, está em jogo o modelo de inserção internacional do Brasil. A crescente aproximação com países do Sul Global — como China, Rússia e os parceiros do BRICS — contrasta com a deterioração das relações com os EUA, num momento em que o país busca diversificar alianças e afirmar-se como ator autônomo. No entanto, a dependência comercial, o alinhamento ideológico de parte das elites e a instabilidade interna limitam a margem de manobra.

Além disso, o cenário se torna ainda mais delicado com a proximidade das eleições de 2026. O governo Lula tenta reconstruir uma narrativa de unidade nacional, defesa da democracia e soberania, mas enfrenta resistências. A base bolsonarista segue mobilizada, e há incertezas sobre a eficácia do discurso institucional frente à penetração da desinformação, do antipetismo e do desencanto com a política tradicional.

Como mostra a experiência de outras democracias em crise, a combinação entre instabilidade doméstica e ingerência internacional pode ser explosiva. O Brasil, ao mesmo tempo protagonista e refém da geopolítica, terá de reafirmar sua soberania não apenas diante de Trump — mas diante de si mesmo.

Defender a Soberania É Defender as Instituições

A crise que envolve Brasil e Estados Unidos em 2025 ultrapassa o campo econômico e entra no coração da política internacional contemporânea: o embate entre soberania, democracia e poder. A carta de Donald Trump não foi apenas uma provocação diplomática — foi um ataque direto ao princípio da autodeterminação de um Estado, ancorado em vínculos ideológicos e interesses eleitorais transnacionais.

No entanto, como o próprio caso brasileiro revela, a soberania nacional não se defende apenas nas relações exteriores, mas também na solidez das instituições internas. Sem um sistema eleitoral respeitado, partidos representativos e uma mídia comprometida com a verdade, o país permanece vulnerável a pressões externas e a narrativas autoritárias. A desinformação, o ataque sistemático ao STF e o desprestígio dos canais democráticos criam as brechas pelas quais se infiltram ameaças — tanto internas quanto externas.

À medida que o Brasil se aproxima das eleições de 2026, o desafio será duplo: blindar o processo democrático contra tentativas de desestabilização e reposicionar o país no sistema internacional como ator autônomo, comprometido com regras, princípios e com sua própria trajetória institucional. Isso exige mais do que discursos patrióticos: exige coerência, estratégia e a capacidade de reconstruir a confiança da sociedade nas instituições.

Defender a soberania, portanto, não é um ato retórico — é uma prática política que exige resiliência democrática, clareza estratégica e disposição para enfrentar os paradoxos do mundo interdependente em que vivemos. O Brasil está em uma encruzilhada: pode reafirmar seu papel como potência democrática emergente ou sucumbir às pressões de um novo ciclo de dependência e fragilidade institucional.

A escolha será coletiva — e urgente.

Analista de Relações Internacionais, organizador do Congresso de Relações Internacionais e editor da Revista Relações Exteriores. Professor, Palestrante e Empreendedor. Contato profissional: guilherme.bueno(a)esri.net.br

Excelente texto, professor Guilherme, muito obrigado!

A postura do governo americano na nova era Trump evidencia um abandono do multilateralismo e a volta de uma postura baseada no hard power.

Durante anos a política externa americana, sobretudo pós queda do muro Berlim, foi baseada no uso do multilateralismo para seu próprio fim junto com o exercício da força real (hard power). Vejamos, no KUWAIT, Bush despachou tropas americanas mas ao mesmo tempo conseguiu impor sanções à nação árabe pela ONU. A estratégia foi de usar a força do porrete, mas, ao mesmo tempo, mobilizar aliados em torno de decisões de órgãos multilaterais para criar uma “frente ampla” e uma narrativa de legitimidade diante da “rules-based order”.

Com Trump não há mais essa preocupação com órgãos multilaterais, muito menos a de mobilizar seus aliados em torno de um frente ampla.

O que vemos agora é poder pelo poder, é o Hard Power em sua essência, quanto antes Brasil entender isso, melhor.

Obrigado, Eduardo, pelo comentário e análise. Realmente, há diferentes multilateralismo, quando eram apenas EUA-EU-JPN, aí estava ótimo. Agora com novos atores políticos, eles mundam de discurso. Nos anos 90 e 2000 estavam fortalecidos ainda com a queda da URSS e o mundo fazendo reformas para economias de mercado, agora há outros projetos econômicos. Agora há mais a mesma preocupação por parte do Trump, isso é verdade. Objetivo é romper as regras, acelerar a transição para uma sociedade de IAs e Robos, uma nova revolução tecnológica. Isso é visto como mais interessante frente a manter mecanismos que agora também servem aos países do sul global. Na perspectva do Trump, é preciso essa ruptura o quanto antes. Mas é preciso que o setor industrial realmente consiga esse salto tecnológico, algo que o Tesla, Google, Nvidea, etc prometem fazem.