Durante grande parte do pós-Guerra Fria, consolidou-se a percepção de que as armas nucleares haviam perdido relevância política. A redução dos arsenais, a ausência de novos testes explosivos e a centralidade crescente de temas como comércio, tecnologia e governança alimentaram a ideia de que o mundo caminhava para uma era pós-nuclear. Essa leitura, contudo, revelou-se mais confortável do que precisa.

Nas últimas duas décadas, as armas nucleares não apenas permaneceram no centro das estratégias das grandes potências, como passaram por um processo silencioso de modernização, integração tecnológica e revalorização geopolítica. O que mudou não foi a essência da dissuasão, mas o ambiente em que ela opera: um sistema internacional mais multipolar, mais competitivo e menos regulado.

Nesse novo contexto, a China emerge como o principal vetor de transformação da ordem nuclear. Ao abandonar progressivamente a lógica da dissuasão mínima e investir em uma força nuclear mais robusta, resiliente e sofisticada, Pequim sinaliza que não aceita mais um papel secundário na arquitetura estratégica internacional. Sua trajetória nuclear não se resume a um processo técnico de modernização militar, mas expressa uma leitura profunda do funcionamento do poder no sistema internacional contemporâneo.

Este artigo parte da experiência chinesa para discutir o retorno da centralidade nuclear na política internacional. Ao analisar a transformação da dissuasão, os efeitos sistêmicos da expansão chinesa e o contraste com a experiência brasileira e sul-americana, busca-se refletir sobre os limites da soberania baseada exclusivamente em normas em um mundo cada vez mais orientado pela capacidade estratégica.

Mais do que revisitar o debate sobre armas nucleares, o objetivo é compreender o que elas continuam a ensinar sobre poder, autonomia e ordem internacional em pleno século XXI.

1. O mito do mundo pós-nuclear

O fim da Guerra Fria produziu uma das mais duradouras ilusões da política internacional: a de que as armas nucleares haviam perdido centralidade. A redução progressiva dos arsenais norte-americano e russo, a assinatura de tratados de controle e a ausência de novos testes explosivos criaram a percepção de que o mundo caminhava para uma era pós-nuclear.

Essa leitura, no entanto, confundiu redução quantitativa com irrelevância estratégica.

Mesmo nos anos 1990 e 2000, as armas nucleares jamais deixaram de ocupar o centro das doutrinas de segurança das grandes potências. Elas apenas passaram a operar de forma mais silenciosa, integradas a sistemas de comando, inteligência, vigilância e planejamento estratégico que se tornaram cada vez mais sofisticados (Kristensen e Korda, 2024).

O que mudou não foi a importância da bomba, mas a forma como ela passou a ser percebida.

Durante a bipolaridade, a lógica nuclear era relativamente estável: dois polos, regras tácitas, comunicação permanente e um equilíbrio baseado na destruição mútua assegurada. A previsibilidade era o pilar da dissuasão. Já no contexto atual, o sistema internacional combina multipolaridade, competição tecnológica acelerada e erosão das normas de controle, criando um ambiente estruturalmente mais instável.

O número de ogivas, embora inferior ao pico da Guerra Fria, voltou a crescer recentemente, interrompendo uma tendência de décadas de redução (Kristensen et al., 2025). Mais importante do que isso, porém, é a transformação qualitativa dessas armas: maior precisão, vetores mais rápidos, integração com sistemas espaciais e cibernéticos e redução drástica do tempo de decisão política.

Em outras palavras, as armas nucleares tornaram-se, paradoxalmente, mais ‘utilizáveis’ do que no passado; não no sentido de aceitáveis, mas no sentido de tecnicamente integráveis a cenários de escalada limitada. Esse fenômeno enfraquece a lógica clássica da dissuasão, baseada na ideia de que a bomba só existia para jamais ser usada (Schelling, 1966).

Ao mesmo tempo, os mecanismos de controle e previsibilidade vêm se deteriorando. Tratados são abandonados ou esvaziados, canais de comunicação militar são interrompidos com frequência e novas tecnologias, como mísseis hipersônicos e sistemas autônomos, surgem sem arcabouços normativos consolidados (Acton, 2023).

O resultado é um sistema que não vive mais sob uma lógica de contenção nuclear, mas sob uma lógica de gestão permanente do risco nuclear.

Nesse ambiente, a multipolaridade amplia a incerteza. Diferentemente da Guerra Fria, em que dois atores centrais organizavam o equilíbrio, hoje múltiplas potências nucleares operam com percepções, doutrinas e níveis de transparência distintos. Isso aumenta a probabilidade de erro de cálculo, interpretações equivocadas e escaladas não intencionais (Gaddis, 2005; Waltz, 2010).

É nesse contexto que a questão nuclear retorna ao centro da política internacional: não como relíquia do passado, mas como elemento estruturante da ordem contemporânea.

E é exatamente nesse novo mundo nuclear, mais fragmentado e instável, que a China redefine seu papel estratégico.

2. A China e a transformação da dissuasão

Durante grande parte da Guerra Fria e das décadas seguintes, a China foi tratada como uma potência nuclear atípica. Seu arsenal era pequeno, sua doutrina enfatizava a dissuasão mínima e sua retórica oficial sustentava o compromisso com o princípio do no first use. Pequim buscava apenas garantir que nenhum adversário pudesse atacá-la impunemente, sem pretensão de competir com os arsenais norte-americano e soviético.

Essa fase, contudo, está sendo superada.

Desde o início da década de 2020, a China iniciou o que diversos analistas descrevem como a mais ampla e rápida modernização nuclear de sua história (Kristensen et al., 2025). O país expandiu significativamente seu número de ogivas, construiu extensos campos de silos de mísseis intercontinentais, fortaleceu sua força submarina estratégica e reintegrou a aviação bombardeira à missão nuclear. O resultado é a consolidação progressiva de uma tríade nuclear moderna e resiliente.

Esse movimento não deve ser interpretado apenas como uma corrida quantitativa. A China não busca simplesmente igualar numericamente Estados Unidos e Rússia. Seu objetivo central é alcançar uma paridade estratégica funcional, capaz de garantir capacidade de segundo ataque, penetração em defesas antimísseis e flexibilidade de resposta em diferentes cenários (Morris e Sood, 2024).

Em termos práticos, isso significa abandonar a lógica da dissuasão mínima e adotar uma dissuasão estratégica mais robusta, compatível com o status de grande potência. A bomba deixa de ser apenas um seguro de sobrevivência e passa a integrar o núcleo do planejamento geopolítico chinês.

A própria percepção histórica chinesa contribui para essa mudança. Ao longo do século XX, a China experimentou ocupações, intervenções externas, guerras assimétricas e dependência tecnológica. Para a elite estratégica do Partido Comunista Chinês, a soberania nunca é plenamente garantida sem autonomia militar extrema. Nesse sentido, as armas nucleares não são vistas como instrumentos de agressão, mas como garantias de não submissão.

A literatura especializada destaca que a China aprendeu, com os conflitos recentes, que países sem dissuasão estratégica estão mais vulneráveis a coerções, intervenções indiretas e mudanças de regime patrocinadas externamente (Mearsheimer, 2014; Morris e Sood, 2024). Ucrânia, Iraque e Líbia aparecem frequentemente como referências implícitas nesse aprendizado.

Assim, a expansão nuclear chinesa não é apenas uma resposta aos Estados Unidos, mas ao próprio funcionamento do sistema internacional. Pequim não busca usar a bomba; busca tornar impensável qualquer tentativa de coerção estratégica contra si.

Outro elemento central é a opacidade. Diferentemente de Washington e Moscou, a China não divulga números oficiais de ogivas, vetores ou estoques. Essa ambiguidade estratégica amplia a incerteza de seus adversários e fortalece sua capacidade de dissuasão. O silêncio, nesse caso, também é uma forma de poder.

A combinação entre expansão material, modernização tecnológica e opacidade doutrinária indica que a China está migrando de uma postura predominantemente defensiva para uma posição de reconfiguração ativa do equilíbrio estratégico no sistema internacional. Em termos sistêmicos, isso representa uma ruptura: pela primeira vez, são três grandes potências nucleares de alto nível.

A consequência é direta: o sistema internacional deixa de operar sob a lógica bipolar da dissuasão clássica e passa a funcionar em um ambiente multipolar nuclear, no qual a previsibilidade é menor e a estabilidade mais frágil.

A China, portanto, não apenas se adapta ao mundo nuclear contemporâneo. Ela o transforma.

E essa transformação não ocorre sem efeitos colaterais.

3. O efeito sistêmico: quando a China se move, o mundo reage

No sistema internacional, nenhuma grande potência altera sua postura estratégica sem produzir efeitos em cadeia. A expansão nuclear chinesa não é apenas um fenômeno nacional; ela atua como um fator de reorganização sistêmica. Quando a China muda, o equilíbrio inteiro se desloca.

A primeira consequência é sentida pelos Estados Unidos e pela Rússia. Ambos ainda concentram a maior parte das ogivas do planeta, mas enfrentam, pela primeira vez, um cenário em que dois competidores nucleares relevantes operam simultaneamente. Essa condição rompe a lógica clássica da dissuasão bipolar e introduz um grau inédito de complexidade estratégica (Kristensen et al., 2025).

Para Washington, a presença de uma China nuclearmente robusta significa que a dissuasão deixa de ser organizada apenas em torno de Moscou. Para Moscou, a ascensão nuclear chinesa reduz sua posição relativa como segundo polo do sistema. O resultado é uma modernização acelerada dos arsenais das três potências, com investimentos maciços em mísseis intercontinentais, submarinos estratégicos, bombardeiros furtivos e ogivas mais flexíveis (Acton, 2023).

Essa modernização não ocorre em um vácuo normativo. Ao contrário, ela acontece em um contexto de erosão dos mecanismos de controle, o que amplia a percepção de insegurança e reforça a lógica do autoaprimoramento estratégico. A dissuasão passa a ser menos baseada em confiança mútua e mais em cálculo permanente de capacidade.

O impacto sistêmico também é evidente no Sul da Ásia. Índia e Paquistão, historicamente envolvidos em disputas territoriais e rivalidades identitárias, vêm ampliando seus arsenais e, mais importante, ajustando suas doutrinas nucleares. Ambos testaram sistemas de ogivas múltiplas e demonstram crescente interesse em capacidades de contra-força, o que enfraquece a lógica puramente defensiva da dissuasão (Kristensen et al., 2025).

Nessa região, a combinação entre rivalidade histórica, proximidade geográfica e transformação doutrinária torna o equilíbrio particularmente frágil. Pequenos erros de cálculo podem produzir escaladas rápidas, com impactos em todo o globo.

A Coreia do Norte representa outro elemento do efeito sistêmico. Diferentemente das grandes potências, Pyongyang não busca equilíbrio ou prestígio internacional. Seu objetivo central é a sobrevivência do regime. A arma nuclear, nesse caso, não é instrumento de status, mas de imunidade política. A experiência norte-coreana reforça, para outros Estados, a percepção de que a posse da bomba reduz drasticamente a probabilidade de intervenções externas (Sagan, 2017).

Israel, por sua vez, ilustra uma estratégia distinta: a da ambiguidade. Ao não confirmar nem negar oficialmente seu arsenal, mantém um elevado grau de dissuasão sem assumir os custos políticos da declaração formal. Essa postura demonstra que, no mundo nuclear contemporâneo, o silêncio também pode ser uma forma sofisticada de poder estratégico.

O Irã, finalmente, ocupa a posição mais sensível do sistema: a do limiar nuclear. Sua capacidade técnica de produzir armas em curto prazo, combinada com decisões políticas deliberadamente ambíguas, transforma a bomba em instrumento de barganha estratégica. O simples fato de poder cruzar o limiar já produz efeitos regionais, pressionando rivais e reorganizando alianças (Morris e Sood, 2024).

Esses exemplos revelam que o mundo nuclear atual não é homogêneo. Ele é composto por múltiplas estratégias, múltiplas percepções e múltiplos níveis de transparência. Essa diversidade amplia a instabilidade sistêmica, pois reduz a previsibilidade e dificulta a construção de mecanismos universais de controle.

Em termos estruturais, o sistema internacional entrou em uma fase de multipolaridade nuclear assimétrica: poucas potências concentram grandes arsenais, enquanto outras operam com capacidades menores, ambíguas ou emergentes, cada uma com motivações distintas.

Nesse ambiente, a expansão chinesa funciona como catalisador. Ela não apenas altera o equilíbrio entre grandes potências, mas legitima, direta ou indiretamente, a percepção de que a posse de armas nucleares continua sendo um dos principais instrumentos de garantia de soberania.

A política nuclear, portanto, deixou de ser um tema restrito às heranças da Guerra Fria. Ela voltou a ser um dos eixos centrais da reorganização da ordem internacional contemporânea.

Resta, então, observar como regiões que optaram por caminhos distintos, como a América do Sul, se posicionam diante desse novo cenário.

4. América do Sul, Brasil e o dilema da soberania sem ogivas

Em contraste com a crescente nuclearização estratégica de outras regiões, a América do Sul permanece como uma das poucas zonas formalmente desnuclearizadas do planeta. Desde a assinatura do Tratado de Tlatelolco, em 1967, os países da região optaram por institucionalizar a rejeição às armas nucleares como pilar de sua identidade estratégica e diplomática.

Essa escolha produziu ganhos inegáveis. A América do Sul consolidou-se como uma região de baixa rivalidade militar interestatal, com forte tradição de solução pacífica de controvérsias e cooperação em regimes de controle. O Brasil, em particular, tornou-se referência internacional em diplomacia nuclear, participando ativamente de fóruns multilaterais e defendendo a não proliferação como valor normativo central de sua política externa (Amorim, 2010).

Ao mesmo tempo, o caso brasileiro revela uma singularidade relevante. O país domina praticamente todo o ciclo do combustível nuclear, possui tecnologia de enriquecimento, desenvolve submarinos de propulsão nuclear e conta com um parque científico-industrial capaz de sustentar, em tese, um programa militar nuclear. Ainda assim, por decisão constitucional e política, optou por não converter essa capacidade em armamento.

O Brasil, portanto, representa um caso raro de potência nuclear latente que escolheu não se nuclearizar.

Essa decisão gerou prestígio, confiança internacional e liderança normativa. O país passou a ocupar posição privilegiada em negociações multilaterais e consolidou sua imagem como ator responsável no regime de não proliferação (Cepik e Arteaga, 2016).

Contudo, o novo ambiente internacional recoloca essa escolha sob escrutínio.

Em um sistema cada vez mais marcado pela competição entre grandes potências, pela erosão das normas e pela valorização do poder duro, a soberania sem dissuasão estratégica torna-se mais dependente da estabilidade do próprio sistema. Em outras palavras, a decisão de não possuir armas nucleares pressupõe a existência de uma ordem internacional minimamente previsível e cooperativa.

A experiência recente sugere que essa previsibilidade está em declínio.

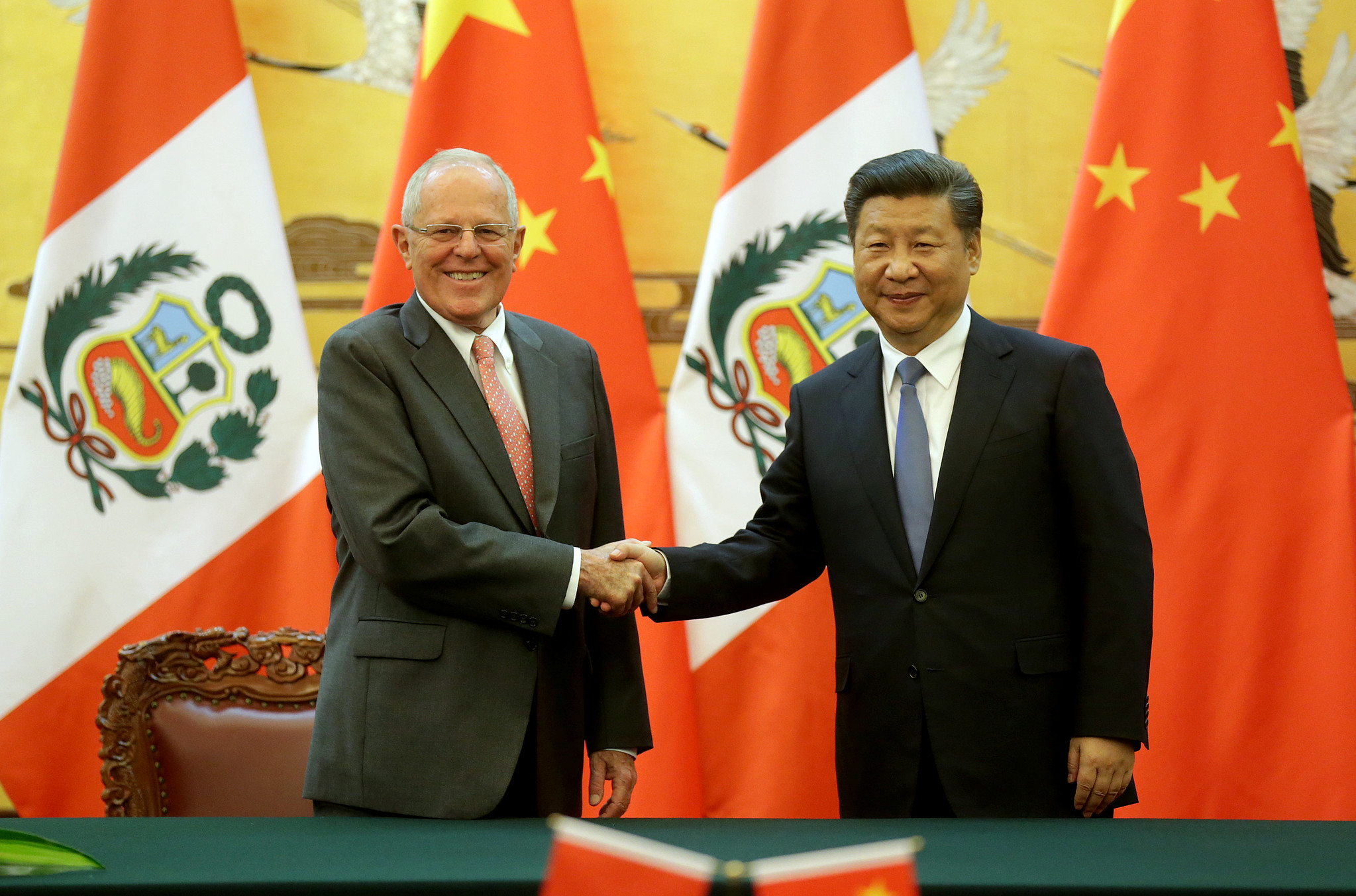

Nesse contexto, o contraste entre Brasil e China torna-se particularmente ilustrativo. Enquanto Pequim transforma capacidade tecnológica em dissuasão estratégica, Brasília transforma capacidade tecnológica em capital normativo. Ambos os caminhos são legítimos, mas respondem a leituras distintas do sistema internacional.

A China parte do princípio de que a soberania depende, em última instância, da capacidade de impedir coerção. O Brasil aposta que a soberania pode ser garantida por regras, instituições e diplomacia. O problema é que essas duas lógicas não operam com o mesmo grau de eficácia em um sistema cada vez mais competitivo.

Isso não significa que a escolha brasileira tenha sido um erro. Significa, antes, que ela carrega custos estratégicos que se tornam mais visíveis à medida que a política de poder retorna ao centro da ordem internacional.

A América do Sul, como região desnuclearizada, pode ser interpretada tanto como espaço de maturidade estratégica quanto como espaço de vulnerabilidade estrutural. A diferença entre essas leituras depende menos das intenções regionais e mais da evolução do sistema internacional como um todo.

Se o mundo caminha para maior cooperação, a opção sul-americana se mostra visionária. Se caminha para maior competição, ela se torna uma aposta arriscada.

Nesse sentido, o dilema brasileiro não é apenas técnico ou militar. Ele é profundamente político e civilizacional. Trata-se de decidir se a soberania deve ser protegida prioritariamente pela norma ou pela capacidade.

A China oferece uma resposta. O Brasil escolheu outra.

E é justamente dessa tensão entre caminhos distintos que emerge a principal pergunta do mundo nuclear contemporâneo: até que ponto é possível sustentar uma soberania baseada apenas em princípios em um sistema cada vez mais orientado pela força?

Conclusão

O retorno da centralidade nuclear não representa um retorno da Guerra Fria, mas a consolidação de uma nova fase da política internacional: mais multipolar, mais tecnológica e menos previsível. Nesse ambiente, as armas nucleares deixam de ser apenas heranças históricas e voltam a funcionar como instrumentos ativos de poder, status e barganha estratégica.

A trajetória chinesa ilustra essa transformação com clareza. Ao abandonar a lógica da dissuasão mínima e investir em uma força nuclear mais robusta, Pequim não busca a guerra, mas a imunidade estratégica. A bomba, para a China, não é um instrumento de agressão, mas de autonomia. Essa escolha redefine o equilíbrio entre as grandes potências e sinaliza que, no sistema internacional contemporâneo, soberania continua profundamente associada à capacidade de dissuasão.

O efeito dessa mudança não se limita às grandes potências. Ele se projeta sobre regiões inteiras, reativa debates sobre proliferação, fortalece políticas de ambiguidade e torna o limiar nuclear uma ferramenta de barganha tão poderosa quanto a própria arma. O mundo nuclear atual é, portanto, mais fragmentado, mais assimétrico e mais instável do que o do século XX.

Nesse contexto, a experiência brasileira e sul-americana adquire valor especial. Ao optar por um caminho baseado na norma, na diplomacia e na desnuclearização, a região construiu uma identidade estratégica singular. No entanto, essa escolha depende, cada vez mais, da existência de uma ordem internacional cooperativa, justamente o tipo de ordem que hoje se encontra em erosão.

O dilema não está em decidir se o Brasil deveria ou não possuir armas nucleares, mas em reconhecer que a soberania, no mundo contemporâneo, é negociada entre princípios e capacidades. A China oferece uma resposta baseada na dissuasão. O Brasil oferece uma resposta baseada na norma. Nenhuma delas é absoluta. Ambas refletem leituras distintas de um sistema em transformação.

Em última instância, o debate nuclear contemporâneo não é apenas sobre armas, mas sobre como as sociedades escolhem proteger sua autonomia em um mundo onde o poder voltou a ser medido, de forma cada vez mais explícita, pela capacidade de impor limites.

E é nesse ponto que a pergunta permanece aberta: em um sistema internacional cada vez mais nuclearizado, será possível sustentar uma soberania fundada apenas em princípios ou a política de poder continuará a definir, silenciosamente, os contornos do futuro?

Referências

ACTON, James M. Escalation through entanglement: how the vulnerability of command-and-control systems raises the risks of an inadvertent nuclear war. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2023.

AMORIM, Celso. Conversas com jovens diplomatas. São Paulo: Benvirá, 2010.

CEPIK, Marco; ARTEAGA, Juan Pablo. O Brasil e a governança da segurança internacional. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2016.

GADDIS, John Lewis. The Cold War: a new history. New York: Penguin Press, 2005.

KRISTENSEN, Hans M.; KORDA, Matt; JOHNS, Eliana; KNIGHT, Mackenzie. Chinese nuclear weapons, 2025. Bulletin of the Atomic Scientists, v. 81, n. 2, p. 74-96, 2025.

MEARSHEIMER, John J. The tragedy of great power politics. Updated edition. New York: W. W. Norton, 2014.

MORRIS, Lyle J.; SOOD, Nirmal. Understanding China’s perceptions and strategy toward nuclear weapons. Washington: Defense Threat Reduction Agency / Asia Society Policy Institute, 2024.

SAGAN, Scott D. Why do states build nuclear weapons? Three models in search of a bomb. In: SOKOLSKI, Henry; TERTRAIS, Bruno (org.). Nuclear proliferation: issues and debates. New York: Routledge, 2017. p. 41-55.

SCHELLING, Thomas C. Arms and influence. New Haven: Yale University Press, 1966.

WALTZ, Kenneth N. Theory of international politics. Long Grove: Waveland Press, 2010.

Analista de Relações Internacionais, organizador do Congresso de Relações Internacionais e editor da Revista Relações Exteriores. Professor, Palestrante e Empreendedor. Contato profissional: guilherme.bueno(a)esri.net.br