A questão da legitimidade internacional: o desafio constante

A necessidade de garantir a existência e a soberania dos Estados fez com que seus dirigentes enxergassem no direito, na segurança e na defesa a chave para as complicadas equações de poder dispostas na ordem internacional. Como a sobrevivência do Estado sempre dependeu diretamente do manejo hábil das relações que ele tece com os outros pares, o plano internacional logo prevaleceu sobre o interno no que toca ao fundamento de constituição e existência das nações.

A sociedade internacional, anárquica por natureza, nunca permitiu que os Estados contassem com uma ordem jurídica vinculante previamente pactuada com seus homólogos e nem com o beneplácito de uma autoridade central. Essa sociedade pulverizada e amorfa demandou dos Estados o delineamento de estratégias destinadas a fazer prevalecer sua força no tabuleiro mundial e, em razão dos variados níveis de expressão e de capacidade que eles apresentam, alguns se valeram de sua legitimidade como forma de equacionar sua posição no mundo, enquanto outros se utilizaram única e exclusivamente do poder, ou firmaram a sua inserção internacional conjugando ambos os fatores.

As razões de Estado, sempre egoístas, ao lado do plano internacional anárquico, fizeram com que as nações conduzissem suas relações mútuas em harmonia com os costumes originados de acomodações das relações de poder entre elas. Paradoxalmente, teceu-se uma dialética entre as soberanias e a progressiva interdependência entre as nações, fenômeno que passou a evidenciar o potencial de sociabilidade no plano internacional e que permitiu legitimar a existência de uma comunidade mundial com regras mínimas de convivência (FONSECA JR., 1998).

Esse processo gradativo sedimentou a constituição lógico-jurídica não só da ordem internacional como também da interna. Não por acaso, as principais discussões jurídicas sobre o fundamento de validade das constituições tiveram na norma fundamental do direito internacional o seu elemento justificador precípuo.

Considerando-se que a ordem jurídica internacional contém de fato uma norma pressuposta que representa o fundamento de vigência das ordens jurídicas dos Estados, é lícito admitir que essa norma reconheça a um país o poder de, com base em uma constituição eficaz, criar e aplicar, com governo constituído, uma ordem normativa de coerção (KELSEN, 1998).

Essa norma fundamental hipotética do direito internacional legitima a sociedade estabelecida por meio de uma determinada ordem jurídica sem adentrar no mérito da natureza do governo alçado ao poder. O pressuposto de validade internacional não se presta para prescrutar qualquer juízo valorativo da ordem jurídica interna do Estado; não há, na norma fundamental do direito internacional, qualquer afirmação de valor transcendente ao direito positivo, nem mesmo a paz, a justiça ou a equidade. É justamente a soberania que atua como o fundamento de vigência da ordem jurídica do Estado.

A sociedade internacional é composta por ordens jurídicas soberanas, egoístas e voltadas para a sua segurança e defesa, cujas relações dependem de intrincados jogos de poder e política. A norma fundamental hipotética que dá validade jurídica a cada Estado constituído nesse mosaico evidentemente não pode ser estritamente jurídica. Nesse ponto, os juristas positivistas, e em especial Hans Kelsen, falharam em suas tentativas de colmatar a “impureza” da teoria do Direito. Para eles a única solução que parecia possível para justificar a validade de qualquer ordenamento jurídico constitutivo de um Estado seria considerá-lo naturalmente válido, ou melhor, plenamente efetivo (HESPANHA, 2017).

Essa solução colocou em xeque o formalismo do positivismo jurídico, agora rendido ao realismo. Esse foi o preço pago para manter o formalismo normativo do fundamento de validade das constituições e para evitar discussões metajurídicas sobre valores dispostos na ordem internacional. A constituição de um determinado Estado é válida, sejam quais forem os valores que ela consagra, simplesmente porque ela, tida como tal, estabelece juridicamente o Estado soberano e organiza os seus elementos orgânicos essenciais.

Mas se a norma fundamental hipotética serve de base lógica transcendental da efetividade de uma dada ordem jurídico-positiva, então ela age no plano político, como um fato empírico, como um valor, e não como um vetor estritamente jurídico. Daí assoma uma importante característica da ordem internacional, que a distingue definitivamente da interna no que toca à sua organicidade: a prevalência do elemento político sobre o jurídico.

Por mais que uma ordem jurídica interna seja permeada por disputas políticas, haverá sempre uma lei fundamental positiva que confere ao Estado validade jurídica e uma estrutura orgânica mínima que permite a subsistência de sua sociedade. A ordem internacional, por sua vez, embora conte com um cabedal jurídico encabeçado por organizações mundiais e guiado por tratados, não pode prescindir do elemento político, justamente por conta de sua peculiaridade anárquica.

Assim, para fazer valer a sua presença no cenário mundial – político por natureza –, o Estado deve forçosamente usar de sua autoridade como instrumento metajurídico de equacionamento de poder, ao lado dos artifícios puramente jurídicos que constituem as fontes do direito internacional.

Essa não é uma tarefa fácil, tendo em vista que a própria noção de legitimidade internacional é nebulosa. Gravitando entre as fronteiras da moralidade, da ideologia e do direito, ela pode ser descrita, em apertada síntese, como uma espécie de aceitabilidade moral (WIGHT, 1977). Essa concepção, sendo absolutamente coloidal, não encontra paralelo de discussão suficiente na literatura sobre diplomacia e direito internacional. Essa lacuna doutrinária atesta a dificuldade prática de justificar a autoridade e a prevalência de um determinado país em detrimento de outros, dentro de um ambiente em que a indeterminação de limites compromete qualquer possibilidade de equalização sistêmica, mas que, ainda assim, conta com um cabedal jurídico que garante a igualdade formal entre os Estados.

Em outras palavras, a fricção entre o teor empírico da disputa do poder e o conteúdo formal da lei positiva é o nó górdio das relações entre os Estados no plano internacional, responsável por incentivar a constante insatisfação de boa parte deles em relação ao status quo porventura reinante no mundo. O processo de descolonização afro-asiático, o movimento dos países não-alinhados, as investidas do terceiro mundo contra o sistema financeiro internacional e a política externa independente brasileira, evidenciam magistralmente esse atrito.

Mesmo a presunção apriorística de estabilidade do sistema internacional –, defendida pelos estudiosos que entendem que as normas de direito internacional são habitualmente cumpridas e que são criadas e modificadas por mecanismos previamente definidos em tratados ou negociações multilaterais –, não se mostra capaz de atenuar os efeitos daquela fricção. O que segue prevalecendo é a soberania como fundamento máximo das relações internacionais em detrimento do cabedal jurídico internacional; o Estado obedece à norma por um ato de vontade, desde que isso lhe seja conveniente e que o ajude no cálculo das equações de poder dispostas no tabuleiro do instável jogo geopolítico.

Delineia-se aí a premissa básica da legitimidade internacional de uma nação: encontrar o ponto ótimo que transforme a insatisfação com o status quo em argumento político forte o bastante para firmar a autoridade dos países desprovidos de grande poder em uma dada disputa ou questão na qual os instrumentos jurídicos disponíveis se mostrem insuficientes.

A par dessa dialética de poder e estrutura (FONSECA JR., 2004) que gira em torno de atores possuidores de capacidades em expansão ou contração e de oportunidades que variam de acordo com o rumo da geopolítica, o espaço internacional testemunha ainda uma distribuição excessivamente desigual do poder que, de forma cíclica, leva ao seu congelamento e a consequentes crises de legitimidade das nações hegemônicas.

Em um ambiente tão heterogêneo em termos de poder e de capacidades, a ênfase é no consentimento – e não no consenso – das nações. Esse consentimento diz respeito ao aspecto objetivo do poder, ancorado em algo menos contingente que o mero sentimento subjetivo dos governos e dos Estados – a tradição (MERQUIOR, 1993). A tradição age como elemento agregador no plano mundial e não por acaso o próprio direito internacional fundamenta as suas bases em uma tradição – a jusnaturalista, assim como também não é mera coincidência que as nações articulem suas estratégias diplomáticas de inserção e busca de consentimento alheio com base nas suas razões de Estado – expressões máximas de suas tradições políticas.

O Brasil, seguindo essa tendência do plano internacional, buscou utilizar a sua tradição diplomática como forma de contornar a realidade das relações de poder e de firmar a sua presença no mundo, nem sempre com êxito, como se verá adiante.

Tradição diplomática e pragmatismo: a ponte para a construção da legitimidade internacional do Brasil

A política externa do Brasil se iniciou antes mesmo da proclamação da sua Independência: os Manifestos de agosto de 1822 bem definiram os seus objetivos iniciais. Ao lado da integridade e da unidade, surgiram muitos elementos, propósitos e ideais que, mutatis mutandi, informam o perfil da diplomacia brasileira até os dias atuais: a segurança, a prosperidade, a glória e a honra nacionais, a felicidade, a dignidade, a soberania, a paz, o livre-comércio, a não-intervenção e a autodeterminação dos povos (RODRIGUES, 1966). Esses pilares definiram cedo os objetivos nacionais e foram sedimentados na forma de princípios que, com o decorrer da prática diplomática, marcaram de forma indelével a política externa brasileira: autônoma, pacifista e obediente à solução político-jurídica.

A autonomia de inserção no plano internacional se firmou como padrão de conduta da diplomacia brasileira e decorreu da própria concepção de soberania, singularidade, sociabilidade e potencialidade da nação brasileira, ao lado da firme posição de respeito aos direitos dos outros povos e aos seus respectivos governos e da expectativa de tratamento recíproco.

A vocação diplomática brasileira é, em brevíssima síntese, perseguir um modo próprio de inserção no mundo, e essa posição de independência pressupõe uma visão própria do tabuleiro geopolítico, com a consequente autonomia do processo decisório e da formulação da política exterior (CERVO, 2008).

Se a autonomia de inserção é o padrão que orienta a política externa brasileira, o seu vetor de aplicação é o realismo político, no seu viés pragmático. O pragmatismo, estado avançado do realismo, demonstra a prevalência da sagacidade diplomática sobre as forças profundas da sociedade e sobre o processo decisório de outros governos, a despeito da escassez de poder disponível (CERVO, 2008). Assim, o que se percebe na política externa brasileira, pragmática por natureza, é a hegemonia de uma visão realista das relações internacionais e do papel que o País deve desempenhar no sistema internacional para que consiga auferir ganhos.

O caráter pragmático da política externa brasileira alcançou o seu ápice com a chancelaria do Barão do Rio Branco, o realista por excelência. A política externa do Barão, mais do que a dos estadistas que fundaram a República, alçou as preocupações com segurança ao nível mais elevado da atuação diplomática brasileira. O temor de uma eventual agressão europeia à América Latina, próprio do período imperialista em que a política do Barão era praticada, fez com que Paranhos procurasse elevar o prestígio internacional do Brasil por meio de sua excepcionalidade regional, ao mesmo tempo em que se valia da aliança pragmática com os EUA.

Essa inovadora política externa brasileira foi baseada no princípio jurídico da não-intervenção nos assuntos domésticos dos países limítrofes e no favorecimento da estabilidade regional, mediante um esforço concomitante de diferenciação dos vizinhos hispânicos, de integração do País ao entorno estratégico imediato e de construção de liderança regional baseada na legitimação. Estava formada, assim, a diretriz nuclear da inserção brasileira no plano internacional: o uso da tradição diplomática como meio de enfrentamento da realidade das relações de poder. Utilizando essa fórmula, a chancelaria brasileira usou de sua legitimidade e de artifícios militares dissuasórios como instrumento político de equacionamento do poder, ao mesmo tempo em que se valia preferencialmente dos mecanismos jurídicos inerentes ao direito internacional.

Convencido da premissa de que nas relações internacionais os países mais fortes buscam submeter os mais fracos, o Barão do Rio Branco, um jurista de formação, viu como melhor defesa dos interesses do Brasil a construção da inserção internacional baseada no direito, na aliança pragmática com uma potência que não o ameaçasse diretamente (os EUA) e no manejo da cordialidade e da cooperação na América do Sul como principais vetores da atuação diplomática. Assim, o direito internacional, o pragmatismo e a tradição diplomática formaram o tripé que fundamenta a política exterior brasileira até hoje, e essa combinação possibilitou os meios para que o Brasil garantisse a sua autonomia e a sua segurança e lograsse prestígio internacional, mediante a consolidação de sua legitimidade, lastreada no consentimento da comunidade mundial.

Mas, a despeito da genialidade da política externa inaugurada por Rio Branco, não se pode deixar de assinalar o seu caráter conservador e conformista (CERVO, 2008). A diplomacia, como alavanca do desenvolvimento nacional e da projeção internacional sólida destinada a estabelecer o Brasil como uma potência de interesses estratégicos globais, foi relegada e em vista disso, do ponto de vista geopolítico global, a novel diretriz diplomática brasileira não se mostrou capaz de administrar o nexo entre segurança, poder, planejamento estratégico de longo prazo e os objetivos permanentes da política externa.

A política de Paranhos era pragmática e voltada à solução dos problemas concretos de segurança na esfera regional, com o suporte tácito dos EUA e essa tendência refletiu no compasso adstrito à diplomacia norte-americana que se verificou na marcha da política externa brasileira nas décadas seguintes, até a concepção da política externa independente.

A predominância das questões de direito internacional sobre o elemento político, fenômeno bem nominado como “estagnação jurídica” (RODRIGUES, 1966), passou a ser a tônica da política externa brasileira. As discussões sobre questões jurídicas e possibilidades e limites do direito internacional, com pouca ou nenhuma conexão com a realidade do cenário mundial, gerou um contexto de apatia política, em uma concepção jurídica da política internacional – um jurisdicismo que significou a subordinação progressiva da política externa ao cabedal legislativo positivo.

A própria conjuntura política – a era da Belle Époque, fase dos cem anos de relativa paz e estabilidade inaugurada pelo Congresso de Viena – foi marcada pela confiança no arbitramento, nas convenções de Genebra, no direito internacional cada vez mais efetivo e em soluções negociadas para as fronteiras por meio da diplomacia (RICUPERO, 2017), e ajudou no processo de juridicização da política externa brasileira.

À sensação de nação satisfeita com fronteiras definidas, segurança garantida e bom relacionamento com os demais vizinhos hispânicos, seguiu-se uma diplomacia rotineira e sem imaginação, lastreada largamente na legitimação internacional que fora sedimentada ao longo dos anos. Esse era o cenário perfeito para que a chancelaria brasileira praticasse uma política externa menos jurídica e mais vinculada à realidade dos fatos e às perspectivas de inserção estratégica do País no mundo.

Não foi esse, contudo, o passo que foi dado; a linha de ação da diplomacia brasileira se fixou no multilateralismo, no primado do desenvolvimento, no pragmatismo jurídico e no realismo, sem pretensões de inovação e de transformação do País em uma potência, na sua acepção clássica. O que se buscou foi definir o papel que a Nação deveria desempenhar no sistema internacional e contabilizar os ganhos que ela poderia auferir com o auxílio de sua legitimidade e do manejo dos instrumentos jurídicos disponíveis.

Essa diretriz de sociabilidade no plano mundial aumentou o potencial de cenários onde o Brasil poderia atuar de forma relevante para questionar o status quo do sistema internacional e para contribuir com a mudança do perfil hegemônico reinante. Não por acaso o multilateralismo se tornou um dos pilares da diplomacia brasileira. A presença brasileira nos órgãos multilaterais é próxima às cinco maiores delegações mais numerosas do mundo (CERVO, 2008), e essa presença denota a importância que a chancelaria brasileira atribui à negociação multilateral enquanto meio de fixar regras de ordenamento nas relações internacionais e influenciar o jogo geopolítico mundial. Além disso, a estratégia multilateral ajudou a compensar a falta de poder de que o Brasil se ressente e substituí-lo pela força da sua legitimidade e do consentimento da sociedade internacional.

A questão é que, por vezes, as expectativas acalentadas pelos formuladores de política externa decorreram de ambições desmesuradas, decorrentes do desequilíbrio entre as bases de sustentação do Estado brasileiro, o autoconceito de nação, o legado diplomático-estratégico e a ação externa. Em outras palavras, essas pretensões desmesuradas refletiram um equívoco considerável quanto à premissa básica da legitimidade internacional brasileira: o de supor que, a despeito do poder minguado e da ineficácia dos instrumentos jurídicos dispostos, a legitimidade internacional do País seria suficiente para firmar a sua autoridade em intrincadas questões de repercussão global e de interesse direto de potências hegemônicas.

Em particular, dois episódios da história diplomática brasileira evidenciam de forma muito clara essa disparidade entre as pretensões de projeção internacional e os limites e possibilidades da legitimidade internacional do País. Vamos a eles.

A campanha por uma cadeira permanente no Conselho da Liga das Nações

Embora tivesse sido concebida em tese como uma sociedade mundial, a Liga das Nações era dominada pelos assuntos da política europeia e, na prática, não preenchia as expectativas da totalidade dos povos. Como à época os temas europeus tinham um caráter fundamental para a manutenção da paz no mundo, era natural que a realidade das relações de poder imprimisse uma lógica de seletividade na agenda do órgão internacional e na distribuição dos assentos do respectivo conselho.

Não tardaria para que a legitimidade hegemônica da Europa do pós-guerra fosse questionada pelas nações periféricas que desejavam mudar o status quo do desenho geopolítico e participar mais ativamente do jogo de poder mundial. Dentre elas, o Brasil engrossaria o coro, mediante uma campanha sistemática por uma cadeira permanente no Conselho da Liga.

Essa campanha envolveu a prévia articulação do embaixador Afrânio de Melo Franco, que garantiu ao País a reeleição como membro temporário do conselho, além da presença de uma delegação permanente em Genebra, com status de embaixada. Essas estratégias diplomáticas consolidaram a ação externa multilateral como forma de manejo das regras do direito internacional e de compensação do déficit de poder do Brasil.

O prestígio internacional acumulado pelo Brasil em razão do respeito aos tratados e às soluções jurídicas dos conflitos e reforçado com a condição de único país sul-americano que participou da Primeira Guerra Mundial e que contribuiu, ainda que timidamente, para a vitória da Tríplice Entente, influenciou fortemente as ações da Chancelaria. Assim, ao tomar parte nas conferências de paz com a legação chefiada por Epitácio Pessoa, o governo brasileiro, titular de uma nação satisfeita e sem problemas de segurança, concebeu um papel internacional que estava muito além de suas reais capacidades.

O Brasil foi ainda estimulado pela recusa dos EUA em aderir à Liga das Nações e procurou preencher o vazio deixado pela ausência norte-americana, aventurando-se como líder da América Latina, sem para tanto dispor de qualquer consentimento dos vizinhos, os quais, pelo contrário, fizeram saber ao governo brasileiro que não lhe haviam confiado qualquer representação ou missão em Genebra.

O realismo dos fatos mostrou que a disputa por uma cadeira permanente no Conselho seria uma empreitada difícil – impossível mesmo – por mais que a estratégia diplomática brasileira se mostrasse impecável e genial. Com a série de erros de percepção que se seguiram no decorrer do imbróglio, a inviabilidade da pretensão em tela se tornou ainda mais latente.

Mas, empolgada com o prestígio internacional do Brasil e ávida por converter o movimento de insatisfação coletiva com o status quo em capital de liderança e legitimidade, a chancelaria abraçou o desafio, defendendo arduamente a precedência da autoridade jurídica da Liga das Nações sobre a construção política dos acordos de Locarno. Segundo o pactuado nesses tratados, os signatários reconheciam as fronteiras fixadas pelo Tratado de Versalhes entre a Alemanha, a França e a Bélgica e se comprometiam a resolver as controvérsias mútuas por meio de negociações diplomáticas, em contrapartida ao ingresso de Berlim na Sociedade das Nações e no respectivo Conselho.

Essa diretriz buscava o protagonismo do Brasil por meio de uma diplomacia construtiva de moderação e equilíbrio, alicerçada no respeito ao direito, às instituições e nos limites da legitimidade do País, mas pecou ao abandonar o seu viés técnico-jurídico e enveredar para objetivos políticos mal calculados que visavam a contrapor o prestígio da eventual conquista do assento permanente no conselho da Liga à impopularidade interna do governo do presidente Artur Bernardes, e o que sucedeu foi um enorme desgaste na reputação internacional do Brasil.

Ciente de que os acordos de Locarno haviam aumentado a segurança da França e da Bélgica e garantido a existência da Polônia e da Tchecoslováquia e de que a validade de tais acordos dependia da entrada da Alemanha para a Liga das Nações, Melo Franco deixou assente ao governo o enorme risco de condenação universal do Brasil na hipótese de veto à Berlim e, a par disso, tentou imprimir uma postura diplomática mais conciliatória, mediante certa elasticidade de ação. Mas essa ação ponderada de Melo Franco não foi suficiente para refrear o personalismo autoritário do presidente Bernardes e a grandiloquência publicitária do chanceler Félix Pacheco e nem para blindar o Brasil no jogo de poder das potências europeias.

À iminência da entrada da Alemanha na Liga, França e Inglaterra, em um movimento que não havia sido pactuado em Locarno, prepararam sorrateiramente a eleição da Polônia para o conselho. Diante dessa maquinação, os alemães não viram outro recurso senão colocar a França em um dilema: ou a Alemanha entrava sozinha, ou se recusava a ser candidata. A saída para esse impasse era justamente a candidatura do Brasil, instrumentalizada pela França como contrapeso à polonesa. A esperteza dos franceses foi fazer crer que a Alemanha se opunha à entrada do Brasil, quando toda a preocupação de Berlim era a Polônia e não o Brasil (FILHO, 2001). Ao fim e ao cabo, a Alemanha terminou por vencer o impasse em razão do seu poder de influência em um tema extremamente sensível do qual dependia a paz mundial e do consentimento dos países hegemônicos.

O Brasil, que era o lado mais fraco da corda, procurou, ao lado da China (FILHO, 2001), articular o argumento político da segurança mútua e da dimensão global de aspectos econômicos e geográficos dos países desprovidos de grande poder, como forma de deslegitimar o centro de poder mundial. Nessa toada, insistiu em manter a inoportuna candidatura ao assento do conselho e vetou o ingresso da Alemanha na Liga e, como desdobramento desse terrível erro de percepção, longe de encontrar o consentimento internacional que tanto buscava, foi isolado pela esmagadora maioria das nações periféricas e pelas potências centrais.

Assim, ante a ameaça de exclusão do Brasil na recomposição temporária do conselho da Liga, não restou à chancelaria nenhuma alternativa senão a sua própria retirada da organização para evitar uma humilhação pública ainda maior.

O esforço diplomático para alinhavar um acordo nuclear entre o Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica

É considerável o hiato que separa o desfecho da atuação diplomática brasileira na Liga das Nações da recente movimentação da chancelaria para angariar o consentimento internacional quanto ao programa nuclear iraniano. Em pouco mais de oitenta anos, a política externa brasileira sofreu mudanças de paradigma que a tornaram mais autônoma, dinâmica e multilateral, em compasso com as alterações significativas do status quo mundial operadas ao longo desse interregno.

O Brasil evoluiu nesse interregno para figurar na ordem internacional contemporânea como uma potência média, nem totalmente pertencente ao rol das grandes potências e nem ao das pequenas. Firmando-se dessa maneira perante um mundo estratificado e assimétrico, o País aprimorou a sua habilidade diplomática de intermediação, por meio de um mecanismo de dupla inserção, que o coloca em diálogo direto tanto com os países centrais quanto com os periféricos, nas mais diversas agendas.

Na qualidade de país continental, plural, socialmente assimétrico, multirracial, multirreligioso, respeitador do direito internacional e aberto à integração cultural e ao sincretismo da diversidade, o Brasil acumulou, no despontar do século XXI, a legitimidade necessária para se tornar um mediador mundial nato e uma ponte segura entre as nações ricas e poderosas e o extrato periférico da América, África, Ásia e Oriente Médio.

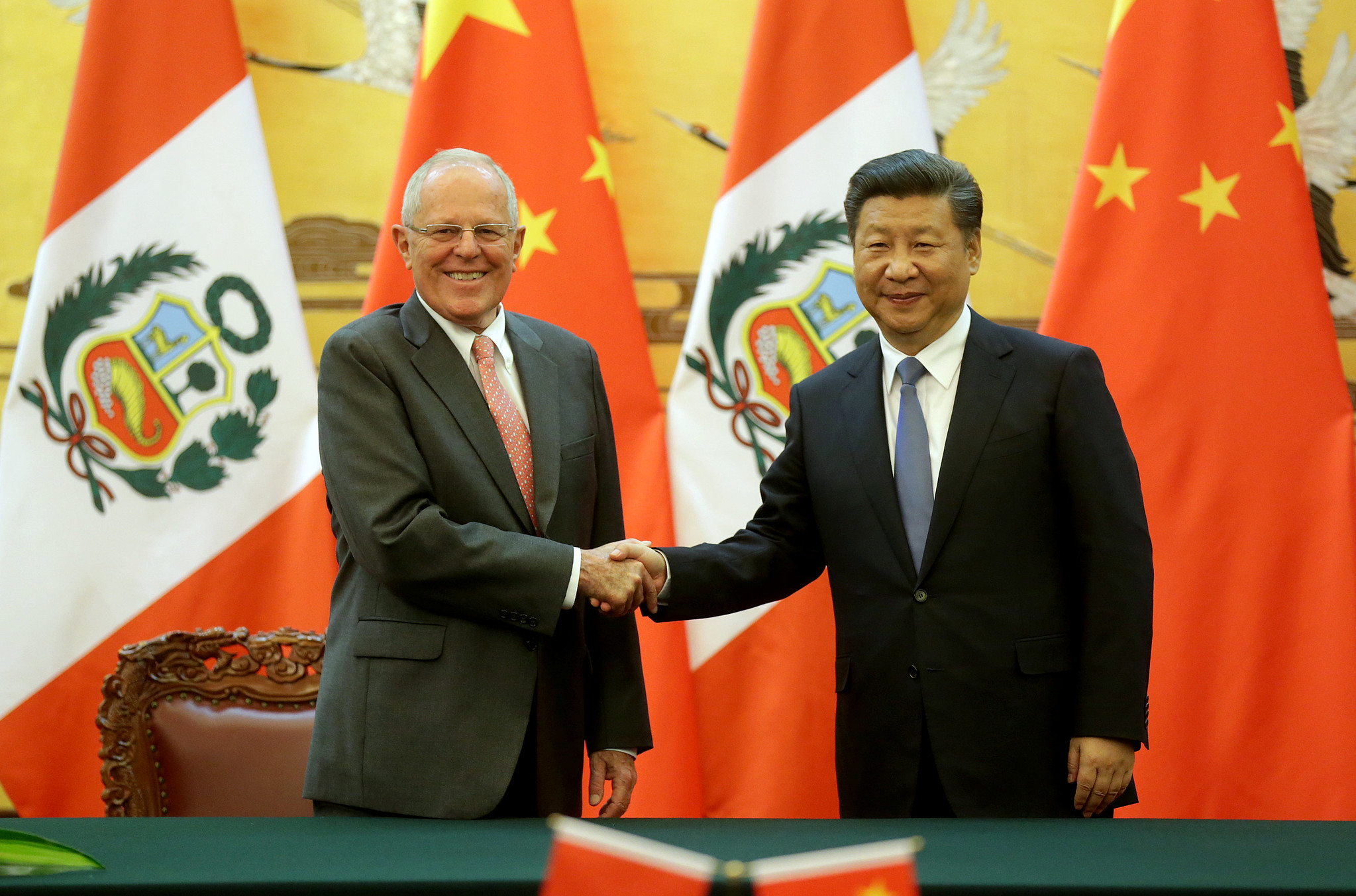

Foi justamente essa característica fundamental da identidade internacional brasileira que aguçou o interesse dos EUA e demais potências centrais no imbróglio nuclear de Teerã. A tentativa de abertura do então presidente Barack Obama ao governo dos aiatolás não encontrou eco, o que o levou a cogitar de países amigos que pudessem dialogar com aquela nação hostil (AMORIM, 2018, p. 28). Por ocasião da cúpula do G-8 em L’Aquila, na Itália, o presidente norte-americano, aproveitando a oportunidade do encontro com autoridades brasileiras, solicitou explicitamente ao presidente Lula que o ajudasse no diálogo com o Irã (AMORIM, 2011).

O Brasil ganhou, assim, um papel fulcral nessa tentativa de distensão nas relações entre o Ocidente e o Irã. A chancelaria, em compasso com os objetivos de uma política externa verdadeiramente universal condizente com as potencialidades de ação internacional de Brasília, aproveitou essa janela de inserção para se engajar com mais profundidade no tema nuclear, nas próprias relações bilaterais com Teerã e no contexto geopolítico do Oriente Médio.

O regime dos aiatolás, determinado a prosseguir com o seu programa nuclear alegadamente pacífico, sentia o peso da opinião pública mundial desfavorável e das sanções internacionais impostas pelo Conselho de Segurança da ONU. Com o intuito de continuar o programa e obter o levantamento das sanções, Teerã quase chegou a concluir um acordo pelo qual aceitaria enviar o urânio que afirmava necessitar para ser enriquecido no exterior.

Partindo desse precedente, Obama procurou também instrumentalizar o potencial político-internacional de outro aliado, com quem os EUA mantêm uma aliança militar estratégica junto a OTAN e que detém peso geopolítico considerável junto ao Oriente Médio: a Turquia. Assim, em acerto conjunto com os iranianos, o primeiro-ministro Erdogan e o presidente Lula mediaram os termos gerais do acordo, segundo os quais o urânio seria enriquecido fora do país, o que afastaria o perigo de o material ser utilizado para fabricar armas.

O impasse havia se iniciado com a solicitação do governo iraniano à AIEA para que intermediasse a aquisição de pastilhas de urânio enriquecido a 20% para o reator de pesquisas de Teerã, responsável por produzir isótopos para diagnóstico e tratamento de câncer.

A solicitação dos iranianos era, em princípio, legítima e normal. Uma vez convertido em elemento combustível, o urânio não pode (ou, pelo menos, não facilmente) ser reconvertido ao seu estado anterior, propício à fabricação de uma bomba atômica (AMORIM, 2018). O histórico de hostilidades ao Ocidente e a relação difícil com os EUA impossibilitaram que Teerã ganhasse confiança no plano mundial e a legitimidade do pleito em tela foi posta em xeque.

Houve, contudo, uma oferta dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha (P5 + 1), veiculada por meio da AIEA: que o Irã pagasse o valor das pastilhas que ia receber, não em dinheiro, mas com uma quantidade proporcional de urânio levemente enriquecido que já fora capaz de produzir. Assim, o Irã receberia o elemento combustível de que necessitava (cuja matéria-prima consistia em urânio enriquecido a 20%) e os países ocidentais garantiriam que a quantidade remanescente de urânio levemente enriquecido não fosse suficiente para construir uma bomba (AMORIM, 2018).

Estavam reunidas as condições para que um acordo fosse alinhavado: o aval jurídico da AIEA e a brecha das potências envolvidas (P5 + 1), que seria preenchida por dois atores internacionais periféricos – Brasil e Turquia – com legitimidade para representar o mundo periférico e para direcionar a opinião pública mundial contra o status quo de congelamento do poder.

Mas a iniciativa encontraria percalços e reticências dos principais atores internacionais, a começar pelo próprio governo norte-americano, que inicialmente se mostrara inclinado a conversar com Teerã. Por ocasião da Cúpula sobre Segurança Nuclear, ocorrida em Washington em 2010, o presidente Obama demonstrou pouca disposição para as iniciativas que visavam a atrair o Irã para uma solução puramente diplomática (AMORIM, 2018).

O governo francês, ao seu turno, conferiu apoio meramente retórico à iniciativa brasileira de forma a não enfraquecer a relação bilateral, eis que, antes de tudo, visava à parceria estratégica entre os dois países, aos interesses comerciais e principalmente à negociação dos aviões de caça Rafale para a Força Aérea Brasileira (AMORIM, 2018).

O governo chinês, ao mesmo tempo em que dizia concordar com Brasília sobre a necessidade de uma solução diplomática, chegando a afirmar que as sanções contra o Irã eram essencialmente contraproducentes, parecia encarar a adoção de medidas coercitivas pelo Conselho de Segurança da ONU como uma fatalidade (AMORIM, 2018). O pragmatismo de Pequim confirmava a tradição de nutrir proveitosas relações com o Ocidente, e especialmente com os EUA, e de evitar atritos internacionais em áreas sensíveis aos seus interesses imediatos.

O governo russo também não esboçou entusiasmo com os esforços diplomáticos turco-brasileiros. A maior preocupação de Moscou era com o fornecimento de equipamentos para a usina nuclear de Bushehr, sem contar o receio de desequilíbrio no jogo de influências com Teerã no Oriente Médio, além do pragmatismo econômico e político em relação ao Ocidente, algo semelhante ao praticado por Pequim (AMORIM, 2018).

A ação diplomática oblíqua dessas nações poderosas na questão iraniana mostra a prevalência da política sobre o direito internacional e a legitimidade dos países, e confirma a regra de que o espaço para a manobra político-jurídica das nações que não têm poder duro só aparece em razão das brechas deixadas pelas nações centrais.

E foi exatamente essa a situação que sucedeu na série de capítulos do imbróglio: não mais de uma semana após a Cúpula sobre Segurança Nuclear, Obama escreveu uma carta a Lula, na qual reiterava o valor do acordo de troca como um instrumento de criação de confiança (AMORIM, 2018). A repentina mudança de atitude do presidente norte-americano reavivou as esperanças do Brasil e da Turquia quanto ao sucesso do acordo e pode ser creditada a um desejo de não entrar em conflito diplomático com dois aliados importantes em seus respectivos entornos estratégicos.

A suposição de Washington era a de que Brasil e Turquia não conseguiriam persuadir o Irã a aderir aos termos do acordo e que a ação diplomática conjunta de dois atores periféricos, ao fim e ao cabo, não representaria ameaça aos interesses dos EUA e demais membros do Conselho de Segurança da ONU.

Contudo, o avanço das negociações delineava com clareza que o acordo seria alcançado ao final e essa perspectiva de sucesso passou a preocupar as nações interessadas, sobretudo Israel. Essa preocupação foi destilada de forma mais explícita pela secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, que enfatizava a desconfiança em relação a Teerã e a instrumentalização da boa-fé de Brasília e da AIEA por parte das autoridades iranianas (AMORIM, 2018, p. 62). A estratégia que os EUA colocavam em curso era a de obter apoio dos demais membros do Conselho de Segurança da ONU por meio de sua máquina político-diplomática, contra a qual o Brasil, escudado por sua legitimidade internacional e pelo direito, pouco ou nada poderia fazer.

E outro não foi o desfecho dos acontecimentos: pouco menos de um mês após a apresentação à ONU, a Resolução 1.929 do Conselho de Segurança, que estabelecia novas sanções contra o Irã, era aprovada. De nada adiantaram os votos contrários do Brasil e da Turquia; a nova realidade criada pela Resolução em comento encerrava qualquer possibilidade de acordo.

Os interesses dos integrantes do Conselho de Segurança da ONU prevaleceram sobre os esforços pacifistas de dois outsiders, seguindo a tendência da primazia do político sobre o jurídico na ordem internacional. A antecipação do cenário imaginado da paz mundial e da redistribuição na geometria do poder, idealizada pela chancelaria brasileira, ainda não encontraria eco no sistema político internacional vigente.

A esperança na alteração desse cenário é acalentada com entusiasmo e firmeza pelos formuladores de política externa (AMORIM, 2018), mas a própria dinâmica da ação internacional brasileira, ainda muito dependente da legitimidade e do direito, e pouco afeta à participação em grandes questões políticas e econômicas e à inovação, revela o descompasso entre as aspirações da chancelaria e o que é possível pretender em vista da realidade de poder.

O paralelo entre as aspirações e as frustrações da chancelaria brasileira: legitimidade superdimensionada, pretensões desmedidas e menosprezo à realidade de poder?

A geografia, a história, a economia, a sociologia, a filosofia, a etnologia ou quaisquer outros campos do conhecimento ligados à diplomacia nunca resolveram, por si sós, os intrincados problemas que são recorrentes na ordem internacional.

É por essa razão que a atividade diplomática exige uma criação peculiar e necessária, informada por argumentos colhidos no âmago daquelas ciências, para que se possa produzir uma determinada política exterior consistente, justificável e de conteúdo doutrinário robusto, capaz de conferir ao respectivo país a legitimidade que a sociedade internacional demanda.

É aí que o gênio diplomático encontra seu maior desafio, que é o de reunir e fundir todo esse cabedal de elementos que sustenta a legitimidade do país em um potencial de negociação e de efetivação das regras jurídicas capaz de alterar uma determinada situação fático-jurídica consolidada perante a ordem mundial.

O prêmio para o êxito nessa monumental empreitada é a admirável e sonhada antecipação jurídico-diplomática que se pôde verificar em seletos episódios de acirradas disputas internacionais. No caso do Brasil, o mérito dessa antecipação jurídico-diplomática coube a Alexandre de Gusmão, o verdadeiro pai da diplomacia. Foi ele quem, como ministro do rei de Portugal, traçou as linhas básicas, vigentes até hoje, que delimitaram o território que então constituía o Brasil colonial, por meio do Tratado de Madri.

A capacidade de negociação de Alexandre de Gusmão, aliada ao seu profundo conhecimento da doutrina jurídica do uti possidetis, fizeram com que, para além da delimitação de fronteiras, o Tratado de Madri figurasse também como o embrião do pensamento jurídico-diplomático não apenas brasileiro, mas pan-americano (FILHO, 2001). Gusmão, com seu gênio diplomático, semeou as bases para a separação resoluta entre a América em bloco e as potências europeias, contribuindo assim para a própria formação da identidade brasileira e da legitimidade internacional da futura Nação.

Uma antecipação jurídico-diplomática brasileira tão notável quanto essa, que praticamente definiu o território nacional que temos hoje, no século XXI, já no século XVIII, não tornaria a prevalecer sobre a força invencível do poder mundial, e as pretensões frustradas da chancelaria analisadas ao longo deste ensaio exemplificam essas tentativas de antecipação de cenários imaginados por meio do manejo da legitimidade internacional do Brasil.

A campanha por um assento permanente no Conselho da Liga das Nações refletiu uma articulação da diplomacia brasileira que visava à conversão da insatisfação das nações periféricas com o status quo em capital de liderança e de legitimidade internacional, por meio dos instrumentos do direito internacional.

Os objetivos políticos mal calculados e o menosprezo à realidade do poder e ao viés técnico da atividade diplomática não permitiram que o Brasil pudesse alcançar a esperada antecipação de cenário que vislumbrava: a redistribuição dos centros decisórios do poder mundial para a periferia composta pelas nações com menor potencial de influência.

As discussões atuais acerca da ampliação do Conselho de Segurança da ONU corroboram essa tentativa de antecipação do contexto em tela, eis que o Brasil, ainda carente de poder militar dissuasório, continua a manejar a sua legitimidade, a sua diplomacia multilateral e a sua capacidade de angariar o consentimento da sociedade internacional como instrumentos de conquista do desejado assento permanente no órgão atual.

Por sua vez, o esforço diplomático brasileiro para angariar o acordo nuclear idealizado entre o Irã e a AIEA resultou de uma tentativa de antecipação jurídico-diplomática de um cenário de descentralização do poder decisório na matéria, ainda reservado com exclusividade às grandes potências que “coincidentemente” integram o restrito e impenetrável clube atômico, alvo de recorrentes questionamentos e de pesadas críticas da comunidade internacional.

O questionamento da legitimidade das potências atômicas e da AIEA para regular o programa nuclear de uma teocracia periférica encravada em uma região geopoliticamente conturbada, ao exemplo do que ocorrera na campanha por um assento permanente na Liga das Nações, foi justamente a chave que possibilitou a conversão da insatisfação com o status quo em capital de legitimidade internacional para duas nações periféricas – o Brasil e a Turquia.

Essa situação, na qual as nações detentoras de poder e os órgãos internacionais afins não se mostraram capazes de responder adequadamente ao desafio de Teerã, impôs à sociedade internacional um vazio decisório que estimulou a iniciativa do Brasil, um ator médio sem poder estratégico, mas com legitimidade acumulada.

Mas a realidade do poder mundial constituiria, uma vez mais, a barreira intransponível. A legitimidade internacional do Brasil não revelaria força suficiente para concretizar as suas pretensões de alteração do status quo internacional vigente e, tal como ocorrera durante a campanha por uma cadeira permanente na Liga das Nações, a chancelaria brasileira, ainda que escudada pelo cabedal jurídico pertinente, foi acossada pelo poder insuperável dos interesses das nações poderosas direta ou indiretamente envolvidas no imbróglio.

Assim disposto, o contexto mundial deixou bastante claro que a antecipação de um cenário multipolar que efetivamente permitisse a contribuição decisiva do Brasil na redistribuição do poder nuclear era uma pretensão desmedida dos formuladores de política externa, muito embora a frustração do acordo tenha tido o mérito de estimular futuras retomadas de negociação e de confirmar o prestígio diplomático nacional, em razão da repercussão positiva da articulação na opinião pública mundial.

Conclusões

O sistema mundial sobrevive em meio à fricção entre a disputa mundial de poder e o conteúdo formal da lei positiva, o gládio das variadas organizações internacionais que buscam a manutenção do equilíbrio de forças entre as nações.

A soberania e a legitimidade internacional são os elementos que os Estados usam para não serem tragados pelas forças resultantes dessa fricção. A validade do ordenamento jurídico de um determinado Estado é afirmada pela soberania – um conceito que é utilizado para justificar juridicamente a norma fundamental hipotética que confere identidade à nação no mundo.

Mas a ordem internacional se distingue pela prevalência do elemento político sobre o jurídico e, por essa razão, o Estado é forçado a usar de sua legitimidade internacional como instrumento de equacionamento do poder, de forma a articular estratégias diplomáticas de inserção e busca de consentimento alheio.

O Brasil buscou utilizar a tradição diplomática e o viés pragmático como forma de afirmação de sua legitimidade internacional e de inserção própria no mundo. A predominância das questões de direito internacional sobre o elemento político fez com que a linha geral de ação política externa brasileira se fixasse no multilateralismo, no primado do desenvolvimento, no realismo e na sociabilidade, vetores que aumentaram exponencialmente o número de cenários onde o Brasil poderia atuar de forma relevante para questionar o status quo do sistema internacional.

É justamente esse o ponto central da política externa brasileira: ao mesmo tempo em que ela sugere um amplo consentimento que permite o trânsito livre de Brasília tanto entre as nações centrais quanto entre as periféricas, há forte dose de pragmatismo que atua como impedimento para eventuais aventuras que demandem acúmulo considerável de poder duro – atributo que ainda falta à Nação.

Essa é a lição que os acontecimentos de Genebra e Teerã trouxeram para os formuladores da política externa brasileira: a de que a legitimidade internacional do País não é suficiente para contrapor a realidade da luta pelo poder no mundo e nem para antecipar cenários imaginados, conclusão corroborada tanto pela realidade do sistema internacional, quanto pela própria linha tradicional da política externa do Brasil, realista no seu viés pragmático.

Referências

AMORIM, Celso. Conversas com jovens diplomatas. São Paulo: Benvirá, 2011.

AMORIM, Celso. Teerã, Ramalá e Doha: memórias da política externa ativa e altiva. São Paulo: Benvirá, 2018.

CERVO, Amado. Inserção internacional: formação dos conceitos brasileiros. São Paulo: Saraiva, 2008.

FILHO, Afonso Arinos. Diplomacia independente: um legado de Afonso Arinos. São Paulo: Paz e Terra, 2001.

FONSECA JÚNIOR, Gelson. A legitimidade e outras questões internacionais. São Paulo: Paz e Terra, 1998.

HESPANHA, António Manuel. Cultura jurídica europeia. Coimbra: Almedina, 2017.

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

LAFER, Celso et al. José Guilherme Merquior, Diplomata. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 1993.

RICUPERO, Rubens. A diplomacia na construção do Brasil: 1750-2016. Rio de Janeiro: Versal, 2017.

RODRIGUES, José Honório. Interesse nacional e política externa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966.WIGHT, Martin. System of states. New Jersey: Leicester University Press, 1977.

Advogado formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), mestre em estudos estratégicos da defesa e da segurança (INEST/UFF), atuante na advocacia internacional, autor de artigos e palestrante na área de relações internacionais.